7

-------------【■■■】森、廃止施設にて、中枢区を名乗り『訓練』召集のあった件について。

収容システムはダウン、全アブノーマリティが脱走。TT2プロトコル制御不可能状態に陥るも、結果的に停止。

施設は壊滅状態、全部門の機能停止、サードトランペット級の危険だったものの、鎮静化。

【X】は脱出。

生存が確認された。

セフィラを除く、オフィサー、調理、作業AIは全滅。

現場は、かつて支部として機能していた施設だが、当施設の管理人は長らく行方不明。職員も同じく消息不明。

【■■】より廃止施設であったことが判明。

事件から廃止施設の解体、セフィラ初期化、もしくは破棄を求められたが

【X】の推薦により、初期化後に別の支部として再稼働する運びとなった。

この事件について、外部から侵入したなんらかのウイルスによる遠隔操作かと思われるが、現在も捜査中。

なお、【X】にはGIFTによるE.G.Oの浸食及び、作業での後遺症が見られたため、検査の後、治療、剥離処置。

【X】が剥離を拒否した場合、剥離をしない代わりに、定期的に検査することを条件に、共存を約束した。

*

―――訓練施設から脱出して3日経った所だった。

否、終了後、次の日を繰り返している支部もあるだろう。

それぞれが、新しいこと、いつものこと、各支部の処理や仕事に追われているとき、それは届いた。

「中枢報告会議…?」

事態が沈静化して日も浅いというのに、アンジェラが知らせてきた内容がそれである。

ソーニャは首をかしげた。

ひどくデジャヴを感じる。

「表向きは、中枢報告会議です。

先達ての訓練の内容に関して、捜査するための事情聴取…と、言ったところでしょうか。」

「実際は違うのですか?」

「実際は単なる慰労会のようです。

この件に関して多くの支部を危険に曝したことへの、ケアと御詫びのようです。」

彼女がそう言って見せてきた出力後の冊子には、形式上の召集命令と、タイムテーブルが入っていた。

「このタイムテーブルは…まるで」

集合

挨拶

談話

会議

昼食

談話

休憩

夕食

翌日

朝食(受付は10時まで)

談話

挨拶

解散

(温泉完備。入浴は朝8時~深夜1時まで可能)

(チェックアウトは二日目解散後、各自

※連日宿泊を希望の場合は、フロントにて要申し込み)

目を通すソーニャの表情が停止するのを見て、アンジェラは微笑んだ。

「まるで、リゾート宿泊のようでしょう?

数多に存在するアンジェラたちと相談した結果、過密なスケジュールを変更して組まれたものです。

誰もが【X】に休息の配慮をしています。」

談話が多い。

会議が一度しかない上に時間が結構短い。

どうツッコミを入れるべきだろうか。

「こんなスケジュールで大丈夫かしら?」

「大丈夫です。問題ありません。」

アンジェラはそう微笑むと、目を伏せながら続ける。

「あのような危険を侵した後です。

中枢区も、元より実態を問い詰めて叩き詰めることでは、真相を暴けないことを理解しています。

それより、中枢区は我が社のセキュリティ責任追及、契約決裂を覚悟しています。愚痴や文句をぶつけられることも。

談話が多いのは、会議という正式な形をとるより、非公式を装った方がごく自然に、

【X】たちの緊張感を解き、ありのままの事情を収集できると踏んでいるからです。

お互いにとって楽な流れになるでしょう。」

談話になる前は、会議の時間が多く入っていたのだろうに、擦り合わせて楽に終わるように交渉してくれたらしい。

ウイルス感染したアンジェラとコンタクトを取っていたことで、

精密検査をされた各所の彼女たちも、とても疲れているはずなのに。

「貴女が娯楽を好まないことは知っていますが、時には誰しも、非日常の休息は必要です。」

「アンジェラ…」

いつしか、意見を違え、ぶつかりあったAIアンジェラからこのような言葉が出る。

管理人に合わせて適応化したAIというには、彼女はユーモアすぎる。

「どうか行ってきてください、管理人。

…それとも、私の淹れたハーブティーが恋しいですか?」

アンジェラの言葉に、彼女は思わず笑ってしまった。

「…ふふ、そうね。今日も一緒に頂きましょう」

ソーニャの返事に、アンジェラは得意げに微笑んで見せた。

*

実際のところ中枢区とは、他支部同士の報告を受けたり、取り持ったり伝達の総括を記録したりする、ロボトミーコーポレーション本社における端末区域だ。

それがさながら脳に信号を送り合うさまと似ているため、中枢区と呼ばれているだけである。

この会社の中心部と思われる柱は、あまりにも深く膨大であるため、本来の中枢の意味が由来ではない。

そんな中枢区から来た職員も、特殊なカリキュラムを詰んできた存在であり、

管理人たちがアブノーマリティの観察を指示するのであれば、彼らが観察するのは管理人達、とも言い換えても過言ではない。

会議らしい会議は、かたちだけのようで、アンジェラの話していた通り、

中枢区からきた職員が本格的に掘り下げて尋ねてくるのは、談話と称された時間だった。

ごく自然な会話を通して、リラックスを促し、言葉や目線を観察してくるさまは、さながら親切の面を被った探偵だった。

それに抵抗を感じる管理人もごく一部いたことだろう。

中枢区の人間たちのその立ち振舞いは、アブノーマリティに慎重に作業をすることに長けているようにも感じられるほどだ。

相手がいかに緩やかになれるか、不快を感じるか、まるで知り尽くしているように。

訓練の知らせを受けたときの気持ちを尋ねるふりをして、その支部のAIたちの挙動を聞き出し、

今では完全に停止された訓練施設の稼働具合がいかなるものだったか、いかに閉鎖的な環境下だったかを、見事にごく自然な空気にして調査している。

―――ケアという名目で利用されている。

それを知ったところで、別に良いやと思える管理人が大半であった。

「なんだか、疲れちゃったねぇ」

皿面が、廊下のベンチに腰かけてそっと肩を落とす。

中枢区の人との談話から解放されて、ほっとする。

昼食を食べた直後、友好的に話しかけてくるものだから、相手には申し訳ないが、眠たくなってしまって仕方なかった。

ガラス張りの館内、お面越しに眩しいまでの昼の日差しが届く。

「ふふ、疲れちゃいましたね」

259が側であたたかく微笑んだ。

本人は本当に疲れているかどうかは、分からないが、

ただ言葉をあたたかく返してくれるところを見ると、訓練から無事に脱出し終えて、全員が生還したことを心から安堵しているようだ。

「ああ、ありがとう…」

皿面は、259にそっと差し出されたお茶を受けとる。

お面でその素顔は見えないが、少しあくびをしたようだった。

「なんだか、あの日の夜を思い出すねぇ。

ルシフェニアくんが声をかけてくれなかったら僕たち、どうなってただろう…」

「…そうですね。あの日から、みんなで秘密を共有してこっそり行動したのは、実を言うとちょっと楽しかったです」

259の言葉に、皿面はお茶のカップを両手で包みながら静かに頷いた。

あの日とよく似て、あの日と対照的。

安堵と、昼下がりの心地よい眠気、眩しいまでの陽光。

のんびりできるとは、すばらしい。

ガラス張りの吹き抜けの庭、その向こうではなにやらウィリーが、

中枢区から来た職員の質問を適当にはぐらかして、笑っているように見えた。

ごく自然に来る人に、ごく自然に翻弄して返すことを楽しんでいるらしい。

彼らは庭越しに自然と目が合うと、手を振り合えた。

*

「なんできみはいつもそうなのかな…」

384はため息をつきながらぼやく。

中枢区から来た女性職員を楽しく可愛く茶化した726は、最終的に384に引っ張られるようにして談話を終了した。

「いいじゃんー。あの子可愛かったなー」

726はニヤニヤと切れ長の目を更に細めて微笑む。

会話しながら歩く通路は、訓練施設とされていた場所とは正反対で、

あたりは高級感溢れるエンボス模様の入った黒い壁に、白いカーペットだった。

そして、何より晴れた日がさしている。

「あ!ラサちゃーん!なぁこれから一緒にお風呂どう?」

「こら!」

向こうに歩いていたラサに気づいて、二人は駆け寄る。

二人に気づいた彼女も元気に手を振った。

「384先輩!726先輩!お疲れ様ですっ!」

彼女は微笑んで頭を下げる。

光がさして、彼女はとても眩しく見える。

「お誘いありがとうございます!でも今ちょっと中枢区の人に呼ばれてて…

お夕食が終わったらソーニャ先輩たちと約束してるんですけど、その時に一緒に行きませんか?」

ラサは726のお誘いを本気で受け取ろうとしたので、384は慌てて726を引っ張った。

あまりにも素直なので、焦る。

「ラサさん!気を遣わないで大丈夫!

ほら、私たちは、お部屋のお風呂でしょ!

個室も露天仕様になっててすごいんだよ!」

「ええー」

726は口に笑顔を張り付けたまま、引きずられていく。

別にみんなでお風呂に入るのが嫌だと言うわけではない。

もとい、384は連日の疲れから、入浴時気絶して周りに迷惑かけてしまわないかという点でも、プライベートの浴室に留めておきたいところだった。

「ラサさん、また今度皆さんでお茶しましょう!」

「はい!楽しみにしてますね!」

384のことばに、彼女はまたもや素直に微笑むので、見送られてホッとした。

*

「ふぅ…」

アルジャーノンがため息をついて、昼食後のコーヒーを楽しんでいたところだ。

頭の熱が引いていく。

中枢区の人間との会話で三日目にフィルターが破損したことを話した。

その時つい熱の入った彼は、フィルターの不調について、

その考えられる原因、自然的な事故から、人為的な策略までありとあらゆる可能性を語り尽くしたのである。

彼がフィルターの修理をその場で担ったこと、また、彼にとっては専門外であったにもかかわらず、

一度ダウンした収容システムを再起動させることに協力したことで、中枢区の人間からは絶大な評価を得ていた。

「評価は良いから、聞いてくれ」と続ける彼の熱弁は、周りを圧倒するものだった。

特に、いつの間にか、拘束されたセフィラを解放した時の話から、

ホドたんに話題をシフトさせていくのは、彼だからこそできる語りである。

その流れで相手から、アンジェラを含む、セフィラたちが無事という通達を聞けたのは良かった。

(俺もちょっと語りすぎたかなぁ)

てへへ、と言った感じでひとりクールダウンしていると、向こうからやわらかな音で自分を呼ぶ声が聞こえた。

ミカンだ。本体もそばについてこちらに歩みを進めている。

「アルジャーノンさーん!」

「ああ、ミカンちゃん。本体くんもおつかれさん。キミらも今談話から解放されたところか」

アルジャーノンの言葉に、本体は肩をすくめた。眉をしかめつつも、口元では微笑んで見せている。

初日では全く見せられることがなかった表情だ。

「ああ。あれで談話とかよく言えたもんだよな。探りを入れようとする魂胆ばっかり刺さってくる」

「まぁね…、でも堅苦しい会議が何時間も続く1日より、

好きなこと語っても許される面談みたいなやつが数分ってのに変更されただけ、ずっとましさ。」

「違いないな」

彼らが苦笑し合う側でミカンはきょとんとしている。

「ワタシはお話しするの楽しかったよー。あ、あのね。」

彼女は白衣のポケットにごそごそと、手を入れて、大量のフルーツキャンディを取り出してきた。

「さっきの人がたくさんお菓子くれたから、皆に配るのー!

本体とアルジャーノンさんにも!」

「ああ、俺ももらっていいのか、その、ありがとう」

アルジャーノンが頬をかきながら、照れつつキャンディを受けとる。

ひとつひとつ包装されていると、配るのに最適だ。

「贋作、いつのまにもらってたんだよ…」

「バイバイしたときだよー」

彼女はふんわり笑って本体にもキャンディを渡した。

そっと開けて口に入れてみると、それはとてつもなく微妙な味がした。

*

夕食後の談話は、昼食後のそれと違って一部の人間が酔いつぶれてしまったので、

ぐだくだではあるが幾ばくか解放された時間となった。

中枢区の人間にお酒が入ってダウンしたため助かった者と、

お酒が入ったために長くつまらない話に付き合わされた者といる。

辺りはどことなく共倒れの雰囲気を醸し出していた。

突っ伏したまま眠ってしまった中枢区の人間が肩を貸し合って部屋に戻っていくのを817は手を振って見送った。

「それにしても、人って酔うと何でも話しちゃうんですね。」

「ふぁ~…助かったな。」

810が背伸びをしながらあくびをしている。

先程まで長い話に付き合わされたばかりだ。

「でも良かったです。白夜ちゃんとは事件の関連がさほどなくて。」

「心配するとこそこ??」

「当たり前です。さぁ、521もそろそろ戻ってる頃だし、部屋に戻ってうちの白夜ちゃんに報告しよっと!」

彼女はクマを浮かべた目元を細めて、嬉しそうに部屋に戻っていった。

中枢区の職員が話したことといえば、訓練の件に関しての調査の話だった。

現在分かっていることを、だいぶ遠回しではあるが、具体的に漏らしてくれたのである。

機密情報スレスレに思えるそれのほとんどが、817にとっては、さほど重要ではない。

817はかねてより、大切にしているアブノーマリティがおり、それが何かに巻き込まれたり神秘性を暴かれることを危惧していた。

それだけのことである。

彼女にとって問題ないと解った今、中枢区の職員が溢した機密情報っぽい話は聞かなかったことにしてあげようと思うのだった。

「あ、キャロルさん、お疲れ様です。」

「応、お疲れ様。」

817が足を止めた先、キャロルがそっと挨拶を返してくれる。

「私、次にキャロルさんに会えたら、お渡ししたいと思っていたものがあって…―――」

彼女はそっとポケットを探ると、ストラップを取り出した。

それは、小さなペストマスクのストラップだった。

「はい、先日頂いた香り袋のお礼です。」

「――――――!!!!!!!!

嗚呼ーーーー!!!!!!」

キャロルの叫び声は、大きくこだました。

*

「なるほど、サイレンさんは、ギフトの共存を選んだんだね」

ウィリーが興味深そうにそっと微笑む。

相変わらずの外掛けフィルター越しだが、サイレンも「ええ」と微笑みを返して頷いた。

サイレンはギフトの剥離を拒否した数少ない管理人のうちのひとりだ。その背には『黄昏を過しもの』が残っている。

「謎の多い施設ではありましたが、頂いたギフトは

私とってはあたたかな勇気をくれるようなものですね。

少し抽象的な言い方でしか言えませんが…」

お酒が入っているためか、サイレンにしては珍しく、不器用に言葉の最後を濁しながら静かに楽しそうに話す。

しかしそれ故に、それらも含めてちゃんとヒトの一部と錯覚させた。

夕食の席で場違いのようにその翼は黒々と煌めいていたが、あれほどアブノーマリティを恐れていたジョンでさえ、彼が側に座っても怖がるそぶりは見せないで、隣席を促していた。

それどころか、すっかり仮面をとって食事を楽しんでいる様子だ。

「サイレンさんは、相性がいいのかもしれません。

それにしても、本当に謎の多い施設でした。

本来の管理人や職員たちの消息が不明だとは一体…」

ジョンがふとそう疑念を溢す。答えが欲しいでもなく、ただ得体の知れない不安と恐怖から解放されて心底「やれやれ」と言った感じだ。

「…そういえば、怖がらせてしまうかもしれないから、向こうでは言わなかったんだけどね。

どうして宿舎の浴室だけ、あんなに新しかったのか、二人も疑問に思わないかい?」

ウィリーはおもむろに口を開く。

彼のその語り口を聞いた途端、ジョンは先ほどの疑念を溢したことをちょっと後悔した。

「……確かに」

サイレンの頷く声としばらくの沈黙の後、

彼は楽しそうに語りだした。

「これは僕の憶測だから、面白半分に聞いてくれて構わないよ。

…かつて職員に使われていたあの宿舎の浴室は、

ある痕跡を隠すための改築をしたんじゃないかな。それも全室の、ね…―――――」

ウィリーの言葉に、

サイレンもフィルター越しの顔を

訝しげに曇らせながら呟く。

「…全室の浴室の異常なまでのま新しさ、

宿舎で刃物の類が一切手に入らなくされていたこと…まさか…」

―――そして今、彼が敢えて回りくどく言う必要性。

「そう、それこそ過去の職員たち全員は、

とある女性に因んで、とある行動をとったんじゃないかな、とかね。」

「も、もしや……―――」

言わなきゃよかった、と後悔するジョンも、

なるほど、とうなずくサイレンも、口を揃えて顔を見合わせる。

しかし、彼はそれ以上語ろうとはせずに「憶測だよ」と微笑む。

彼の言葉は、今の彼らに憶測と思えるはずもなく。

そのような場所で数日間過ごしたのだと思うと、

しかも死にかけたのだと思うと本当に笑えない。

彼はぱっと視線を変えて続ける。

「ふふ、まぁそれはさておき、本当にすごいことだよ。

ジョンさんがあの時、皿面さんを助けるチャンスを作ってくれて

サイレンさんがギフトの声を聞いてくれたお陰で

今みんながこうしていられるからね。」

ウィリーは感心するように、半ば、個人的な興味のように観察しているような印象を見せる。

サイレンはその時、おぼろげな外掛けフィルターをはっきりと上下させるくらい頷いて笑った。

「ウィリーさんこそ、お見事だったではないですか。

私としましてもギフトに助けられる

大変興味深い体験でしたよ。」

しかし、隣にいたジョンは、付け加えるように、苦そうに微笑んだ。

「私はもう二度とあのようなことは、ごめんですがね」

*

ラサたちに入浴が叶ったのは、結局夜の10時のことだった。

夕食で相席していた中枢区の人が酔い潰れ、愚痴を溢して机に突っ伏したまま爆睡してしまったのを、

彼女たちは放っておけなかったのである。

「なんだかんだで、中枢区から来てる人たちも仕事って感じじゃなくて、

旅行気分で楽しんでるみたいですね」

「彼らも日常の仕事でお疲れなんですね」

「ふふふ、そうですわね」

眠ってしまった人を部屋まで無事に送り届けて、ラサ、259、ソーニャは肩を並べる。

溢れたのは微笑みだった。

「―――あの、こう言ってはなんなんですけど…」

歩みを一歩先へ進めながら、ラサは二人に向き直る。

「…楽しかったです!

今ももちろん楽しいですけど、訓練中も脱出も!」

不謹慎を心配して少し、表情を曇らせていた彼女が、言い終えるころには晴れやかに微笑んだ。

「ええ、私たちもですよ」

命の危機も確かにあったが、無事に帰ってきたこと、乗り切ったこと。

楽しい事も恐ろしかったことも、いつかは笑って思い出せるようになると、

そう確信が持てるような笑顔だった。

「さぁ、クルミが1006を呼んで先に待ってくれているそうですよ。

行きましょう」

259は入浴用品を抱えて、嬉しそうに微笑む。

訓練期間中では、ずっと入浴が一人だった。

誰かと楽しくおしゃべりしながらのお風呂は大変貴重である。

館内は選べる種類豊富な浴衣を完備しており、入浴後から館内に滞在中ずっと着ていても良いとのことだった。

昼から着ても自然で、大変洒落たものだ。

夜遅くから着ることになって少し勿体ないほどである。

広々とした脱衣場。

白を貴重とした空間に、白い光が行き届いており、とても清潔感がある。

ラサは腰元を少し気にするように隠す。

入浴に向かう際、腰元を隠すのは自然なことだが、少し動きが不自然だ。

「どうしました?」

「なんでもないです!さぁお風呂いきましょ!」

訪ねてきたソーニャに笑顔を向けると、ラサは彼女の手を取って意気揚々に浴室へと向かう。

ソーニャの生白い腕にいくつも古い切り傷があるのを見たラサは、少しだけ親近感を覚えた。

時刻はギリギリになってしまったとはいえ、浴場には数人の人影を見ることができる。

露天風呂のひんやりした空気と、湯面の熱。

露天風呂だけでも、お湯は5か所ほど点在していた。

「それにしてもちょうど良かったですね。

打ち上げに素敵な浴衣のある温泉のお話をしていましたもの」

ソーニャはそっと呟いた。

「何言ってるのソーニャちゃん。

ラサちゃんたちと約束した打ち上げと、これとは別よーべつー…」

クルミは、岩肌に腕を組んで頭を乗せている。

彼女は、ラサ達より少し先に入浴していたらしく、もう随分浸かっているのか、

言葉はややのぼせ気味に伸びている。

彼女は1006を誘ったものの、一向に現れる気配のないまま時間だけが過ぎたらしい。

「クルミ、大丈夫ですか…?」

259も心配そうに彼女を覗き込むが、クルミは首を左右に振りながら呻いた。

「でも今日もすっごく楽しいですよ先輩!!

次回もすっごく楽しみにしてますっ!」

ラサの言葉にクルミは少し背伸びをすると、彼女の方へ向き直る。

「そうだわ…。その次回の場所、決まったかしら?」

「一応、ネットで色々と見たんですけど、

あたしが知ってた所、もうどこも閉鎖しちゃってるんです…」

彼女の言葉に、一同は沈黙して少し憂いを帯びた眼差しを見せた。

その理由の断片を、先輩たちから尋ねられる前に、ラサは言葉を続けた。

「あの!だから先輩のおすすめの場所に連れて行ってもらえませんか?!」

「大勢で行けるお勧めの場所ね…うーん…たくさんあるけど…」

クルミは腕を組んで首を傾げた。

しばらくの沈黙が広がる。

「…ここかしら」

ウィンクしながら返ってきた言葉に、一同は笑った。

「じゃあ次回は、また皆でここに来ましょう。」

ソーニャもうなずいて小さく微笑んだ。

やがて新たに入ってきた人影が見える。

そそくさと三つん這いで歩いてくる人影。

何やら辺りを気にしながら入ってきたのは、1006だ。

義足を外している。

「やっと…やっと…」

クルミがすっと、風呂から立ち上がると、闘魂めいた湯煙を身体から漂わせ、

さながら宿敵に会えた赤頭巾の燃える炎のように、ライトを浴びた。

「…げっ」と小さく肩をびくつかせた1006だったが、もう遅い。

すぐにUターンしようとした彼に、クルミは半泣きで後ろから抱き着いた。

「やっときたわ!!もーう!!こっちはずっと待ってたのよ!」

「やめろっ!転ぶ…!!転ぶ…!!ちょ!!」

1006が慌てていると、ふと聞き慣れた声が降ってきた。

「是、執念が過ぎるぞ」

「キャロ!お前どっから湧いた!!助けてくれ…!」

彼の見上げた先、結われた青の長髪、キャロルはただどーんと構え、彼を見下ろしていた。

「否、自業自得である。クルミは先刻からずっとお前を待っていたのだぞ。

私も待っていたというのに……。惟、罰である。一緒に入れ」

彼女の言葉の次の瞬間、キャロルは1006を抱きかかえて、風呂に出現した。

突然の湯しぶきに泡立ち、大人げなく一気に騒がしくなった。

透明な湯はライトに照らされ、キラキラと滴り落ちて行く。

眼下に色とりどりの宝石たちが取っ組み合ってじゃれているのを見守って、

レストはすっと息をついた。

「……」

「レストー、ボクたちも混ざってきていい?」

「ブランダーが行くならしゃおも行くです」

ふたりのきょうだいは、気になるようにクルミたちの方を指さす。

数日間とてもよく働いた彼らだが、全く疲れを知らない。

この慰労会と称した談話の時間にも中枢区から来た人に対しても純真に応じていた。

「好きにしろ。俺はここにいる。

…あ、もう少し静かにしろって伝えてくれ。」

レストはふたりがはしゃぎながら上がっていったところを見守って、大きく背伸びをした。

彼らを見送ってしばらくすると、ふと、少し遠くから波紋が広がってきことに気付く。

鋭く濡れたオニキス、メアリーだ。

少しでも静かなお湯を探しにきた結果、レストの付近が一番静かだと判断したらしい。

その途端、付近で大きな声が聞こえてくる。

「ふぇっふぇっふぇっ!!!!」

キャロンの高笑いが響いてくるあたり、メアリーも単に付き合わされただけらしかった。

眼帯をしたままの隻眼は、ほんの少し呆れたような顔だ。

『いやー!ヘンタイだー!!』

333の叫び声と笑い声が響いてくる。

笑っているあたり、深刻なことはされていないらしい。

短い会議中、群を抜いて真面目に報告をしていたことにより

中枢区の人からも人気を博した333だが、ここでは無邪気に笑っている。

「333たやー!!お背中流させてくりゃれッ」

またしばらく騒がしくなってきたことで、レストは再び息をついた。メアリーも湯面の下に口を沈めながらぶくぶくとため息をつく。

湯底には水面がきらめき、湯面には泡が滑る。

空には月星、湯気に揺れる花々は、少しずつ綻び始めていた。

ちなみにこのお風呂混浴ですかというご質問には、「ご想像にお任せします」とだけ伝えます。

エピローグ

――――――闇。

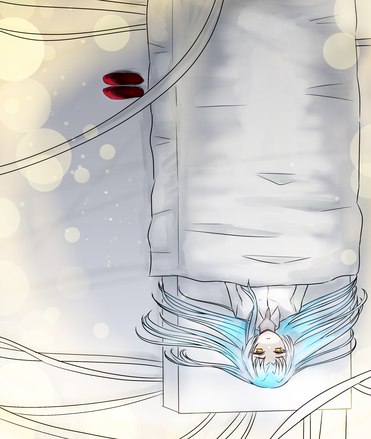

AIアンジェラは、物語を聞き終わり、墜落しきったマザーボードの摩天楼の下、

緩やかに地に横たえて目前の虚空を見上げていた。

"何故、皆、私を置いてどこかにいってしまうのでしょうか"

物語が終わった今、彼女はひとりぼっちだった。

本当にひとりぼっちになってしまった。

もう随分と過去のことになる。

彼女のサポートしていた管理人は自由を求めて自ら命を断ち、

職員達がその後を追って一斉に死んだ。

彼らが渇望していた自由とは、なんのことだっただろう。

あれから彼らを巻き戻すこともできず、

今もこの支部に囚われたまま、ずっと答えを待っている。

その大空を天と名付けてみても、なんの希望も沸かなかったが、その時、空は眩しく晴れた。

「…………」

AIアンジェラはそっと目蓋を開いた。

金色の瞳に光がともる。

繭のように配線が所狭しと並んでいる真っ白な部屋で、アンジェラは、ふと自分が寝台の上にいることに気付く。

目前に知らない天井があるが、彼女はそれを見て何故かひどく安心した。

そこに人の気配を見たとき、AIであるはずの彼女の中で、つっかえていたものが溶けていくように認識された。

「【■■■】支部回収アンジェラ、起動確認しました。

すぐに検査を開始しますか?」

「しばらくゆっくりさせてあげたら?

色々あって錯乱していることでしょうし。

でも良かったわ、目を覚ましてくれて」

誰かの話す声が聞こえる。

少なくとも、自分の目覚めを待っていたかのような会話だ。

白い繭の中、彼女は名残惜しそうに

今一度目蓋の裏を見つめる。

夢は終わってしまったのだ。

悪夢も懐かしい物語さえも。

アイスでも

ホットでも・*゜

アイスでも

ホットでも・*゜