3

―――――――…三日目。

*

彼女の眼の中では、いつも宝石が躍る。

「……」

「おはようございます!レスト!

後で皆さんと会議室に集まる予定なので、良かったら来てくださいね」

笑顔で挨拶をして通り過ぎる259に、彼女はとりあえず表情を変えずに片手で応える。

光りを浴びるファンシーインテンスのイエローダイヤを見送り、彼女はカフェテリアを通り過ぎる。

少し目をやれば、色とりどりの瞬く宝石たちがあれやこれやと、交錯光乱転として会話に花を咲かせていた。

眩しい。

今日もフィルターは正常に作動している。

レストは、常に人との関わりを避けるようにしていた。

彼女たち…とりわけ、レストとルシフェニアには、特殊な症状があり、そのために特殊なフィルターを持参している。

ルシフェニアは人と関わることを苦とせずとも、レストにとっては、ここは一つ踏み間違えれば、耐え難い異形の世界なのである。

彼女のフィルターからは、人が光あふれる色とりどりの宝石たちに見えていた。

背後から聞き慣れた悪戯っぽい声が聞こえる。

「レストーー!もうすぐカイギだってさ!!先に行くぞ!」

「先に行ってるのです。」

群青のブラックオパールにも似た、偏光のロングポニーテールを炎の様に煌めかるブランダーが、

螺鈿色の白蝶貝の儚い光を纏いながらシャオが、目の前を躍るようにして走っていく。

二人のイリデッセンスは、お互いを思いやり気遣うように、優しく光を拡散していく。

彼女はそんな彼らの後姿を見送りながら、落ち着いた足取りでに会議室へ進んだ。

*

会議が始まる少し前のことだった。

カフェテリアから離れた位置にある裏手の一角で、アルジャーノンは無数の文字が浮かぶ黒いモニターを見上げながら、卓上の電子版をなぞっている。

電子機器の電気が通った画面が写す黒色とは、単なる闇ではない。

電源が入っていない状態とは全く違う、黒色の光だ。

「なるほど…そしたらここを…お!ビンゴ」

「おや、アルジャーノンさん、こんなところで―――――」

「うわぁっ…!!!?」

背後からの突然の声に、アルジャーノンが身体中のもふもふを逆立てて飛び上がった。

「ウィリーくんか…お、お、おどかすなよ…」

アルジャーノンが胸を撫で下ろす様を見て、ウィリーは静かに笑いながら頷く。

「ふふ、驚かせてしまってすまないね。

施設内を探索していたらちょうど君がここに入っていくのが見えてね。

…何をやっていたのか訊いてもいいかい?」

彼は少し楽しみそうに辺りを見渡しながら言う。

壁の一角と見まごうようなモニターには見慣れない文字の羅列があり、アルジャーノンの手元には何かしらの端子部が並んでいる。

明らかに、訓練や業務とは関係のない、趣味のようなものを感じる。

「これは、その…昨日からちょっと気になることがあってだな…決して怪しいことではなくてだな…」

アルジャーノンは言い訳をするように少し慌てたような様子で手元を隠そうとしていたが、

次に深呼吸する頃には、徐々に楽しそうに活き活きと口を開いていた。

少し早口になっている。

「ま、まぁ驚かないでくれよ。

……実はこれ、現在収容されているアブノーマリティたちの位置をいじれるソフトで…

この部屋は地下施設の中央本部と繋がってる制御室。

今映ってるのが施設それぞれの部署とアブノーマリティをさしてるんだ。

まぁ皆俺たちが呼んでる識別個体番号とは違う記号が振り当てられてるから、

結局何がどのアブノーマリティかは、わからないが……」

アルジャーノンが指差す方向にある巨大なモニターは、

確かに施設と似た形を描いていたが、どれも不思議な記号で描かれている。

「へぇ…興味深いね」

何の指摘も異議を掲げるでもなく話を聞いているウィリーの様子に、

やがて、この状況がかえって幸いであることに気付いた。

今ここに彼が来たのは、アルジャーノンにとって渡りに船だったのである。

「…あのさ、良かったらだけど…キミの力を貸してもらえないか?

こんな時にお願いするのは変な話だが…

どうにかして同じ部署の配置にしてやりたいアブノーマリティがいるんだ。」

アルジャーノンは高揚と緊張を交えながら、少し不安そうに訊ねる。

矢継ぎ早に語り、そっと熱が冷めていく嫌な感覚を拭いながら。

「いや、俺も甘やかしすぎ、だったかな…

毎日入れ替わるのも訓練の一環かもしれないが、

あの子たちを見ているとどうしてもだな…」

言い終えたアルジャーノンがそっと呟いたが、静かに聞いていたウィリーは微笑んで歩み寄ると黒いモニターを見上げる。

「僕は良いと思うよ。

実際アブノーマリティたちには、担当職員を決めて入ってもらうよね。

確かに色々こなせるに越したことはないけど、譲れないところは譲らなくていいんじゃないかな。

でも、僕もあくまでも勘だよ、それでもいいのかい?」

「何いってんだい、今までどんぴしゃだったじゃないか。

じゃぁ、お願いできるかな?」

彼が改めて問いかけると、ウィリーは笑顔で頷いた。

アルジャーノンも珍しく顔に出るくらい笑顔になって、卓上の電子版に再び触れる。

その時だった。

「おや…?」

ウィリーがそっと後ろを振り返った。

「ど、どうしたんだいウィリーくん」

「いや、今…

誰かそこで見ていた気がしたんだけど

気のせいかな」

アルジャーノンも首を傾げながら、後方…

通路の部分に身を乗り出した。

「何も隠れなくてもいいのにな。

おーい、誰かいるのかー…って本当に誰もいないな…」

アルジャーノンの声が響いて消える。

―――どこかで、誰かの足音が遠退くような錯覚する。

しかし、そこには全く人影のない通路があるだけだった。

*

三日目ということもあって、初日程の緊張感はないものの、一週間ある研修でもっとも辛いのはこの日であったりする。

本来であれば、この日が最終日であるはずだった。

会議の招集が無かったので、管理人達は自発的にに声を掛け合って、会議に集まった。

主に会議の招集を統率したのは、259である。

彼は本日も、収容施設見取り図の前に立ち、一同に微笑みかけている。

「皆さん、昨日は大変でしたけど、改めて何かここで共有しておきたいことをお願いします」

優しげな259の声は、緊張した空気を和らげた。

「突然のオフィサー出現と、その危惧性…だね」

ウィリーが確認も含めて口を開いた。予想外そうに口にしていながら、微笑を浮かべた表情は全く予想外そうにしていない。

彼は続ける。

「彼らが施設の機能を高めてくれる分には居てくれて助かるけれど、思わぬ事故を引き起こすんじゃないかな。

……ちょうど昨日のおかしな動きを見せた、試練がトリガーになったりね」

「私もそう思います。深紅の白昼…あれは一度対峙した相手から背を向けることはありませんでした。

726が対処していたのにも関わらず、向きを旋回させてこちらに来て、オフィサーをなぎ倒しながら…」

384が不審に少し眉をひそめながら頷いた。

あの時、384はその異常性を真っ向から体験していた。

「心なしか、笑う死体の山が収容されている方向に走って見えましたね。

言ってはなんですが、まるで餌を撒くように…」

サイレンは補足するように、付け加えた。

彼はばら撒かれる開始の歓声を警戒して、その場にはいなかったが、

モニターから施設内をくまなく見つめていたので状況は伝わっている。

「この訓練、普通の支部の収容施設とは仕様が違うかもしれないな…」

アルジャーノンが頬のヒゲをもよもよ動かしながら、首を傾げた。

眼鏡越しに目を細める。

「警戒に越したことはないですね。

ただ、予想の斜め上を向かうこともあるでしょう。

何かおかしなことがあったら、早急に情報を共有し、全員で体制を整えましょう。」

「そうですね」

ジョンの緊張感を持った言葉に259も頷く。

一同は見慣れている地下収容施設を移す画面を見上げた。

―――警戒。

もちろん彼らとて、最初から全く警戒していなかったわけではない。

ただ、それが日常的なこの会社に要されるものとまた種類の違うものだと言うのは分かった。

*

「あれ…?」

それは、出撃前のことである。

259が、首をかしげながら外れないように眼鏡を上下させ、辺りを見渡した。

時々、配布されたフィルター差動装置を外し、スイッチを確認している。

「どうしたの?259くん」

横にいた皿面が彼の挙動を心配して声をかけた。

「…なんだかフィルターの調子がおかしくないですか??

私のだけだといいのですが…」

259はフィルター差動装置をもう一度装着してあたりを見渡す。

「うーん…実は僕もそう思ってたんだよねぇ。なんだか調子が悪いのかな。

もう出撃前だからONにしてるんだけど、時々君がコミカルになったり、いつも通りになったりするよ。」

「念のため、アルジャーノンに一度相談してみた方が良さそうですね。

彼はフィルターのスペシャリストだそうですし、何か特別な処置が必要な場合、私達にはどうしようも―――」

259の言いかけた言葉に皿面はうなずいていたが、唐突にアナウンスがさえぎった。

『管理人の皆さん。こんにちは。出撃のお時間です。本日も安全に訓練へいってらっしゃい!なお、私物の持ち込みは…――――』

マルクトだ。出撃時のアナウンスに、気まぐれに来ると思っていたが、連日に来た。

不安が彼女の声にかき消されて、宙に浮いたまま、彼らは持ち場についた。

三日も経つと、要領を掴んできた管理人達は、わりとスムーズに連携をこなして時間を進める。

直接作業するのが、この訓練で初めてだった管理人も慣れ始め、

彼らは自分の技量に合わせて勉強しながらアブノーマリティに触れ合う。

「なんだか楽しいですね」

「です、楽しいです」

「そうか!」

ソーニャが微笑む横で、シャオも柔らかく頷く。

ブランダーがそんなきょうだいと彼女をみて安心したように微笑む。

ブランダーの悪戯っぽい笑みが、どこか慈しみを仄めかせて見えるのは、きっとシャオをとても大事に思っているからなのだろう、と二人を見てソーニャは察した。

本日運よく『魔弾の射手』と『死んだ蝶の葬儀』が中央本部に揃い、ウィリーの勘が的中したことは、些か不自然ながらも幸いである。

「今日は父様と父さんが同じ所にいて嬉しいです…!もう一度行きたいです」

「ボクも行ってくるよ!まだここの父様に訊いてみたいことがあるんだ!」

「ええ、いってらっしゃい」

ふたりの背中を見えなくなるまで見送って、ずっと微笑んでいたソーニャは、無意識に目を伏せていた。

「……」

我が子が生きていれば、あのくらいの背丈にもなっただろうか。

青い光に、淡雪の髪が美しく反射し合って輝く姿に、かつての我が子のペリステライトのような光沢を重ねて見る。

言いようのない気持ちの中、ふたりのきょうだいの美しさに、懐かしさと、憧憬と、寂しさを抱いた。

モニターを見なければ。

もうすぐコアの暴走が来るはず。

「あら」

思わず口をついて出た。

それと同時になる、耳障りなブザーの音。

二人が同時に向かったことにより、示し合わせもなく、コアの暴走が始まってしまったようだ。

しかし、彼女はそのモニターに少しの違和感を感じた。

(変だわ…何故こんなにもアラートが表示されているの?)

単なる考えすぎかもしれなかった。

しかし、あまりにも同時に入らなければいけない収容室が多すぎる。

二人には、戻ってきたらもう一度、彼らのお父様の作業に行ってもらわなければならないだろう。

自分もすぐにその場を後にして、『血の風呂』の愛着作業に急いだ。

*

「…!」

中央本部下部。本体はセピラに戻るや否や、すぐウィリーとすれ違った。

同時にすぐに響く銃声に、驚いて振り返る。

―――『宇宙の欠片』だ。

自分のすぐ背後で脱走してしまっている。

先ほどクリフォトの暴走を解除するために出向いた作業は、最高の状態であったはずだ。

それなのに、気配もなく突然脱走している。

「…!お前…!」

すばやく『くちばし』の銃口を掲げて応戦しようとしたが、

その目前には本体を庇うようにしてウィリーが前線に出ている。

「おやおや、何か気になることでもあったのかい?」

彼は『宇宙の欠片』の割れた頭部に、まるで友人に訊ねるように微笑みかけているが、

その友好さとは裏腹に、手にはラエティティアを掲げている。

『宇宙の欠片』は、黒々とした手足で床や壁をひっかき、

耳をつんざくような音を響かせながら、こちらにも襲い掛かろうとしていた。

彼は全く動じずにそれをラエティティアで弾き、0距離で撃ち込む。

発砲の反動を片手で軽く流しながら、アブノーマリティの顔を観察する。

ラエティティアとくちばしの発火炎とは対照的に、

着弾した弾は宇宙の欠片の黒い身体に飲み込まれ、細い腕は大きくもつれ波打った。

宇宙の欠片は、頭を震わせて唄うように嘶く。

唄と形容するには悲しすぎるこの音は、

問いかけに対する彼なりの、訴えだったのかもしれない。

声は空気を震わせ耳を埋め、

黒々とした円い胴体は、その得体の知れない感情を表すように、ぐるぐると描き殴られてうずまく。

(こいつ…何を、言いたいんだ…?)

それは、通常アブノーマリティにやや嫌悪の視線を向けている本体すら、何か違和感を覚える姿だった。

本来アブノーマリティ『宇宙の欠片』は、人間たちにも

友好的なコミュニケーションをとれる数少ないアブノーマリティだと言われている。

しかし今の彼の姿は、なんとも複雑すぎて、理解できない。

…理解したくない。

理解に意識を傾けると精神ごと持って行かれそうだ。

眉をしかめる彼とは正反対に、ウィリーは何か察したようにつぶやく。

「…そうか、それなら戻りたいよね」

宇宙の欠片の体内でくぐもったハートだったものの影は、銃声に大きく揺れた。

長く細い黒の四肢は、リボンのように撃ち震え、彷徨うように宙を殴る。

その背後から、作業を終えて駆けつけたミカンが、慌ててミミックを振りかざす。

彼女の振り下ろしたミミックは、普段の彼女の面影はなく、一切の躊躇いなく軌道を描いた。

その甲斐もあって、鎮圧はすぐに完了し、宇宙の欠片はぐったりと倒れ込んだ。

本体は緊張した面持ちのまま、深く息をつくと、それがリスポーンされていくのを見送った。

一体何が脱走の起因となってしまったのだろうか。

ミカンがそっと駆け寄って本体の無事を確認すると、安堵に微笑んだ。

「危ないところだったの…。

ウィリーさん、本体を守ってくれてありがとうなの…!」

「ふたりとも無事でよかった、それだけのことだよ」

ウィリーはそっと彼らに微笑むと、モニターを見遣り、微笑んだままそっと呟いた。

「…何か、起こりそうだね」

*

エネルギー生産量が本日のノルマ三分の二を満たしたあたりのことである。

モニターの連絡機能を通して全管理人の耳にそれが届いた。

「"皆様へ。こちらは記録チーム配属のサイレンです"」

管理人たちは作業を継続しながら、それに意識を向けている。

相変わらずちょうど良いクリアな音声が耳に届く。

「"記録チーム収容アブノーマリティ、『静かなオーケストラ』のクリフォトカウンターが1になりました。

皆様で集まって、一度脱走と鎮圧を試み、安全に本日のエネルギー生産を終わらせたく存じます。

皆様のご協力お願いいたします。それでは、記録チームセピラへ集合お願いいたします。"」

放送はそこで終わった。

「相変わらず丁寧だなーあんた。」

同ルームの726は、どこかからかうようにしてサイレンににやにや微笑みかけた。

すかさず、384が肘鉄で軽く促す。

「こら、失礼なこと言わないの。…サイレンさん。ありがとうございます。

サイレンさんには『規制済』に作業に行って頂いていた上に、

本当はうちの726がやらかしてしまったミスだったのに…」

384がサイレンに頭を深々と下げた。横でまだ笑っていた726の頭をそっと抑えるようにして一緒に頭を下げさせる。

「とんでもありません。私も作業中に行って頂けて助かりましたよ。

それに、まさか726さんにお願いした途端、抑圧でもE-BOXをMAXの30まで到達とは。…流石ですね。」

サイレンは表情は分からなかったが、顎に手を添えて、感心している様子だった。

へへーと、726は相変わらず、笑っている。しかし、どうでも良さそうではある。

クリフォトの暴走アラート、カウントダウンが始まったとき。

管理人が三人配属されているこの場では、アブノーマリティ収容室の4部屋とも、全てアラートが始まったのである。

肉の偶像になんとなく入った384は、30秒ほど祈らなくてはならず、横には静かなオーケストラ。奥に『規制済』が追いやれれている。

更に、手前にはアルリウネがいたが、彼女の作業結果を"普通"に保つ微調整ができるのは、384とサイレンだけだった。

この場合、脱走されて最悪の状況を作り出しやすかったのは、『規制済』だったのである。

やむなく、サイレンは『規制済』の入室を優先し、726はなんとなく余っていた静かなオーケストラに抑圧作業を始めたといういきさつだった。

難なく祈りを終えた384も、退室してアルリウネの作業を中間に保つこともでき、状況は最善を尽くした結果であった。

「ま、次から『余った所』は、おれが行っても良いぜ。」

726はあくまでも、アブノーマリティがどうでもいいようでもあった。

彼が精神汚染をあまりきたさないのは、E.G.Oによる影響でもないらしい。度を越した無関心である。

*

ほどなくして、記録チームセピラに一同が集まった。

384が軽くお辞儀をし、手振りで指示をした。

「みなさん!集まってくださってありがとうございます。

では、みなさんそれぞれの色で隊列を組んで下さい」

静かなオーケストラの楽章四段階は、攻撃属性を変えなければならない。

それぞれの武器を持った管理人が、色を呼び合いながら、あっという間にグループ化が完了した。

記録チームエレベーター入り口、この場所は、モニターで見るより実際は広く、

何人詰めかけても悠々と待機して過ごせるだけのスペースはあった。

どの支部でも、整った装備と職員が15人ほどいれば、難なく3楽章の辺りで鎮圧は完了する。

しかも、今回それを熟知した管理人たち26名と整った装備である。2楽章が始まる前に鎮圧が完了するかもしれないくらいだ。

「それでは、申し訳ありませんが、脱走していただきましょう。」

サイレンが遠くからメインルーム待機の青装備職員にハンドサインを送り、作業に出る。

キャロルと817は静かに頷き、810は手を振って応えた。レストは沈黙して待機している。

間もなく、スポットライトで焼けるように奇抜な緑とオレンジ色のカーテンがどこからともなく降りる。

その幕が開いたときには謎の拍手喝采と共に、『静かなオーケストラ』がただ指揮棒を操る姿で現れた。

―――第一楽章目

旋律がゆるやかに鳴り響く。

キャロルはユースティティアを振りかざし、810が背後から切りかかる。

後方からは、817が失楽園を振りかざし、地から無数の鎌が付き上げた。

正面からは、レストが剣状のユースティティアを構えて床を蹴る。

青属性の装備は、種類が少ないが、元々攻撃力も高い。その上彼女たちは、中でも鎮圧に特化した管理人達だ。

このままいけば、1楽章で終わるかもしれないくらい、彼女たちの攻撃力は圧倒するものでもある。

――レストの目には、この出撃の光景がすべて、宝石が躍っているように見えている。

夜空を磨いたような静かな背の高いインディゴライトのキャロル。

揺らぐ草原の光のように激しく乱反射するツァボライトの810。

黒く微かに血のような赤を透過して輝く深いペイナイトの817。

これでいい。これが、彼女が唯一目にできる"うつしよ"だった。

「…!!」

その瞬間だった。

「……!!!!!」

静かなオーケストラに一太刀食らわせたレストが、何かうろたえ始め、座り込んだ。

尋常ではないその表情は、あきらかに異常であることを告げている。

「…??およ??レスト、どした??」

810がレストの異常に気付く。剣を止めて彼女に歩み寄る。

「く、来るな…ッ!!!来ないでくれ…!!!」

810は、彼女の異常な恐怖の表情に歩みを止めた。明らかに様子がおかしい。

817もそれに気づいて走り寄るために、攻撃を止めた。

「レストさん…!!大丈夫ですか!?」

レストは、普段の彼女とは全く別人のような表情で小さく震え、後ずさりして、口を覆い、座り込んでいる。

「…問、どうかしたのか??」

二人の背後から、異常事態と見たキャロルが、攻撃を中断してかけよってきた。

レストの目はキャロルを捉えていないのか、震えたまま膝を抱えている。

「…これは…何があった…?」

――――第二楽章目

旋律が速まり響き流れる。

第二楽章が始まった所で、キャロルはレストを抱えて部屋の隅にまで移動し、彼女の容体を見ることにした。

レストはキャロルに抱えられる間も、抵抗はせず、膝を抱えて縮こまっている。

やがてコンサートホールと化した記録チームメインルームには、次々と黒攻撃部隊の管理人たちが流れ込んできた。

彼らも第一楽章で片付くと思っていたので、出撃は予想外ではあった。

しかし、面持ちは意気込んでおり、中でもブランダーは自信満々の微笑を浮かべている。

ウィリーも微笑んでいたが、どちらかというと彼にとっては、平常心のかたちだろう。

しかし、意気込む彼らのその中の一人、皿面はあまり乗り気ではなかった。

アブノーマリティと直接対峙する、それも鎮圧のために攻撃するのは、彼も嫌悪を覚えることだった。

彼は一人、一同の列の後ろについて、様子を見しながらおずおずとそっと入り込んでいく。

そのため、部屋の隅に居た彼女たちを目の端に捉えることができた。

隅に待機させていたレストと、彼女を介抱しているキャロルの様子に気付いて、皿面は声をかけてみる。

「ど、どうかしたの…?」

「応…、レストが何かに異常に恐怖している。」

「レストくん…?」

キャロルの返答に、恐る恐るレストに呼びかける皿面だったが、彼女は断固として震えを止めない。

「こ、来ないでくれ…!!!ちがう…違う…宝石…ホウセキ…誰もが肉塊…こんなの、俺は…!」

「宝石…?も、もしかして…」

何か皿面が感づき始めた瞬間だった。

「ひっ…ヒィっ…!!!」

突然、先ほどまで慎重に魔法の弾丸を操っていたジョンが、銃を握ったまま座り込み、後ずさりしだした。

「サ… Silent Orchestra…!!!!いや…嫌だ…!!!!死にたくない…!!!こっちを見てる…!こっち見んな…!!!」

彼の挙動を認識してか、してないのか、アブノーマリティ静かなオーケストラは、これ見よがしにめいいっぱいの微笑みを彼に贈っている。

このような表情をする静かなオーケストラは稀である。

「ジョンくん?!どうしちゃったのよ…!」

クルミは構えていた銃を下ろし、彼の元へ駆け寄る。

「お、おい、急にどうしたんだよ、ジョン…!!…っ…」

一瞬うろたえたブランダーだったが、このまま自分もパニックに加わるわけにはいかない。

この状況を打破するには鎮圧しかない。彼はすぐに再び構えた。

「はてさて、なにやら様子がおかしいね」

ラエティティアを構えたまま、ウィリーはそう零しながら攻撃を続ける。

予想外の状況に、急いでE.G.Oを整えたサイレンも『規制済』を握って応援に駆けつけたが、

その一撃の直後、すぐに攻撃の手を止めた。

「…皆さん…?ああ、これは…一体…何が起きて…これは……」

サイレンは、ジョン達ほどうろたえてはいなかったが、何かしらの変化に気付いた。

『規制済』をそっと下ろし、オーケストラに聞き惚れるでもなく、ただ心を手放すように、立ち尽くす。

「えっさー!」

黒装備管理人たちのグループから随分遅れてきたのはアルジャーノンだった。

案山子の収穫祭を振りかざした彼を、皿面は見つけて震える腕で、攻撃の阻止に、間に割り入った。

「待ってぇ!!アルジャーノンくん!!」

「え…え?」

皿面が制したのが間に合って、アルジャーノンは攻撃をせずに済んだ。

振り上げられた案山子の収穫祭によろめいて、危うく転びそうになる。

「い、一部の管理人たちの様子がおかしいんだ…!」

「へっ…?」

皿面の言葉に、アルジャーノンは首をかしげるだけだったが、しばらく辺りを見渡して、すぐに異常事態であることに気付いた。

彼らの条件を満たすものに、皿面は震えながらブラックスワンを握りしめる。

――――――第三楽章

旋律が激しく流れ渡る。

第三楽章の訪れとともに、その突破口であった希望も、絶望の淵まで追いやられた。

流れ込んできた白装備の管理人たちは、最悪なことにただ一人を除いてその条件を満たす人物たちだったからだ。

「キャァァァアアアッ!!!」

次々と、絹を裂くような悲鳴があがり、管理人たちはやがてパニック状態で攻撃を続ける者、武器を投げ出して座り込む者で溢れた。

「お、おい!!シャオ…シャオ…!!!ど、どうしちゃったんだよ…!シャオ…!!!」

きょうだいの異常な表情に気付いたブランダーが、彼の背中に縋りつくようにしてその行動を止める。

高い悲鳴をあげ、呼吸を乱したまま、鎮圧行動をとり続けているシャオの表情は、正常ではなかった。

「嫌ぁ…!!イヤァアアァァァァーーーーッ!!」

このままだと、静かなオーケストラ以外の存在も攻撃しかねないほどの彼の弾丸は、時折そばにいる管理人たちを狙っていた。

それにいち早く気付いたブランダーが、とにかくシャオの身体を腕の力だけで拘束する。

抑え込むことなら簡単だ。しかし、この状況は一体どういうことなのだろう。

何より、彼が苦しそうにしているのは、見るに堪えない。

『…?』

333は、周りがいつも通りではないことに躊躇ってあたりを見渡している。

心ログアウト状態になって、フリーズしている。これはどういった状況なのか。

彼の周りで、行く当てを失って漂う名誉の羽だけが眩く浮かんでいた。

滑り込むようにして前に躍り出たのは555だ。

果敢な騎士の如く、鋭利な涙の剣を標的に添えている。

「諸君!狼狽える時間はないよ!!ハァ!…はぁ…?…なんや、これ……」

突撃した彼だったが、一突きで腕が止まる。

パニック衝動ではないものの、目の前の予想だにしていない情景に足を止めざるを得なかった。

その横で、ソーニャが銃を落とし、苦し紛れに呻きながら座り込んだ。

「…ごめんなさい…ごめんなさい……!」

曇ったような天から照り付けられる灯りで見せる光景が、足から力を奪っていく。

血の気が退くとはこのことか、

全身の血が音を立てて、錆びついた鉄の引き戸を乱暴に押すような振動を伝えている。

「なに、これ…なにこれ……」

先ほどまで星の音を操っていた384が、やがて手を止める。

状況を目に捉えて認識すると、次第に足が震えてきて、立っていられない。

崩れ落ちるようにして全身の力が抜けていくのを、ふわりと何かに支えられた。

よく聞き慣れた声が降る。

「よっと、大丈夫かよ?」

「嫌…!もう何も…―――――!」

384は涙に濡れた目で、頭上の726を捉え、一瞬固まった後、呼吸が戻った。

お互いにたがい違いの瞳で、お互いの感情を認識する。

「な、…726……」

彼は前衛で戦っていたにも関わらず、384の異常を察して駆けつけてくれたのだ。

――――――――――第四楽章

旋律が活発に震え落ちる。

皿面の話を聞いたアルジャーノンが注意深く辺りを見渡し、やがて息を呑んだ。

「た…確かに、キミの言う通り、認知フィルターを持つ管理人が、

静かなオーケストラに攻撃した瞬間に、パニックになってる…」

にわかには信じがたいが、目の前の状況は明らかだ。そして、自分で試してみようとは決して思わなかった。

なにより、懇願してきた皿面の言葉と、普段から冷静な管理人たちの狼狽えようを見ると、充分な証明になった。

流れ込んできた赤装備の管理人たちは、思っていた状況と全く違うことに、足を止める者が多かった。

「…?皆さん、どうしちゃったのですか…?」

259はメインルームに入った途端、その異常に気付いた。

青装備、黒装備、白装備の管理人達はメインルームから避難もせずいる。

うずくまっている管理人達がいる。泣き崩れる管理人達がいる。

動ける管理人たちは、彼らの介抱をしているようで、懸命に宥めたり、背中をさすったりしている。

「状況把握は後にしろ!!怖いならすっこんでろ!!!今はこいつを潰す!!」

前線を切って走り出した1006は、薙刀を振りかざして指揮者に突っ込む。

何しろ第四楽章は最終楽章だ。想定外な状況であろうと、行動しなければ。危険はすぐそこまで迫っている。

言い草は乱暴で緊張感のあるものだったが、彼の口元は微かに釣りあがっていた。笑っている。

「賢明な判断だ。激しく同意する。」

次いで521もミミックを掲げて不敵な笑みを浮かべながらとびかかる。

現時点まで来たら、失うのはエネルギーだけではない。

ここにいる管理人の一部がパニックである可能性。それは演奏のフィナーレと同時に死を意味するのだから。

「ワタシ…加勢してくる!!」

ミカンがミミックを掲げて走ろうとするのを本体が腕を掴んで止めた。

強い力で握られているが、彼は正面を向いていない。

本体は、とても具合が悪そうに、頭を抱えている。

今にも叫びながら倒れてしまいそうなほど、顔色が悪い。

引き留める腕は、抗えない程度ではない強さだが、何かが彼女を強く静止させた。

「…駄目だ、行くな」

「でも、みんなが…」

もう時間がない。早く鎮圧を完了させなければ、座り込んでいる管理人たちの命が危ない。

「行くな…!!」

本体は何かを危惧している。ミカンはそれが分かると、とてももどかしそうに鎮圧を見守ることしかできなかった。

「きゃあああああああ!!!!」

突如、再び絹を裂くような悲鳴があがる。

小さな少女、メアリーが苦しむようにして目の前のものに恐怖し、爪をかざす。

目には涙を浮かべて、恐怖に耐えられずに、小さな少女がもがいている。

「…!!メアリー…!メアリー…!!!」

血相を変えて彼女に駆け寄ってきたのは、キャロンだ。

キャロンは慌てて彼女を抑えようとしたが、暴走するの少女の爪は鋭く、人を判別することもできない。

目の奥で彼女を侵食する青い光に照らされ、涙は青く光りながら散っていく。

彼女の爪が、彼女を心配して駆けつけたキャロンの頬に赤い傷を残していく。

「誰か…!!メアリーが…!!誰か…お願いこの子を助けて…!!」

メアリーの爪が、何度もキャロンを掠め、鋭い痛みが身体中に走る。

頬に流れる血に涙が混ざりながらも、キャロンは自分の身を省みず、

ただ、腕の中で暴れるこの少女の身を守ろうと必死だった。

「待って!フィルターを付けてる管理人は、攻撃しちゃだめ…!

何か変なんだよ…!」

皿面がか細く震える声で叫ぶ。

ほんの僅か後に入ったため、聞き取ることができた管理人達は足を止めた。

「了解―――。」

ルシフェニアが攻撃の直前で急停止する。

銃口を構えていたラサはそれを放つ前に「え?」と辺りを見渡して腕を下ろす。

明らかに異常事態だ。ヤバい、と口にするのを忘れるほどに。

何が起こっているのかわからない。ただ、辺りには、戦い続ける管理人と、崩れ落ちた管理人たちが震えたりしている。

「ソーニャ先輩…!大丈夫ですか!?何があったんですか?」

ラサは隅にうずくまっていたソーニャに駆け寄る。

口元を抑えたまま、ソーニャは首を横に振り、何か呻き続けている。

ラサがよく耳を澄ますと「ごめんなさい」と何度も言い続けているのが聞こえた。

側には、演奏を聴いていつの間にかこと切れていた、ぬいぐるみのようなオフィサーが倒れているだけだった。

しばらく現状に愕然としていた259は、ふと我に返った。

何が起こっているのか、彼には分からなかったが、このまま退避できない管理人達が、ここにいるのは危険だ。

退避することができないのなら、一刻も早くこの状況を打破しなくてはいけない。

259は、静かなオーケストラを、天国で一突きすると状況をすぐに把握した。

「…!フィルターが…!」

彼にとってフィルターはあってもなくても、どちらでも良かった。

しかし、この状況において、何が起こっているのか把握する上では、良かったのかもしれない。

彼の目には、コミカルなぬいぐるみたちの死闘から、ありのままの施設の惨劇に切り替わる瞬間が確認できた。

酸鼻をきわめる情景が広がる。

飛び散っていた赤い絵の具は、所々が固まりかけた血だまりに。

静かなオーケストラは、白いトルソーに無機質ななまめかしさを含んだ、現実味の造形を持って目の前に現れた。

社内のあまりにもショッキングである情景から、精神と、身を守るために開発されたフィルター。

それが無効化されたということは、一部の管理人達にはあまりにも精神的苦痛、トラウマになりかねない景色を見せていることを意味する。

259にとっては、別段業務に差し支えるほど震え上がるものでもなかったが、

急にフィルターが無効化して、苦しんでいる管理人達の精神を思うと心苦しいものがある。

384の状況を確認した726は、彼に後ろを向かせて、背中越しに静かな声で彼に語り掛けた。

「…良いか、384。赤の連中もその頃には、片付けてる。…向こう側は見なくていい。」

「…う、うん。分かってる。」

384は震えを抑え、アブノーマリティのいる方向を見ないようにした。

辺りには、先ほどの自分と同様に崩れ落ちる管理人が多く確認できた。

彼らは震えている。

726が気付いてくれなければ、今ごろ自分もそこにいただろう。

それが声を掛けるだけで正気に戻るものか、そうでないものかは、彼らにはなんとなく見分けがついた。

明らかなるパニック状態。

「ごめんなさい…!」

星の音が瞬いて零れるように、顔を覆っている管理人たちを巡回する。

震える指先で操る星の軌道は、それでも美しく描かれ、辺りを明るく照らした。

撫でるように、慰めるように、祈るように。光りを散らす。

座り込んだ管理人たちは、衝撃に打ちひしがれたが、何をされるのかという認識すらもないように、それ以上の抵抗はない。

抵抗といえば、384の方が管理人達を攻撃することに少し抵抗があった。

パニック状態から正気に戻すためには仕方がないが、星がぶつかるところを直視できずに、恐る恐るでしか確認できない。

やがて管理人達の呼吸が、少しずつ落ち着き始めるのを確認することができ、384は胸を撫でおろした。

どうやら、パニック状態から回復したようである。

反対側では、ダ・カーポの刃に切られて正気を取り戻した管理人達が、726の「顔下げてな」という警告に従って伏せている。

「726!こっち側の管理人はみんな正気に戻ったよ」

「おう、こっちも終わったぜ」

その相槌と共に、めった刺しにされた静かなオーケストラは、指揮者と奏者たちが崩れたようなそぶりもみせずに、

直立したままあっけなく姿を消し、黒々としたシミだけが床に残った。

舞台の幕は煙をあげて燃えるようにして消え去り、何事もなかったかのように静けさだけが広がる。

やがて、回復しつつあった管理人達のすすり泣く声の延長が、吐息となって聞こえてくる。

息をついた1006は、薙刀をはらうとすぐに辺りを見渡した。

そこには、犠牲になったオフィサー達の遺体の混ざる中で、一部の管理人達が疲れ果てた様子でうずくまっている情景が広がっていた。

「これは、どうなってる」

「いきなり何かがあったみたいね…。」

クルミもこの状況に何があったのか、よく把握できないでいたが、一部の管理人の摩耗を除けば、収束したことらしかった。

先ほどまでのような泣き叫ぶ声や、悲鳴はもう聞こえないが、それでも彼らは何か疲れ果てたようにしている。

鎮圧は完了したが、エネルギーはロストした。

第四楽章に入った時点で、それは避けられないことだった。

しかし、パニック状態に陥っていた管理人たちは、犠牲にならずに済んだ。

それだけで、最悪は免れたのである。

「…また最初から、か…」

1006が舌打ち紛れに頭を掻きながらボヤくと、突然隣に居たクルミが叫んだ。

「…1006ちゃん、大変よ!中央で死体の山ちゃんが脱走してるわ…!三形態目まで膨れ上がってる…」

彼女に言われてモニターを見ると画面の中には、脱走していつの間にか遺体を蓄えて巨体となった『笑う死体の山』が、その身を揺らしながら跋扈している姿があった。

どういうわけか、あれだけ危惧していたことがとうとう起こってしまったようだ。

しかもこのタイミングで。

「どうして…いいえ、原因追及は後ね。

今、動ける管理人は…」

クルミが辺りを見渡したが、状況が状況なだけに、ほとんどの管理人が少しの休息を必要としているらしかった。

動ける管理人も、彼らの介抱や、状況の確認だけで手いっぱいにしている。

これだけのことが起こってからは、モニターも見落とされているようで、クルミの確認が少し遅れれば、大惨事を招きかねなかった。

「…行けるかしら?」

「問題ない。俺一人で鎮圧完了させてやる。」

クルミの問いかけに、1006は手で応え、記録チームのセピラルームから出て行った。

「あわわ…しっかりして…もうだいじょうぶだから……」

「うう…」

皿面があわてふためきながら、顔色の悪い管理人たちに駆け寄る。

とは言っても、彼自身も内心驚いていて、誰に駆け寄ればいいのか分からずに、ただ自分のできることを探していた。

このようなことは初めて起こったことである。

「ア、アルジャーノンくん、…僕に何かできることないかな?」

アルジャーノンが何やら持参したらしい細かい機材を手元でいじっている脇から、皿面がおずおずと声を掛けた。

「ああ、ありがとう。じゃあここにいるみんなのフィルターをもらってきてくれ。

キミのもね。一通り見てみるから…」

彼の言葉に皿面は頷いて、その仕事を担うのだった。

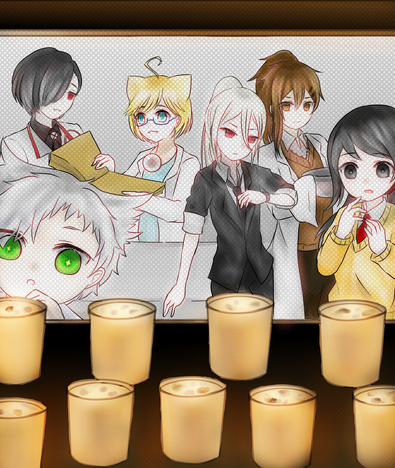

パニックだった管理人達は、正気を取り戻したものの、未だ具合が悪そうに頭を抱えたり、辺りを震えながら見渡している。

やはり、何か急におぞましい別の部屋に連れてこられたような感じらしい。

正気に戻った上に、回復炉が問題なく作動していることを見ると、恐怖心の与える摩耗は、別物らしかった。

未だにオフィサーたちの遺体がその場に倒れたままなのを、ルシフェニアは丁寧に抱き上げ、

セピラの隅に寄せ、安らかに見えるように瞼を閉じさせた。両手も組ませてある。

彼の中で、今こうしておくことが最低限の選択だと判断したようだ。

それにしても、普段エージェントたちは、このような風景を目にして作業しているのか。

管理人達はそれにつくづく驚かされる。

「うん、やっぱり…一時的にフィルターの波長が飛んでたみたいだね。」

アルジャーノンが、レストから渡された機材に触れながら、調節を見ている。

「それにしてもキミのフィルターは面白いね。共通しているパーツに障害が出たから調整できたけど、

見たこともない技術でとても美しい。これがキミの見ている世界なんだね」

「はむたろう…」

「…なんだって?」

「な、何でもない。頼む、すぐに返してくれ…」

レストが辛そうに目を覆って手を出している。

彼女の視界に、生の人間を入れてはならない。

彼女に関してのみパニックの対象は、アブノーマリティなどではない。人なのである。

恐る恐る修理されたフィルターを装着して、彼女は「…感謝するぞ」と息をついた。

そうして、再び彼女のうつしよに宝石が瞬き始めたのである。

イラスト:みるく様

*

「ALEPH…笑う死体の山か…」

1006は、指定された中央本部まで降りてくると息を飲んだ。

階層のオフィサーは全て食われ尽くしたか、他の部署まで逃げ込んだのか、一人もおらず、自分以外の管理人たちも今は記録チーム一か所に集まっている。

静まり返ったホールに血溜まりだけがほの暗いトンネルの中の水溜まりのごとく所々で波紋を広げている。

一部では、それは既にゼリー質に変わっていて、黒々としている。

ここと比べれば、今の記録チームのセピラルームはまだ、ましなほうだ。人が形状を残している。

ここはまるで…地獄だ。

その光景はいつだって見慣れていたものだが、いつだって憎いものだ。

彼の反射神経、集中力がエリアに張り巡らされる。

鎮圧が義務であれば、否、義務でないとしても、制圧するのが彼の性分である。

(居た……)

中央本部の階層2にクラスALEPHアブノーマリティ笑う死体の山は、巨大に膨れ上がった身体を三体並べ、宛もなく悲しみに暮れるようにバタバタと歩き回っていた。

黒々とした液状を固めたような身体に幾つもの丸く白い「笑顔」を浮かべる姿は、一部の管理人たちに「おしるこちゃん」の愛称でも親しまれているらしい。

過去に目を通した資料で読んだことがあった。

しかし、身体中に埋もれて見える白い「笑顔」は、フィルターの無い世界では、夥しい数の頭蓋骨のようである。

そのひとつひとつが、おぶられた子供のように、黒くぬめった身体にあらゆる角度から張り付いていたが、こちらにはまだ気付いていないらしかった。

彼は一度深呼吸する。

血溜まりの鉄の生臭さに混ざり、アブノーマリティからわずかに漂う悪臭をも感じた。

「生きてる人間が一番恐ろしいってことを教えてやるよ。だんご。」

まっすぐ、薙刀を構え、間合いを読み。

斬りつけるために正確に刃筋を立て、風を切りながら、銀の足で床を蹴る。

息遣いが聞こえる辺りから、向こうもこちらに気づき始めたが、振り返ってももう遅い。

一撃目を正確に斬り付けて、足元を薙ぐ二撃目を食らわせた。

相手の反撃を読んで下がったが、飛距離がある。

三体の巨大な身体のうち一体が大きな口を開けて吐き出されたものは、残虐な殺戮の痕跡だった。

「…ッ!!」

強烈な悪臭。

飛び散った欠片から顔を庇い、腕を翳したが、手には火傷のような痛みが走り、スーツの袖は微かに異臭の煙を上げている。

(酸か……)

消化気管が存在してそこからの消化液なのか、食い溜めた死体がその中で腐って変質したものなのかは分からなかった。

ただ、1006は腕の下から憎悪の眼差しで睨む。

二度その場で吐き散らした笑う死体の山は、くぐもった声で荒く呼吸を整える。

その隙を逃してはならない。

すぐに突進して、大々的にダメージを食らわせた。

アブノーマリティ抽出武器でないにしても、相手はレッド攻撃が弱点である。あとは彼の敏捷性で充分に対応できた。

みるみる剥がしていくと、黒々とした液状体は中心体の補充を優先しようとして、一体が崩れ落ちて割れる。

途端、中央本部につんざくような奇声が響いた。空気が揺れる。

予兆はあったため、耳を塞ぐことはできたが、とんでもない音だ。

資料において、その奇声を「歌っている」と例えた管理人がいたことを、彼は思い出す。

(何が歌だ…!!)

薙刀を立て、柄を軸にし、回転するように彼は一度大きく離れた。

直に聴けば命に関わる音だが、間合いをみて下がって耳を塞ぐことができれば、ある程度は防御できる。

悪臭と騒音の塊を、彼は慎重に、しかし素早い動きで切り付けた。

(行ける…!!)

相手はALEPH級アブノーマリティとはいえ、体は残りひとつとなった。

ここまで縮めてしまえば、死体の上を歩かせなければ危険性は少ない。

身軽そうになったとはいえ、噛みつくまでに予兆の動きがあるため、避けるのは容易だ。

避けながら少しずつ薙刀の刃で撫でるように削いでいく。

「これで終わりだ!!おしるこヤロウ!!」

1006は大きく一回転し、銀の足で強く横から蹴りを入れる。

しかしそれは大きな金属音と共に衝撃が走り、意外なかたちで受け止められた。

「なっ…!!しまっ…――――!」

気付いた時には遅かった。

大口を開けた笑う死体の山は。

彼の蹴りをかわすでもなく、その血濡れた巨大な歯と歯で噛み止めていた。

「……!!」

強い力で食い引っぱられた義足は、1006の細い身体ごと引き寄せ、背中を床に叩きつけた。

すんでのところで受け身を取った彼は、大きな打撃を受けずに済んだが、巨大な口は一向に片足を解放してくれない。

義足は最悪食いちぎられても逃げることはできる。

問題は、片足で無事に逃げ切れる保証は無いと言うこと、そしてこの時点でも身動きが取れないということだった。

義足に隠してある暗器のロック解除が過ったがそこまで手を伸ばそうとするだけで、彼の華奢な身体は飲み込まれそうだ。

黒々とした山から覗かせる白い悲しげな笑顔は、どれも1006を見つめていなかったが、銀の足を離すまいとして、ものすごい強い力で引き寄せる。

細身の彼は背中を床に付けて腕で支えながら抵抗するので精一杯だ。

巨大な歯のひとつひとつが、左足に掠れてぎぃぎぃと音を立てる。

足を挟んで開いた口の隙間から強烈な、嫌な腐敗臭が漂った。

(これを、好機に変えてやる)

とんでもない悪臭に顔をしかめながらも口の端を持ち上げ、1006は対象を睨んで、横転した状態で薙刀を構えた。

その時だった。

一筋の蒼白い光と共に高熱が1006のすぐ顔面の上を通りすぎた。

一筋目は、笑う死体の山の真ん中を。

二筋目は、1006の義足を解放した巨大な口の中、上顎を貫通する。

魔弾だ。

「1006ちゃん…!!大丈夫…!?」

「あっぶねぇな!!俺ごと殺す気か!」

彼は駆けつけたクルミの声にヤジを飛ばしながらも安心したらしかった。

クルミの影からキャロルも姿を現した。

「キャロルちゃん!」

「応、了解」

あっけにとられていた1006を、クルミが引きずるようにして抱え、入れ替わるようにしてキャロルが立ちふさがった。

キャロルにとって敵ではない。

振り下ろされたジャスティティアの轟音を、クルミはその場で聞き届けた。

撃ち砕かれた笑う死体の山は、その場にぐったりと突っ伏す。

哀れにも、誰かをその身体に大量に抱えたまま。

悲しげな笑顔は力無く、死体でありながら生きていたのと同然に。

クルミはその末を見守った。

顔に幾許かの翳りを落としながら。

「余計なことすんな!俺一人で対応できたからな!」

「あらー、モニターから見たら、ピンチっぽかったわよ」

「あれは好機だったのに…早とちりしすぎなんだよお前ら…!」

「ひとりで無茶するんじゃないわよ」

クルミが1006の頭をわざとげになでなですると、1006は更に恥ずかしそうに歯を食いしばった。

「是、クルミの言う通りだ。お前はいつも無茶をするだろう。」

「だ!か!ら!無茶してたわけじゃないし!!」

今動ける管理人は、僅かだ。

そう思うと、彼女たちがすぐ駆けつけたのも、フォローできる瞬間を少しでも埋めたいという焦燥感から来るもののようにも感じられた。

「はーい、戻るわよ」

「聞けや!!」

クルミが手招きすると、キャロルが1006を抱きかかえて、記録チームのセピラに戻り始めた。

どちらにしても、全員が再起できるまで、できるだけひと塊が一か所に集まっていた方が安全だ。

今のようにいつどこから何かの条件で脱走しているアブノーマリティから、行動不能の管理人を守るためには、あまりバラつかない方が良い。

記録チームのセピラが、今は仮の本部のようなものになってしまっている。

*

ミカンは、物珍しいものを興味津々に見つめるこどものように、

アルジャーノンの手元を見つめていた。

細かな作業、ふわふわの手。

アルジャーノンは視線を感じてやり辛さをやや感じながらも、

自分の得意なことを活かせる状況に冷静と緊張を保った。

フィルターの波長はまず、飛ぶことはない。

その原因について、あれやこれやと浮かびそうではっきりしないが、

今はただ最後のフィルターの修復に集中したいところであった。

「修理完了っと!うん、キミので最後か。お待たせしたな」

アルジャーノンが細かな作業を終えて、フィルターの装置を本体に返した。

「……」

本体の表情はどこか放心して曇ったまま、腕も重そうにしている。

「キミ、大丈夫か?」

「本体?」

アルジャーノンとミカンが心配そうに顔を覗き込む。

「ハハ…すまない…」

寂し気に微笑んだ彼は、震える腕で修理されたフィルターを受け取る。

指先は冷たく、汗に濡れていたことを、アルジャーノンは指先の細かなもふ毛で感じ取った。

「キミはパニックになりながらも、冷静な判断をしていたと思うよ。すぐ状況を把握して、ミカンちゃんを引き留めたからね。

俺だったらさぁ、パニック待ったなしだ。皿面くんに呼び止めてもらえなかったら、訳も分からず叫びまわってただろうな…」

「フォローなんざ、別にしなくたっていいから…」

「フォローじゃない、俺はこう見えてフォローは得意じゃなくてね。事実に基づく俺の勝手な評価さ。気にしないでくれ」

アルジャーノンがそう言いつつ後頭部を少し掻く。

細やかで器用な作業をこなしていたのとは裏腹に、どこか愛嬌のある不器用な気遣いに感じられた。

静かに察した本体は、先ほどまでの不安か今の安堵か、よく分からないため息をつく。

その息を吐きだすころには、少しずつ、今の状況を受け止めつつある自分に気付いた。

一通りの仕事を終えて、皿面がくたびれていそうな動きでアルジャーノンの元に戻ってくる。

「アルジャーノンくん、おつかれさまぁ…」

「い、いや、俺はこういう仕事なら大歓迎だから。皿面くんこそ、お疲れ…」

アルジャーノンの瞳はまさにやり切った感で輝いていたが、

さすがに疲れた様子で座りながらひらひらと、皿面に手を振った。

*

混乱は収まったが、また、最初からだ。

しかも、ステータスとは違う摩耗を起こした管理人たちが立ち直るまで、時間もかかる。

それまでは、動ける者たちが安全に作業を終える必要があった。

気を遣ったサイレンが、再び【規制済み】の作業に行こうとしたが、

彼らのことを懸念すると、少し心配になり、『何もない』への愛着に落ち着く。

少しでもエネルギーを多く溜めようとする気遣いが伺える。

管理人達を守りながらも、一同は琥珀の夕暮れを控えていた。

「そろそろですね…。みなさん、安全な場所にいますか?」

259が息を呑んで、優しく呼びかける。今は誰も廊下に立っていない。

こんな時に、唯一安全地帯が得られる夕暮れが来てくれたのは、運が良かったと言える。

時間さえかければ、戦える管理人達だけでことを終わらせられる。

「フィルターは大丈夫です。さっきの『静かなオーケストラ』を叩いた事が何かに起因していたようですね。」

結局何が原因の故障だったのか、正確なことは分からなかったが、

先に出た259がフィルターに異常がないことを知らせてくれた。

「本体、行ってくるね」

ミカンが静かに告げて、立ち上がり、出現場所に向かった。

本体は「ああ、奴の正面には立つなよ」と小さく息をつきながら、彼女を目で追う。

表情はかたいものの、先ほどよりはだいぶ顔色も回復しつつあるようだ。

心配ではあるが、今自分が上手く立ち回れるとは言えなかった。

「すまんのぅ…メアリーが心配で。ワシはここに残るよ…」

キャロンが座った姿勢のまま、小さなメアリーの頭を抱えるようにして撫でている。

先ほどまで「もう行けます」と言っていたメアリーは、どうやら心配したキャロンに強引に制されてここを離れられなくなったらしい。

「大丈夫です。皆さんは休息を優先させてください。

さ、810、521、私たちも、行きましょう。」

「了解!」

「ああ」

817に続いて、810と521も部屋を出た。

「先輩!あたしも行きます!」

「うん、隊列を組んで行こうか。『食物連鎖』から挟み撃ちを喰らうこともあるからね。」

ウィリーに、ラサも次いで出発する。

レストは人がナマモノの状態で視界に入り込まなければ、なんの弊害もないらしい。

いつもの冷静な表情を浮かべ、軽やかにルシフェニアを引き連れて通路に向かった。

「シャオ、無理は絶対するな、な?」

ブランダーが極力小さな声で、膝を抱えるシャオの顔を覗き込むようにしている。

シャオは少し落ち着いたようで、小さく頷く。

「終わったら、また父さんのところにいこう、な?」と小さく励ます声が聞こえる。

「ほんま、しゃれにならんわ……

さっさと終わらせて、私も明日また絶望ちゃんに会いに行きたい」

555も、やれやれと、首を横に振ってため息交じりに立ち上がると、涙の剣を手にして出て行った。

「唯、シエロ、私たちは一人ずつでも片付くな。手分けして行こう」

「分かってる。…963、お前はここで待機か?」

「うん、ソーニャちゃんと、他のみんなが心配だもの。

1006ちゃんも、キャロルちゃんも…みんな強いから、任せたわ。

大きな虫ちゃんたちの正面に出ないように注意していって。」

963…、クルミは、ソーニャの背中を擦っている。

余程具合が悪くなったのか、パニックもフィルターも治っても未だ顔をあげられないソーニャはずっと震えている。

彼女だけではない。

未だに動けずにいる管理人がほとんどだ。

一度見た恐怖が精神に与える影響は強い。

「726、行こう!」

「りょーかい!」

384は、726とともに廊下へ出た。

(今日を早く終わらせて、みんなを休ませてあげないと…)

384は心なしか手を強く握りしめていた。

回復促進ガスは注入され続けているにしても、きっとそれだけでは癒しきれないものがあるのだ。

精神とはまた別の、何か。

それに敬意を払わない限り、きっと人はいつか壊れてしまう。

人として壊れてしまう。

*

「お、お疲れ様ぁ…」

収容施設を退室した一同の背中に向けて、皿面は小さな声でそう言った。

「お疲れ様です」

259が静かに微笑んで応える。

足取りは重い者と、そうでない者に大きく分かれた。

あれだけのことがあったのだから、無理もない。

それでも、初日には初対面だった管理人達が、肩を貸しあう姿を見ると、こういう瞬間が見られる訓練も良いのかもしれない、と少し思える。

「……申し訳ありません。」

一同の背後から、サイレンの静かな声が聞こえてきた。

「どうして…?サイレンさんのせいでは…」

「私があの時に『静かなオーケストラ』を処理する判断をしてしまった責任です。

皆さんを危険な目に遭わせてしまって、申し訳ありません。」

表情はフィルターの有無にかかわらず見えないが、彼は頑なに頭を下げている。

あまりにも予想外の言葉に、一同は歩みを止めた。

「サイレンさん、これは誰も予想できませんでしたし、わたしも同じ判断をしました。

誰のせいでもありません。ご自分を責めるのなら、わたしのことも責めて下さい」

今日同じ部門に配属されていた384が、振り返って伝える。

真っすぐな赤と黒の瞳からは、覚悟と申し訳なさが混在して見えた。

ひとつの意見に頷いたことは、その先のことも受け入れなければならないことを表す。

あの場で、安定を図るために『静かなオーケストラ』を脱走させることは、手法としては有りだったのだから。

「ふたりとも、今は皆さん無事に帰ってきていますし、大丈夫ですよ。

何より、サイレン…あなたがいち早くエネルギー生産が済むように、作業をがんばってくれていたことも、皆知っていますよ。」

サイレンの後ろから、259の優し気な声が投げかけられる。

「大体、なんか様子が変なんだよな、ここ…」

アルジャーノンは小さな声をくぐもらせて呟いた。

「しかし…」

それでも頭を下げていたサイレンが、罪悪感に、ふと自分の頬に手を添えて

―――違和感を覚えた。

「すみません、失礼…―――」

まさか、とすぐさま彼はその場を後にした。

彼はめずらしく少し動揺して見えた。

「そんな…そこまで責任を感じていたなんて…」

「あとで励ましにどんちゃんしに行こうぜ」

384が足早に立ち去るサイレンを見届けながら、726にすかさずツッコミを入れる。

「もう、そういう時は、何もなかったかのように振舞ってあげるのが一番平穏とも言われてるんだからさ…」

*

サイレンは、一同から離れて、鏡のある手洗い場に入った。

もちろん、今は誰も居ない。

彼は、自らの外掛けのフィルターを解除すると、鏡を見つめた。

目。

目が多い。

どうやら、『何もない』に作業しすぎたときに、ちょっと違った反応をされた瞬間…―――

『何もない』にいつものように、握手を求めようとしたら、自分の不安を感じ取ったように、頬に手を添えられた。

あの瞬間に受け取ってしまったらしい。

不思議な感触と、新しい感覚に、まるでファントムペインの逆の現象が起こっていることを感じた。

新しい知覚が生まれている。

つややかに濡れているそれに触ると、眼球に触れる時の痛みが、頬に障る。

「…これは…」

その瞳は、それぞれ別の色をしているが、形は自分のものともよく似ていて、動く。

動く。

自分の脳の命令信号で動かしているのか、

はたまた、そこに潜まれた小さなアブノーマリティが信号らしきものを過剰に受信して、彼の信号で動くふりをしているのか。

それは分からなかった。

ただ、そこから伝う雫と、胸のざわつきがリンクした時、彼はそれを大事に受け止めた。

その感情が、自分のものだろうと、そうじゃなかろうと、今ここに寂し気に自分に手を伸ばしてくれているように感じられたからだ。

*

辛かった三日目が終わろうとしている。

すっかり静かになったカフェテリアには、はっきりとピアノの静かな演奏が響いている。

一部の職員は食欲もなくなってしまったようで、カフェテリアに寄らずに宿舎に戻ってしまった者も多い。

「大丈夫かしら、みんな…」

クルミが食事のトレーを手に、席の空き具合を見ながらつぶやいた。

だいぶ空いていて、寂しいまでの広さを実感できる。彼女の横から333も通り過ぎる。

『心配だなー。あとでお菓子とか届けた方がいいのか?宿舎にぽすととかあったっけ』

「333ちゃんはもう平気?」

『おー!かんりにんはもうだいじょうぶ!!みんなに何かあったときは、動かなきゃな』

「そっか。そうね…」

こんな時、そっとしておくことが良薬になる場合と、人と会うことが良薬になる場合と、大きく分かれることを彼女はよく知っている。

333の言うように、直接会わなくても、元気づける方法があるかもしれない。

しかし、いくらカフェテリアのメニューが充実していても、ここは何か別のものを手作りした方がいいように思えた。

「おーい、クルミさんやー333ちゃんやーこっちじゃー、こっちー」

「あら、キャロンちゃん」

その時クルミは、キャロンが遠くから自分たちを呼んでいることに気が付いた。

笑顔で大きく手を振っているキャロンの隣には、眼を伏せたままのメアリーが座っていた。

メアリーは元々少食に見えたが、今日は全く食が進まないらしく、キャロンが自分と同じスープを入れてきたらしいマグも、湯気をあげて置き去りになっている。

むしろキャロンが、今日は彼女に合わせてなのか、スープだけで済まそうとしている。

すぐそばにはアルジャーノンと皿面も、笑顔ながら少し疲れた様子で座っているおり、彼らの隣にはウィリーと259が小さく手を振っていた。

四人ともキャロンに呼びかけられて相席していたらしいが、メアリーの様子を見て気を遣った位置にいるようだ。

クルミと333が腰かけると、キャロンは少し安心したような表情を一瞬見せて、すぐいつもの満足げな笑顔を見せる。

しばらくしてテーブルが一部分だけ賑やかさを見せ始めた。

キャロンは、できるだけ人に囲ませておくことを選んだようだ。それがメアリーにとって回復を促すか、その逆かは分からなかった。

暗い表情は変わらなかったが、スープは一口飲んだらしい。

「管理人さんたち、ここいいですか?」

そこに唐突に表れたのは、セフィラ、この訓練施設のホドだった。

「ももももっちろんいいよ…!!」

真っ先にアルジャーノンが嬉しそうに答えて、クルミも横に席を促した。

ホドはそれににこやかに応える。

「ありがとうございます」

このカフェテリアは、セフィラも出入りするらしい。

AIとはいえ、お茶を飲むこともあるのだろう。手にはカップを持っている。

「あ、ホドちゃん。少し聞きたいんだけど…」

「なんですか?」

クルミに尋ねられてホドは明るく振り向く。

「この施設内で、どこかキッチンとか借りれるかしら?

ここのカフェテリアのキッチンでもいいんだけど…」

「キッチンですか?先ほども別の管理人さんが訊いてきたので、案内したのですが…

何か始めるんですか?」

ホドが首を傾げるので、管理人達は顔を見合わせた。

「今日ちょっと色々あってね。みんなに何か元気の出るものを作ってあげたいのよ」

クルミがそう言うと、彼女はしばらく黙ってから、口を開いた。

「…先ほど案内した管理人さんもそう仰ってましたけど…

もし何か辛いことがあるのでしたらネツァクに頼んで、アンジェラ様から許可が出ている量のエンケファリンを処方しましょうか?」

「ううん、ホド、気持ちは嬉しいわ。でも、私達もなかなかこう集まれないものだから、ほら、ちょっとみんなで息抜きにお料理したくなったのよ。」

クルミが微笑みかける。回復炉すら、この場合無関係に思えたのだから、エンケファリンはこの場合不適切だ。

それでも、この親身になりたいセフィラを傷付けないための言い方を選んだ。

「そういうことなんですね。分かりました。」

彼女は友好的に微笑むと、その食事の後キッチンに案内してくれた。

しばらくホドを笑顔で見つめていたアルジャーノンも、皿面も、名残惜しそうにしていたが、今日はちょっと疲れたとのことで、謝りながら部屋に先に戻り、

その後メアリーが静かに席を立ったので、キャロンも「すまんの!」と言いつつ彼女を追って行った。

残った管理人達はホドに案内されて、カフェテリアの奥に進んでいく。

クルミと333の提案に、259は優しさゆえに賛同して同行してくれた。

ウィリーも他の管理人達に対する個人的な興味から、またその行く末を見届けに、微笑んで同行する。

「あなたも来て!」

「やめろ!!なんでだよ!!」

クルミが、少し離れたところで休んでいた1006を引っ張り上げる。

本日『笑う死体の山』を鎮圧した彼は、真っ先に向かったシャワー室から戻ってきたばかりのようだ。

*

ホドが説明したように、既に先客がいるということらしくて、キッチンからは何か甘い香りがしてくる。

徐々にそれは、甘い香りとは別物になってきてることが分かった。

「ラサ…?」

「あ!!ハイ!!」

そこに座ってぼんやりしていたのは、ラサだった。

唐突にきた259の声に驚いて立ち上がっている。

そして何か思い出したように、突然にオーブンにしがみつく。

「ああ!!またやっちゃった……」

彼女がオーブンを開けると、中から黒ずんだ何かが顔をのぞかせる。

とても形が綺麗だっただろうパーツが苦い香りを立てて少し焦げているようだ。

「クッキーだね」

ウィリーもそのオーブンの天板を覗き込む。

「あはは…いつもは上手くできるのに、今日はなんだか、よそ見しちゃって…」

彼女は苦笑交じりに言うと、クッキーを片付けて行った。

キッチンの調理台を見ると、同じく少し焦げたクッキーがボウルの中に山積みにされている。

"また"ということは、何度も試みているが今日はなぜか失敗し続けているらしい。

『ラサもみんなにお菓子をくばろうとしてるのか…!?』

「…今日の先輩たちのこと、明日のことを思うと、なにかじっとしてられなくて…」

333に問われて、頷いた彼女は笑顔を浮かべながらも、少し恥ずかしそうにしている。

彼女がぼんやりしてしまうのも、今日のことを思えば無理もないだろう。

「どれ」

先ほどまで手を洗っていた1006が脇から出て、ため息交じりに焦げたクッキーの山から一つつまんで口にした。

「あ!ダメですよ!それ失敗なんで!!」

慌ててラサが止めたが、1006はもぐもぐとクッキーを普通に食べている。

飲み込んだ彼は、そっとボウルの山を選別し始めた。

「これは、ココアパウダーか。よそ見しただけで焦げやすくなるはずだ。

焦げがひどくないものもある。これなら、再利用できる」

「えっ」

きょとんとする彼女をしり目に、1006は時に眉をしかめながらも、再利用できるクッキーを選別していった。

すると再利用できないクッキーの方は、はるかに少ない。

「刻むぞ」

「え、はい…でもここ包丁の棚に鍵が掛かってるみたいで…」

「いらん」

ラサの言葉に、即答した1006はボウルの中で素手でクッキーを砕いていく。

彼女はしばらくあっけにとられていた。

カフェテリアのメニューは充実しているとはいえ、借りたキッチンにある食材はそれほど豊かという事もなかった。

それでも、彼の中のレシピには充分だった。

「クラッシュクッキー入りカップシフォンケーキにする。カップケーキ型にすれば包丁要らずで配れる。

…俺だってさっさと休みたい。…メレンゲ作って」

「あ、はいッ」

ラサは言われるがまま、とりあえず知っていたレシピにそって、取り出したままの卵を

慣れた手つきで卵黄と卵白に分け始める。

「卵白は今は冷蔵庫に入れておいた方が良い。今ここの温度はやや高いからな」

1006はラサから差し出された卵黄に、砂糖を加えながら言った。

連続してオーブンを使っていたこともあって、部屋は少し温度が高かったようだ。

それにしても、そっけないながらも面倒見は良いらしい先輩の姿は不思議だ。

「私は最適そうな容器を探してきます!26、皆さん分ですね!」

「ハンドミキサーがあったよ」

『こなさらさらにするやつ見つけたぞ!』

「じゃあ、私は使い終わった調理器具を洗っていくわね」

一同も、すばやくやることを見つけると、調理台の上に整えていく。

さきほどまで一人で色々考えこみながら作業していたキッチンが、慌ただしく明るく活気づく。

「ところで、ルシフェニアくんこと669くんは、お菓子を食べるのか、気になるところだね」

ウィリーが259と器を並べながらつぶやいた。ルシフェニアは見るからに人ではない。

恐らく経口摂取のための口はない。

「…確かに。」

とはいえ、全員分用意するほかない。

食べられる食べられないはともかくとして。

ほどよく形が残ったクラッシュココアクッキーとメレンゲも加えられ、あっという間にそれは生地になって、流し込まれていく。

天板に綺麗に並べられたカップは、満足そうにそれを抱えて巨大なオーブンの中、変化を待つ。

「おし、15分経ったら、5分おきにチェックだ。」

「は、はい!!あの、ありがとうございます…!!失敗クッキーも活用して下さって…」

腕時計で時刻を確認した1006に、ラサは元気よく感謝を伝える。

「勿体ないからな。焦げかけにしても、まだ食べられる。味もなかなかだったし」

その時、259が戸棚から透明の袋を持ってきた。

「ちょうどいいセロハン袋がありましたよ!あとは手提げも見つけたので、扉のノブにも掛けられます!」

「259ちゃん!ナイスね。そしたら私はリボンとか探してこようかしら」

ボウルを戸棚にしまい終えたクルミが辺りを見渡す。

「こんな施設にリボンを置いてるわけ…―――」

「おや、これはサテンリボンじゃないかい?」

1006が言いかけたところで、ウィリーが戸棚から何か取り出してきた。

カフェテリアのテイクアウト用だろうか。色とりどりのリボンが透明な箱に収納されている。

「あるのかよ」

「やったわね!大人しい色がいいと思うわ」

『らっぴんぐー!らっぴんぐだなー!青が良いな!』

クルミと333がとても楽しみそうに身を乗り出して、セロハン袋とリボンを見つめている。

1006が仕方なさそうに、笑顔とまではいかないものの、少しだけ表情を和らがせた。

「焼きあがってから、すぐにラッピングできるわけじゃない。少し冷ましてからだ」

『じゃあ先にリボンのカッティングー!カッティングだな!はさみちょうだいー』

「この部屋には鋏が無いみたいだね。

こんなこともあろうかと持ってきているんだけれど、良かったら使うかい?」

ウィリーが携帯用の小さな鋏を取り出すと、調理台の上に置いた。

収容施設外の刃物を慎重に管理している支部はざらだが、ここまで徹底して見つからないと、少々不便である。

『おー!』と、受け取った333は、楽しそうにリボンをカットしていった。

手元で彼の胸元にあるペンダントと同じ、青色のリボンが揺れる。

六人も居れば作業も早く、綺麗に焼きあがった26個のシフォンカップは、綺麗に包装された。

配るものと、彼らが自分の部屋に持って行く分である。

1006はカフェテリアに戻ると、それを自分の荷物に加え、再び休み始めた。

五人は宿舎に戻ると手分けして、そっとドアに引っ掛けていく。

宿舎の部屋数は多い。

空き部屋もいくつかあるだろう。同じ扉が続き、吹き抜けを通して観る上階層もずっと同じ風景だ。

しかし彼らはそれを見ても、途方の無さは感じなかった。

扉に小さく彼らの支部の名前が表示されているので、それを確認しながら静かに置いていく。

相変わらず雨は連日続いているようで、遠くで雨音が微かに聞こえた。

*

「ねえ726…これなんだろう?」

384が部屋を出ようとしたところ、ドアにかかった袋に気付いた。

中には可愛くリボンで縛られた袋、更にその中にはカップケーキがふたつ入っている。

726はニヤニヤしながらそれを受け取る。

「おお!!見るからに可愛い女の子からの贈り物だな!!」

嬉しそうにしている彼を背後に、384は廊下を見渡す。

クルミと333とラサが、何やら至る所で紙袋を配っているのが見えた。

上の階には、ウィリーと259も歩き回っているようだ。

384に気付いたクルミは手を振りながら近づいてくる。

「384ちゃん、それさっきみんなで作ったのよ。

726ちゃんも、良かったら食べて!」

彼女は優しくウィンクして見せた。

ここに来て何か贈り物をもらうとは思っていなかった。

「…!わたしたちも頂いていいんですか?ありがとうございます!頂きます…!」

「さんきゅーー!!クルミちゃーん!!」

彼らは今日の辛い事、大変だったことを思い出しながらも、手を振りあった。

今日が無事、終了したこと、みんなで生き残れたことを思う。

良い香りが宿舎の吹き抜け中に微かに漂った。

*

カフェテリアと一続きになっているロビーは広く、この時間帯でも灯りは常についている。

ひとりで歩いても、音は結構響くようだ。

「マスク少し汚れちゃった…ここだけべたべたして落ちないし…あの時、やっちゃったかな…」

817が手元にペストマスクを抱えて、うろついている。

本日訓練中、食物連鎖に挟み撃ちを喰らった彼女は、やむなく対処を完了したが、その時全身で色々なものを被ってしまったようだ。

ほとんどの汚れは落ちたが、マスクの一か所によく分からない粘着質のものが残った。

べたべたしていて、手持ちの洗剤や石鹸では落ちない。

「訓練施設のセフィラにクリーナー借りよう…」

彼女に巡り遇ったのは、そんなロビーを歩いているときだ。

「あ、キャロルさん、お疲れ様です。」

「応…おお、お、おう、う、うう????」

817がすれ違うキャロルに挨拶をすると、彼女はその手元にあるものを見逃さなかった。

彼女は徐々に息をあげて、いつもの状態とは打って変わった様子で向き合った。

「…どうしました?」

「おおおお、おお……あああ、アナタソレ、ペストマスク…ペスマスペスマスペスマスペスマス…」

「え、ええ…ちょっと汚れが取れなくなって、クリーナーを借りにいこうと…」

驚きながらも、817が少し笑ってみせたが、キャロルはそれを知ってか知らずか、すん、と両手を差し出してきた。

「おおうペストマスクは形状がとても繊細だから汚れるととても困るでしょうどれ私に見せてみなさい」

何か感情が荒ぶっている。

「は、はい…」

817は驚いたまま、それを彼女に手渡した。

「ふんふん、…ヤツの汚れか、浄化してくれるわ」

キャロルが受け取ったマスクに手をかざすと、一瞬小さな泡が泳いで消えた。

「之、綺麗になったぞ」

彼女はむふーっと微笑んで満足げに817にペストマスクを返した。

手に取ると、先ほどまでのべたついた汚れはなく、とても綺麗にされたマスクがあった。

「わあ!…すごい、きれいになってる…ありがとうございます!!

大切な方から頂いたものだったので、すごく困ってたんです…!」

「惟、デザイン的に最近のニュータイプペストマスクとお見受けする。

同志よ、もし興味があれば少し時間を共にしてペスト医師について語りたい。是か非か?」

「わあ、良いですね!私、キャロルさんと色々お話してみたかったんですよ。

ペスト医師、お好きなんですね」

彼女はクマを浮かべたままだが、眼鏡越しに柔らかく微笑む。

意外なキャロルの一面を垣間見て、少し楽しそうだ。

「暁、めくるめくペスト医師の歴史を語り明かしにいざ行かん!

あ、待ってね、写真あるの沢山、見てほんと見て当時のペストマスク見て

シュナーベルフォンロール…くちばしには龍涎香、クローブ、ミルラとりわけフランキンセンス説とかいろいろあるんだけどそれと、

樟脳が詰められていてな…あ、樟脳って今の子分かるかな?結構最近見かけなくなったんだけどね。

内包物として一番わかりやすいのは薔薇の花びらね超エモくない?

ちなみにこれが当時のままの瘴気を防ぐために使われたものが入った実物の香り袋で…―――」

彼女から渡された美しい金の刺繍が施された袋からは、スパイシーで、どこか懐かしい香りがした。

カフェテリアに移動し、時間を忘れて語る。

寡黙そうなキャロルは、この時だけは何よりも明るく饒舌になる。

気付いた頃には、陽が射していたが、常に目の下にクマを浮かべている彼女にとってはなんてことのない夜明けで、

これが仕事でもなんでもなく、久しぶりにまったり友人と過ごすカフェの時間にも感じられた。

キャロルは、お守り兼保存用の現物の香り袋と、布教用の再現してみた実用性のあるアレンジ香り袋を持ち歩いているらしく、

それを渡された817は本当に嬉しくなってそっと大切に両手で包むのだった。

アイスでも

ホットでも・*゜

アイスでも

ホットでも・*゜