4

―――――――――…四日目。

コントロールされた時間の中、朝の光はどこか明るくなりきらないまま、

部屋のブラインド越しに静かに漂い始めた。

相変わらず雨が続いている。

否、当初の予定である三日を終えた今、繰り返されているものなのかもしれなかった。

今の窓の外は、管理人達がまだ来たばかりの空を映しているのかもしれない。

その日の朝は、宿舎中甘い香りが漂っており、誰もがそのドアノブにかけられた贈り物に気が付いた。

静かながらもあちこちで談笑の声が聞こえてくる。

『ミカンー!ほんたいー!おはよー!』

「おはよう、本体くん、ミカンちゃん、調子はどうだい?」

カフェテリアで333と、彼の具合を確認していたらしいアルジャーノンが、

今しがた降りてきたミカンと本体に、笑顔で手を振っている。

「333ちゃん!アルジャーノンさん!おはようー」

ミカンが嬉しそうに手を振り返して彼らに駆け寄る。

本体もその後ろから片手を少しだけ上げて、静かに挨拶に応じているようだった。

「昨日は、その…すまなかったな。…アルジャーノン」

本体が眼を逸らしがちに、しかし小さくも確かな声でそう言ったのを、アルジャーノンは少し意外そうな表情で聞く。

彼は即座に、首を左右にふわふわと振る。

「いや、そこは気にしないでくれ。

気の利いた事は言えないが、キミたちの顔が見られて、その…よかったと思ってる」

照れたような感じが見て取れるアルジャーノンも、眼を逸らしがちに言うとすぐに話題を切り替えた。

「そ、そういえばキミたちも、ドアにかかっていたケーキ知ってるだろ?」

「…ああ、怪しかったんだが、贋作の奴が食べてしまってな」

ドアノブにかかっていた差し出し人不明のカップシフォンを、本体はやれやれと少し呆れたように思い返す。

その本体の言葉を聞いて、アルジャーノンは、珍しく、表情に出るくらいに笑った。

繊細な頬の毛がふわふわ揺れる。

「ああ、俺も食べちゃったよ。それがかなり美味しくてな。

今さっき話してたんだけど、彼らが用意してくれたんだよな」

『ハーイ』

イラスト:みるく様

アルジャーノンは嬉しそうに333を手で促すと、333も元気よく片手を上げ

八重歯をのぞかせながら目を細めて、満足そうに微笑んだ。

『ラサと、いちまるまるろくがちゃちゃっちゃーっと作って、かんりにんがリボンを切って、

クルミと、にぃごぉきゅうと、ウィリーと一緒に結んで配った!ウマかったなー』

指折り数えた333が悪戯っぽく微笑むので、ミカンも赤スグリ色の瞳を宝石のように輝かせて頷く。

「うん!すっごく美味しかった…!ありがとうなの!」

本体はそれを見守って静かにため息をついた。

あきれたとか、安堵とか、そういった複雑なものが混ざって、緊張状態が一気にほぐれていく。

この会社はそう気楽に過ごせる場所ではない。

それでも、本当は、彼も安心したかったのだろう。

息をついた本体の、ミカンと同じ赤い瞳から、ほんの少しの笑みが垣間見えた。

辺りには、少しだけ色を取り戻した景色が広がりを見せている。

昨晩よりも少しだけ管理人たちがカフェテリアに戻ってきているようだった。

*

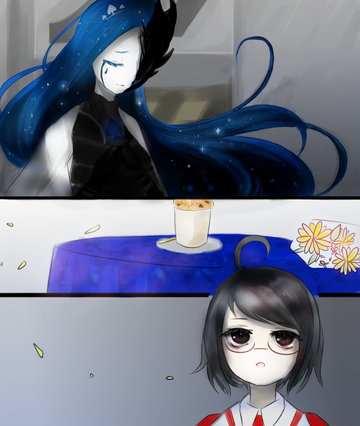

「昨晩は、素敵なケーキをありがとうございます」

青いリボンをすっかり手首にアクセサリーとして身に着けているソーニャは、

ハーブティー越しに静かに微笑んだ。

「ケーキ美味しかったですよね。先輩達と一緒に作ったんです!

ソーニャ先輩にも食べてもらえてて良かったです!」

ラサが安心したように優しく、ぱっと微笑む。

その側でクルミが頷きながら嬉しそうに語る。

「すっごく美味しそうなケーキだったわね。昨晩の1006ちゃんったらすごかったわ!もちろんラサちゃんもよ!

私はまだ大事にとっておいてあるのだけど!」

クルミに無理矢理連れてこられた1006は、少しスペースを挟んでコーヒーを飲みながら黙って聞いていたが、カップの中で小さく「いや、食えよ」と呟いた。

保存料は入っていない。

しっとりとしたシフォン生地と、サクサクなココアクッキーは、早いうちに召し上がれ。

ソーニャは微笑みながらハーブティーに口を付け、一呼吸置いてからそっと頭を下げた。

「あの…私、昨日は本当にごめんなさい。

初めてこの会社で管理人をした日のことを思い出してしまって。いいえ、そんなことより

あの時、アルジャーノンさんがフィルターを直して下さったのに、動けなかったことが、口惜しい。

みなさんに本当に迷惑をかけてしまって…」

「先輩…」

少し寂し気に微笑んでから、口ごもる。

その時、クルミがそっとラサの側に腰かけ、背に手を添えて身を乗り出してきた。

「ソーニャちゃん、そういうのはここではナシよ。」

クルミはラサの頭をぽんぽん、と撫でながらソーニャに視線を向けたまま静かに呟く。

「迷惑だとか、迷惑じゃないとか、そういう感じで思ってる管理人は、おそらくここにはいないわ。

ただ全員で無事に訓練を終えて、新種のアブノーマリティの必要な情報を得て、帰りたいだけよ。ね?」

「何故、俺に同意を求める」

最終的に、隣にいた1006の方に視線を向けて、ウィンクしてくるクルミから、彼は視線を逸らす。

急に話をふられても困るので、避けるように身を傾けながら、ただコーヒーを一口すすった。

「ふふ、…ありがとうございます。

では無事に訓練を終えて、新種のアブノーマリティの必要な情報を得て、お帰りになってから…

今度は是非、私もクッキングにお誘いくださいませ。」

ソーニャの言葉に、ラサはぱっと目を輝かせて頷いた。

「うふふ、みんなで今度は何を作りましょうか?…ね!1006先輩!」

「ほら、1006先輩!!ううん、1006先生!」

純真に微笑むラサの横から、クルミも合いの手を入れるように詰め寄った。

側でソーニャも笑顔で見つめてくる。

「1006センセイ。よろしくお願い致しますね」

「なんでまた俺を巻き込むんだよ!!

寄ってたかってそんなキラキラした目で見るな!!」

*

「ああ、やはり。あのケーキは、あなたたちでしたか。」

ジョンは、テイクアウト用のコーヒーを片手に持ちながら、259と談笑している。

彼がカフェテリアで、ふとすれ違った259から昨夜の経緯を聴いた。

「お手に取って頂けてなによりです」

259が優しくにこやかに微笑んで応えるので、

贈り物に警戒していたジョンは安心して、仮面越しに微笑んだ。

ジョンの手元のコーヒーは、優しく深い、ほのかな香りを立て寄り添っている。

部屋に置いてきたケーキが彼らからの、参加者全員への気遣いだったことを知って、少しは昨日の恐怖が中和される。

「ありがとう。いただきます」

彼らは静かに手を振って、カフェテリアを後にした。

259は笑顔で「はい、また後で」とあたたかく見送った。

昨日アブノーマリティを直視してしまったことに、ジョンは謎の違和感をしばらく覚えていた。

何かが思い出されそうで、手探りをしても何もない。

そこはパンドラの箱ですらない気がする。

そんな錯覚を、ケーキとコーヒーの優しい香りを前にして、なんとか彼は飲み込んだ。

――――――――恐怖が人の記憶に与える影響は大きい。

人の心は、何かで治せるという事はない。

かつてのこの会社が掲げた当初の理念は、未だ虚しい陽炎のようである。

それでも、それを追い求めている人がいる。だからこそ求める者がいる。

人間がたびたび起こす精神的不安に、シンギュラリティ以前のAI達はチョコレートの処方を勧めていた時代があったらしい。

誰かのあたたかい指先と、処方されるものと、タイミングさえ間違えなければ、上手く偏らずに進むことができるだけのことだ。

―――それが、一種の誤魔化しと呼ぶのだとしても。

*

「今日はこんなところじゃないかな」

四日目にしてすっかり恒例になった会議室で、ウィリーは収容施設の地図を映したモニターを背に微笑んだ。

555は目に見えて満足そうにうなずいた。

被り物の下から覗かせる口は、よく持ちあがって大変上機嫌だ。

ブランダーとシャオも、顔を見合わせて嬉しそうにしている。

メアリーは、相変わらず興奮状態のキャロンの背中をさすっている。

259はポインターを動かしながら、ほっと微笑む。

「ウィリーが言うのですから、間違いないですね。

今のところ、言い当てたところは全て当たっていますね。」

「いや、単なる勘だよ。なんとなく分かるところだけだからね。」

この期間中、ウィリーがアブノーマリティ数体の場所を予測し、

259が様子見をしながら全員の配分バランスを整えている。

それだけで管理人達は希望を叶えて、なんとなく最悪の事態は免れているような確信があったはずだが、

昨日の今日である。

予想外な事故が起こり得ると分かった今、事前準備だけでは間に合うものではない。

「昨日のことを踏まえて、……とは言えないですね。」

259は、反省点をあげようとして、口を閉ざした。

一同は神妙な面持ちで頷いたり、項垂れたりしている。

先ほどからペン回しをしていたジョンが、そっと手を止めて言葉を濁らせる。

「そうですね。

技術に通じる管理人がいるのは不幸中の幸いだったとはいえ…

正直、あのようなことは二度と起こらないでほしいものです。」

単なる警戒心で乗り切れるわけではないということは、前日の会議中にも認識していたが、

持ち得る細心の警戒ですべてに対応できるかは、何とも言えなかった。

現にそれらの警戒心をもってしても、突拍子もなく耐性の無い惨状を見せられれば、

一部の者の恐怖心を煽り、ありのままの現実に引きずり降ろされたりするのである。

そもそも、あれは単に不具合による事故だったのだろうか。

そう言えてしまいたくない、疑惑が一同に過る。

「ま、まぁ…またフィルターのことで何かあったら、俺のできることはやらせてくれ。」

アルジャーノンは、視線を卓上に向けたまま、そっと手を上げていた。

この緊張感の高まる状況の中、彼なりに周りを勇気づけたいようにも見える。

「あ、ありがとう…」「頼みますね」

卓の至る所から、安堵とは言い難い不安めいた声が聞こえてきてアルジャーノンは、

なんとも言えない違和感が、胸底から漂ってくるのを、上手く言葉にできずにいた。

*

『管理人の皆さん。こんにちは。出撃のお時間です。本日も安全に訓練へいってらっしゃい!なお、私物の持ち込みは…――――』

マルクトのアナウンスだ。

昨日のことがあって、"安全に訓練"ということばが、違和感と皮肉を持って聞こえてくる。

中央本部チーム上部で、レストは少し険しい表情でモニターを見つめていた。

何かをすでに把握しているように、その目の光景は静かに閉じられ、言葉が紡がれる。

「……ノルマを一気に上げたようだな。669、状況は?」

「解析。…昨日のノルマのおよそ10倍。

クリフォトの異常な反応が検知されました。クリフォト暴走時には、注意して下さい。」

一緒にモニターを確認していた669…ルシフェニアが、プログラム口調で答える。

それを聞き届けたレストは、表情は何も変わらないものの、声にほんの少しの嘲笑を交えた。

「…なるほど。いささか図に乗っているようだな。

669、全部署の連中にも同じく注意喚起してやれ。"飽く迄も自然"に。」

彼女はそう吐き捨てると、通常の訓練をこなすために『女王蜂』の作業に向かった。

否、その風貌は、訓練をこなす"ふり"をし始めたようでもあった。

「了解―――。」

ルシフェニアはそれを見届けると、モニターの前で通達機能に、アームで触れる。

「"―――通達。こちら中央本部669。クリフォトの変動に注意してください。

管理人は常時モニターの監視、本日の配属部署への警戒をより一層強めるとともに、施設全体の監視と支援を推奨します。"」

*

「…少し、奇妙な胸騒ぎがします。」

ルシフェニアの通達を聞き届けて、サイレンがモニターを凝視している。

本日収容施設に配属された時からずっとあった不安が、ルシフェニアの言葉を聞いてより鮮明に感じられた。

ルシフェニアの言葉は、訓練への当たり前の心得を改めてまとめただけのものであったが、

それを今更改めて伝えてくる意図を、サイレンは静かに察する。

緊張と、少しの不快感が自分から湧き上がる。

否、それは本当に自分の感覚だろうか。

外掛けフィルターの下では、彼に付属したミミックの目もまた、不安げな色を映していることを彼らは知らない。

抽出チームの金色の碑文は、僅かな光を放っており、より一層その不安を湧き立てるようであった。

「あ、ああ。確かに、なんか変な感じがするんだよなぁ…。

何が起こるか分からんが、とにかく今日は慎重にいこう。」

アルジャーノンが緊張から額の傷を伝ってきた汗をそっとぬぐいながら呟くのを、サイレンは静かに頷きながら確認する。

なんとなくではあるが、アルジャーノン自身にしか察知でき得ない不信を抱いていることが伝わってくる。

「…と、ところでさ、前々から話してみたかったんだけど、その、サイレンくんのその技術性を見込んで

是非、色々キミにも聞いてみたいことがあるんだけど…いいかな?」

アルジャーノンは少し興奮気味に後頭部をかきながら、サイレンに尋ねる。

予想外の言葉に、サイレンは少し微笑んだらしかった。

「…ええ。私でよろしかったら、喜んで。私もアルジャーノンさんから伺いたいことがあります。

ただ…―――」

サイレンは、ゆっくりモニターに視線を移しながら、続けた。

「今日が無事に終わってから、ゆっくりお話ししましょう。」

*

「"こちらコントロールチーム、ラサです。今からこちらに収容されている雪の女王様に洞察作業を開始します!

クリフォトの暴走が始まりますので、皆さん、よろしくお願いします!"」

ラサの入室の合図と共に、この日初めてのクリフォトの暴走のブザーが鳴り響いた。

本日安全チームに配属されたクルミは、いつも通り猫目がちな目でモニターを見つめて、静かに呟いた。

「……変だわ。あきらかにクリフォトの暴走している部屋が多い…。」

施設全体で、予想数をあきらかに上回った異常までの数のアラートが表示されている。

その数は優に管理人達の数を超えていた。

赤い。

ほとんどの収容室には、アラートの赤い帯が表示され、じりじりと減っていく。

彼女だけではない。この施設にいる管理人のほとんどが、その光景に動揺を隠せない。

本体が冷静に状況を把握しながら口を開いた。

「落ち着け。

ノルマも多い分、エネルギーの消失を極力抑えなければ、途方もない長い一日になるぞ」

「とにかくワタシ、行ってくるの…!」

ミカンはいてもたってもいられずに、背を向けて走り出したのを、本体が引き留めた。

「おい、落ち着けって言ってるだろ。考えなしに順番に回っても全部の作業はできない。」

「そ、そうね!」

クルミはモニターを見遣りながら、呼吸を整える。

この訓練施設では、コア抑制もされていないために暴走の影響をほぼ全室に受けているのだろうか。

更に、それゆえにタイマーのカウントもそれほど長くはない。

しかし、ここで動揺していてはいけない。

「ミカンちゃんはツールの心臓ちゃんを受け取ってから、オオカミくんに作業をお願い!

本体くんは母なるクモちゃんに作業に行って!歌う機械ちゃんはそのままにしておきましょう。

私は下の記録チームのアルリウネちゃんに応援作業に行くわ!」

クルミが矢継ぎ早に確認をするが、ふたりとも落ち着いてそれを聞き届けてすぐさま移動を開始した。

「わかったの!クルミさん、本体、気を付けて…!」

「ああ、了解。急ぐが、慌てずにな。」

クルミも一緒に走り、福祉チームの通路と、エレベーターホールで散開した。

エネルギーの消失を極力避け、リスクと天秤にかけたところ、歌う機械の作業に行くのは危険と断定した。

初日からだが、自分たちのステータスを視覚化したものはない。

記録チームのセピラを抜けて、作業に向かおうとしていた810が、

後ろから走って追いついてきたクルミに気付いて目を丸くした。

「クルミ…!ここまで降りてきちゃってどした?!」

「記録チームの人手が足りなさそうだったから、支援に来たわ!

アルリウネちゃんは私が行くから、810ちゃんはりんごちゃんに抑圧作業をお願い…!」

驚く810を置いてクルミは間髪入れずに応えると、滑るようにして通路に走っていった。

「頼んだ…!」

810はそれを遠くに返事をしながら、白雪姫のりんごの収容室に入った。

そりのルドル・タへ導かれるようにして入室したキャロンは、どういうわけかいつも帰りが遅く

メアリーも今は肉の偶像へ作業に入っている。

彼女たちも懸命にやってくれているのだと思うと、810は更に自身に気合を入れる。

一斉に管理人達が動き出して収容室に入室している今、誰もモニターを確認することができない。

ただ、ひたすらに慌ただしく長い一日が始まったこということだけ、誰もが気付いていた。

*

384が作業を終えて収容室を出た時、それは既に始まっていた。

情報チームの廊下で、高い金属音が鳴り響く。

「726…!」

384が無事に作業を終えて胸を撫でおろしたのもつかの間、そこにはオールアラウンドヘルパーと対峙した726の姿があった。

状況に驚きながらも、震える腕で星の音を振りかざし、慌てて加勢する。

「おお、384~」

726は384の加勢に気付いて、手の覗かない長い袖をふわふわ振っている。

「手振ってる場合じゃ…!」

オールアラウンドヘルパーは、通常であればその通路上にいる対象を敵とみなし、高速回転しながら切りかかってくる。

今は726の腕の力だけで塞き止められている状態だ。

アームの刃がぎりぎりと音を立て時々飛ぶ火花越しに、726は表情を変えずにいつも通りの切れ長の瞳で見上げた。

「何をh手伝いしようかな?何をお手伝いshうかな?」

オールアラウンドヘルパーからは、録音されたらしい音声がノイズ交じりに繰り返し流れている。

「どうして……オールアラウンドヘルパーの収容室にはアラートの表示はなかったはず…」

オールアラウンドヘルパーの「2」まであったカウンターは、今ではどういうわけか0である。

暴走対象にすらなっていないにも関わらず、今は脱走している。

高速回転していた球体は、一度動きを止めて休止モードに入ったところ、726がすばやくダ・カーポを突き立ててとどめをさした。

オールアラウンドヘルパーはナイフのアームを床に突き立てて、立ち上がろうと震えていたが、ばちりという電圧の破裂音とともに床に落ちた。

「…726、大丈夫!?何があったの?」

鎮圧完了を見届けて、呼吸を整えていた384はゆっくり726に尋ねる。

「いや、何があったかは知らねぇけどな。なんか廊下にいたから」

「…なんか廊下にいた…」

あまりの出来事と返答に、384は息を呑んで復唱する。

―――…これは、何かよく分からない事故が起こっているのではないか。

384は冷や汗とともに、嫌な予感がするのをひしひしと感じていた。足取りが重い。

しかし、伝えなくては。管理人達に。

726は恐怖とは無縁そうに、足取りを軽やかにして、セピラの前で384を待っている。

「"こ、こちら情報チーム384です…!

暴走対象に選ばれていないアブノーマリティの脱走を確認、しました。

現在鎮圧は完了しています。…皆さん、小まめにモニターを確認し、警戒態勢でお願いします…"」

少し動揺を含んだような384の声が、施設内に響き渡る。

その声を聞いた施設内は、ほんの少しどよめく。

間もなくして懲戒チームから817の優しくも暗い声が聞こえてきた。

「"お疲れ様です。こちら懲戒チーム817です。

実は私も昨日、彼らがクリフォトの暴走に関わらず、条件を満たさずに脱走している所を見ました…。

カウンターの見落としだと思っていたのですが、そうではない確率の方が高そうですね。

ここからセフィラに不具合を報告することは可能なのでしょうか?"」

懲戒チーム817の声に返答したのは、意外なことにルシフェニアだった。

まるで説明するべき事柄を最初から用意してあるように、自動的だ。

「"通達、中央本部669。

本日の訓練開始時より、セフィラに報告を常時試行。結果、現在に至るまで、連絡は不可能です。

訓練施設内で、セフィラと通信することはエネルギーノルマをクリアさせなければ不可能と推測。

施設から帰還するときに使うエネルギーは、ここで純化したエネルギーの一部を使っています。

――――…推奨、慎重に今日を進めて下さい。"」

「"了解です。ありがとうございます669さん。

とにかく、今日を安全に終わらせるために、落ち着いて速やかに行動することが求められます。

もし困難に遭ったときは、昨日のように皆さんで合流してから打破するようなこともできますから、

ひとつのチームで無理をしすぎないで、すぐに連携をとるようにしましょう"」

817は優し気に言い添えて、通信を切る。

彼女は現在ここに配属されている管理人達を勇気づけようと優し気な言葉を選んでいたが、

ここでノルマが達成できなかった場合、どうなってしまうのか、わずかな戦慄を覚える者も多かった。

「"記録チーム810だよ!817の言う事も大事だし、さっさと今日を終わらせちゃおう!

ってことで、あたしは白雪姫の林檎の部屋に行ってくるからみんな黎明の試練に備えておいて!

すぐに終わらせてくるけど、万が一脱走しても言ってくれればあたしはどこへでも支援にいくよ。

…だから、さ、みんな。無茶すんじゃないよ!"」

810のテンポの速い言葉は、少しずつ真剣さを帯びたものとなって伝わった。

アブノーマリティにも、管理人にも元気に接する彼女から、ほんの少しの焦燥が見え隠れする。

間もなくして、黎明の試練が開始した。

*

「259先輩…!な、なんか変です…!」

コントロールチーム、ラサが緊張の眼差しでモニターを見上げていた。

収容室に続く、通路は左右の二通り、その両手に『理解の果実』が出現している。

隣接する部署の通路には、一体ずつ出現しているので、ズレて出てきたという感じでもないようだ。

「これは、何か物理的なバグでしょうか…?

…とにかく慌てないで、二手に分かれて行きましょう」

「はい…!」

259の落ち着いた言葉にラサはうなずくと、ふたりとも通路へと走り出した。

紫色の臓器のような形をした果実は、短い手足を動かしながらあてどもなく、ゆっくり徘徊していた。

顔も何もうかがえないグロテスクな果実は、くちばしの銃弾を飲み込み、やがてしぼむように止まる。

彼らにとってそれらの鎮圧は厳しいわけではなかったが、明らかに異常が起こり始めていることを自覚した。

「ラサ、大丈夫ですか?」

鎮圧と同時に、259は応援に駆けつけてくれたようだった。心配そうに走ってくる。

「大丈夫です259先輩!こちらも今終わりました。

でも、一体…何が起こってるんでしょう?」

「分かりません…。異変はここだけ起こってるのでしょうか?」

彼女たちは、しばらく停止した理解の果実を凝視していたが、259の言葉に不安げにセピラへと戻った

状況に不信感を抱かずにはいられない。

彼女たちが見つめる画面の中では、試練の鎮圧にせわしなく管理人達が動き回っていた。

「中央本部チームと情報チーム。向こうもどうやら通路分現れているようです。

情報チームは、すでに左右のチームから皆さん応援に駆けつけていますね。

中央本部にいる皆さんも、手慣れているようなので、無事に完了するとは思いますが…」

259がそっと言葉を切りながら、画面を見守る。その瞳は珍しく訝し気だった。

浅瀬色の瞳の奥で、何か怒りのような感情が渦巻いて見える。

無事に完了はすると思えるが、それよりも一体何故このようなことが発生しているのだろうか。

*

レストは、舞うようにして細身のユースティティアの刀身を軽々と振るう。

慣れた手つきで、それこそ果実を叩き切るような、そんな軽い動きだった。

何か文字の浮かんだ果実の腹が発光を始めた直後、それは切りつけられる衝撃に震えながら、くすんで光を失った。

中央本部の両の長い廊下、顔色ひとつ変えずに、彼女はすでに二体目の理解の果実を撃破していた。

セピラ間を通り抜けるだけでも時間のロスに繋がるこの階も、レストの俊敏性では問題にならない。

あっという間に単身でこの階層の試練を完了させていた。

彼女は剣に付着した赤黒いものを、一振りで払い落すと、颯爽と身を翻しルシフェニアの待機しているセピラに戻る。

アブノーマリティの異常な脱走。そして、何か増えた試練のものたち。

ここだけではないというのは、モニター越しに、散らばっている残骸を見れば一目瞭然だった。

しかし彼女はと言うと、そうなることを知らされていたかのように、驚きもせず冷静な眼差しで状況を確認していた。

そっと中央本部下部の方へと視線を向ける。

まだ下の方では、ブランダーが駆け回っており、彼の魔法の弾丸と

もうひとつの魔法の弾丸が上手く調和を保って青い二本の軌道を描いていた。

*

「……」

シャオはブランダーに腕を引かれるままついてきて、それをそっと見守っている。

「ジョン!…無事か?無事だな!」

「はい」

ブランダーは、動きを停めてしぼむ二体目の理解の果実越し、

今しがた鎮圧を終えたジョンに歩み寄って悪戯っぽい笑みを浮かべた。

ブランダーに急にハイタッチを求められる。

彼の微笑みは、無邪気そのもので、ジョンはわずかに警戒した。

そしてすぐ、その警戒が気のせいであると自分に言い聞かせ、仮面越しに微笑む。

そっと静かに上げられたジョンの手に、音を響かせた。

「それにしても、ジョン、お前もなかなかやるなぁ!

上手く軌道が見えたように撃ち抜いてるんだな。すごいな!」

「お褒めに預かり、"光栄"ですね」

「はは、なんだよそれー」

芝居がかったような口調で言われ、ブランダーは思わず吹き出して笑った。

…ジョンの射撃の腕は、おそらく戦闘慣れしているエージェントを凌ぐほどの、

確かなコントロールと計算を持った、極めて無害な"魔弾"であった。

生まれながら、魔弾と共にするブランダーに認められるほどのものである。

しかし、そのブランダーの扱う魔法の弾丸は、もちろん常軌を逸したものだった。

彼が引き金に指を掛けるだけで自在に放たれる青い閃光は、それ自体が意思を持って動くように

ジョンやシャオを避けて繰り返し標的を焼いた。

まさに、"魔弾"と呼ぶにふさわしい。

「…それにしても、左右2体。理解の果実が、部署に1体以上現れる前例はありません。

中央本部とはいえ、上部にもしっかり2体現れているようですね」

ジョンは息をつきながら、状況を確認した。表情は仮面で隠れているものの、どこか不安の色が見て取れる。

ブランダーがシャオの手を引いてセピラに戻りながら、首を傾げた。

「それって異常なのか?」

「ええ」

ジョンは続ける。

「しかし、この異常を確認するために、セフィラに何らかの連絡ができると良いのですが、

残念ながら、その術はないと先ほどルシフェニアさんから説明がありましたね―――」

彼がそう言いかけた時。

"それって異常なのか"と問うブランダーの声が、彼の中で不安材料として過った。

"この異常がむしろ、異常でないとしたら"と。

無論先日『開始の歓声』がふだんより多くも飛び出してきていることを考えれば、仕様なのだろうか。

訓練施設とはいえ、それはどうなのか。しかしそんな説明は、セフィラからはなにもなかった。

今は何を聴かされても納得できそうにない。

*

「あんた、離れてください…!!」

「ひとくち!!ひとくちだけでいいから…!!」

記録チーム、長い通路ではメアリーがキャロンに爪を伸ばしている。

正確には、キャロンが捕まえている理解の果実に爪を向けている。

キャロンの胸の中にある理解の果実は、もそもそと臓器の管にも見える短い脚をうごかしながら、のっそりと這い出ようとしている。

意外と巨大で、彼女はめいいっぱいに捕まえているが、なんというか、乗っかている。

果実と言うからには、興味を引く。

しかし当の理解の果実は、何かを訴えるようにして淡い紫の光を放った。

とりあえず、それはよく分からない匂いがする。

「…!キャロンが襲われてる…!!」

白雪姫の林檎の作業を終えて、収容室から出てきた810が、すぐにユースティティアを手にし、

床を蹴って彼女たちの間に滑るようにして入り込む。

威勢の良い掛け声とともに幾度も深く切り付けられた理解の果実は、間もなく異様な匂いを立てて停止した。

見事にキャロンを避けて裂かれ、発光を止めた果実の上、彼女は狼狽える。

停止したそれは、到底味見ができそうな硬度ではない。

「アアア…」

「ふたりともお疲れ!よく頑張って抑えててくれたね!」

キャロンの嗚咽を後ろに、810は元気よく笑顔でそう言ってのけると、メアリーの頭を今日も撫でまわす。

頭上の810にさせるがままにしながら、メアリーはひとまず息をついてキャロンの小さく震えるさまを見守った。

彼女は未だ、その文字の刻まれたくすんだ腹の上で、顔を突っ伏している。

「…なめ…ひと、なめ……」

理解の果実。その味は、彼女しか知らない。

やがて、黎明の試練は無事完了し、完了結果がエネルギーとなって充填される。

しかし、それもこの日のノルマからすれば、微々たる加算にしかならなかった。

*

「…これは…」

クリフォトの暴走直前までゆっくり作業をしながら待つことにした817は、

『絶望の騎士』に作業に収容室に入ると、一見違った光景に目を奪われた。

テーブルにケーキが置いてある。

それは今朝、自分も頂いたケーキだ。

供物のようにして、どこから用意したのか大輪の花と共に、テーブルを用いて丁寧に捧げられていた。

先ほど祝福を受けて部屋を出て行った555は、本日もウィリーの勘が的中し、絶望の騎士がいたことで大変ご機嫌であったが、

ケーキを自分では食べずに、絶望の騎士に捧げたらしい。

目の前では、黒い涙を流し続け、変わらずに過ごす女性の姿をしたアブノーマリティが佇んでいる。

祝福は与えても、彼女はすでに絶望していて、目の前に捧げられた自分への敬愛の念に気付いていないのかもしれなかった。

817は洞察作業を終える。

部屋を出ようとしたその時だった。

"―――私の騎士に。伝えて下さい"

「…?…貴女…」

817は耳を疑った。

否、耳から聞こえてくるのではない。空気が振動していない。

"―――私の騎士に、届いていないようなのです。騎士に伝えて下さい。"

確かな言語だった。

すすり泣くことはあっても、何も言わないはずの絶望の騎士からの言葉だった。

その言葉の意味に触れることもできないまま、817は息を呑んで耳を傾ける。

それは、信じがたい内容だった。

*

死んだ蝶の葬儀が脱走したのは、つい先ほどのことである。

この日、オールアラウンドヘルパーに次ぐ、クリフォトカウンターと無関係の脱走が起こったのである。

いつだって、なんの問題もない時、シャオはよく、セピラと収容室をふわふわと好きに行き来している。

彼はクリフォト暴走レベルのことはあまりさほど気にしてはいないし、

そんな時は、彼を常に心配しているブランダーが"待とうな"と、

腕を引いてくれるので、シャオは素直に待てるのである。

彼は待つことができるのである。

そう待っていたのだ。

そしたら、自分の"父様"が収容室から抜け出して、歩いていくのが見えたのだから、

シャオは嬉しくなってすぐにその通路へ飛んで行った。

ただそれだけの、当たり前のことだったのだ。

「父様、お散歩…ですか?」

シャオは嬉しそうに、暗い虚空の瞳を輝かせて彼についていく。

彼に死んだ蝶の葬儀の攻撃は、柔らかい感触でしかない。

素肌を撫でていく可愛らしい白蝶でしかなく、全くダメージにはならない。

"また、君ですか。相変わらず私を父様と呼ぶのですね。"

死んだ蝶の葬儀は、冷たく言い放つと、踵を返して行ってしまった。

だがシャオの中では、父様は、父様でなくても、大切な父様なのだ。

シャオはそんな父様の背中を追ってふわりと歩いていく。

大きな棺桶を担いだ長い腕。母親の面影をそこに見ることができる。

父様が人差し指で指示すると、涼やかなティンシャの響きとともに、蝶たちは役目を全うしていく。

優しく命を連れて行くのである。

シャオはそんな姿をそっと見守る。それが父様の役目だと、彼は知っているからだ。

綺麗な状態で、帰らせてあげるのだ。

ここにいては帰れない。

帰りたいところに、ちゃんと帰れるように。

*

「555さんは…あれ?今はいらっしゃらないのですか?」

作業を終えてセピラへ戻り、

555を探していた817は、懲戒チームに555だけでなく1006の姿もない事に気付いた。

「1006さんまで、一体どこに…

あれ…?…死んだ蝶の葬儀と、シャオさん…?」

二人の所在を掴むために、見上げたモニターから、死んだ蝶の葬儀の脱走を発見した。

シャオが側で、白い蝶のようなとても美しく儚そうな表情を浮かべて共に歩いている。

微笑ましい散歩、といったところだが、先程のオールアラウンドヘルパーの脱走と同じ状況なのだろうか。

しかし、シャオが一緒なら、きっと大丈夫だろう、そう確信した彼女は、ほっこりしながら見守りに徹することにした。

画面の中、そこに駆けつけてきたブランダーと、1006の姿を見るまでは。

*

「シャオ…!!」

叫んで走っていったのはブランダーだ。あの時に待たせてしまった。待つように言ってしまった。

もちろん彼の大好きな"父様"が脱走したからには、そんな言いつけを守るはずもないだろう。

ブランダーはシャオと死んだ蝶の葬儀がいる中央本部下部、エリア4を走る。

駆けつけてどうするのか。鎮圧できるのか。

ブランダーは考えられなかった。否、考える必要はない。

シャオも、シャオの"父様"…

…"父さん"も傷付けずに収容室に戻す方法があるはずだと、彼は信じて疑わない。

ティンシャの涼やかな響きと共に、棺桶から飛んでくる白い蝶の群れは、

さながら吹雪のように吹き付けて通り過ぎていく。

美しく、手招きをするように。

それはシャオにとってはなんともないことであった。

その群れは、自分自身の生まれ故郷でもあるからだ。

しかし、その吹き抜ける蝶たちの向かう風下に居たのが、自分のきょうだいだと知ると、彼は戸惑い始めた。

「シャオ…!父さん…!」

蝶たちに埋もれながら叫ぶ、きょうだいのくぐもった声が届く。

彼らの群れの攻撃は、ブランダーにとってもなんてことのない、差し支えないダメージだ。

しかし、この構図はあってはならない対峙である。

シャオの表情は少しずつ戸惑いへと変わり、父様の方へ止めに走る。

白い蝶の群れを浴びながらかいくぐって、蝶の葬儀の元にたどり着いた彼は、その細い長身にしがみついた。

「父様…」

"言ったはずです。私は君の父親などではない。少なくともここでは。"

死んだ蝶の葬儀が冷たく言い放つと、胸の中央から伸びている細い腕を向けその指先を、彼の額に近付けた。

すぐそばに着けられた人差し指は、とてもひんやりしている。

シャオにとってそれは懐かしくも、悲しい感触だった。

彼にとって父親の攻撃は無効だが、それよりも、冷たく言い放たれる言葉が、

ブランダーを平気で攻撃した姿を見せられた後で、ひどく苦しく胸に刺さる。

「どいてろ…」

唐突にシャオの背後から押し殺したような声が降ってくる。

そっと振り向くと、そこには薙刀を向けた1006がいた。隣の懲戒チームから鎮圧に来たらしい。

彼も薙刀の刃先を死んだ蝶の葬儀に向けたまま睨みつけ、ためらわない。

シャオはそれでも、その場をどく気は全くなかった。

「だめですっ…父様……お願いです!1006さん……

父様は父様なのです…。しゃおの父様なのです……どうしても、というのなら…」

虚空色の瞳から、涙が溢れそうなほど懇願するシャオは、そっと両手に『崇高な誓い』を握った。

「……しゃおが"父様"を守るです…」

この状況で"父様"を守れるのは自分だけだとシャオは気付く。

何しろ1006が相手では、HEクラスの"父様"が敵うわけがない。

側で聞いていたブランダーはじっとしているわけにはいかなかった。

「…おい待て…!!駄目だ!!こんなの、駄目だ…!なんの冗談だよ…!

1006!……シャオ…シャオ…!どうしてこんなことになるんだよ!!」

駆けつけたブランダーはシャオと1006の間に入り、ちょうどシャオを庇うように立ちはだかった。

1006はため息に近い深呼吸をして、ブランダーを見つめると、冷静に伝えた。

「…二人とも、どきなさい。」

「どかない」

「…どけ」

「どかないったら!…どくもんか…!」

大人が子供を叱るように静かな声は、次第に殺気立ったものへと変わっていく。

「脱走したアブノーマリティは、一度潰すしか方法はない。邪魔をするなら帰れ。

…よく見ろ。今にもこいつはシャオを殺る気だ。ここで私情を挟んでる余地はない。

そうでないなら、誰がそいつを守れるって言えるんだよ、この状況で。」

「…誰であったとしても…シャオを傷付けたら…ボクが許さない。許さないんだからな!!」

絞り出すような震えた声で叫び、ブランダーは腕を広げたまま微動だにしない。

仲間と戦いたくない。

ブランダーからそんな気持ちが強く滲み出ているにしても、その気持ちが通じるような状況か、そんなことを考える余力はなかった。

考えるよりも先に、きょうだいであるシャオの身と心を守ろうと身体が動いた。

もしも、死んだ蝶の葬儀…ここの"父さん"の発言がシャオを傷付けたと知ったなら、

それもブランダーは絶対に許さないだろう。

1006が相手では、HEクラスの『死んだ蝶の葬儀』は、秒殺されてしまう。

今ここでは、その各々の目的が本能のように絡み合い、誰もが誰もを守ろうとする流れにある。

「……お願いなのです…1006さん…父様は、父様なのです……」

シャオのもう一度懇願する言葉を切り目に、しばらくの沈黙が続く。

あろうことか、死んだ蝶の葬儀までもがその光景に唖然としていた。

「……」

死んだ蝶の葬儀も、1006の殺気や戦闘力の高さを察知していた。

それすらも省みずに命を張って、シャオが、自分を守っている。

ブランダーに至っては、武器も持たずに捨て身でここにいる三人を守ろうとしている。

"父様"とは。

"父様"とは、彼らにとってそんなにも大事な、命を賭してまで守るべき存在なのか。

「……ッ」

沈黙を破ったのは1006の舌打ちだった。

彼は明らかに不機嫌な顔で、睨んでいた眼差しを逸らさせると、薙刀の矛先を下ろし、

小さい声で吐き捨てた。

「…、そいつがエネルギー生産を妨害したら、片付ける。」

「…あ……

…ありがとうです……!」

シャオが小さな息を漏らすような声で叫んだ。

ブランダーも驚いた顔でその二人を見ながら、胸を撫でおろした。

「よかった…よかったです、父様…。ご無事です…」

その虚空の瞳には、偽りのない安堵が見えた。

自分は父親ではない。

それなのに。

"―――…何ですか、これは。"

嘆息も嘲笑もない、無感情なつぶやきだった。ただまっさらな、少し驚きを含んだことばで。

「……!!

…これは一体何が?…っ!」

作業をしていたジョンは、セピラに戻り、戦意がすっかり喪失した死んだ蝶の葬儀と、それにすがりつくシャオとすれ違って肩を震わせた。

一歩引いたところで背が壁にぶつかり、危うく転びかける。

自分は何を見せられているんだろうか。

彼がシャオが一緒にいるところを見て考慮したのか、単に恐怖からなのか、ジョンが鎮圧行動をとらなかったことに、ブランダーはそっと微笑む。

*

心配そうに見守っていた817は、事なきを得たことにひとまず安心した。

「お疲れ様です1006さん」

「…」

懲戒チームセピラに戻ってきた1006に、817はあたたかい言葉をかけた。

1006は無言で、ため息に近い吐息で返事を返す。

「それにしても、追撃しないで引き下がって下さったということは、

1006さん、本当は優しいんですよね」

817がモニターから少し離れ、壁にもたれかかっている1006の顔を微笑みながら覗き込む。

(…優しい…?違うな)

彼は、817の微笑みから目をそらす。

普段の彼であれば、容赦なく蹂躙できた。躊躇いなく仕留めたかった。

あのきょうだいたちがどれだけ庇おうとしても許す気なんて無かった。

追撃―――するべきである。

それができなかったのは。

(親か…)

心の中でそう言葉にする前に、彼はすぐに気持ちを切り替えた。

理解したくない。理解できてしまえそうだ。理解できるはずがない。

そんな葛藤を振り払って。

その時、懲戒チームに555が戻ってきた。

彼は、祝福を受けているため、アブノーマリティへ作業はできないはずである。

それにも関わらず、どこに行っていたのだろうか。

「あ!555さんも、お帰りなさい。あの少しお話よろし――――」

「――頼みがある」

817が駆け寄ってきた声を遮って、555はそっと手元のものを差し出してきた。

手元は少し震えており、苦痛に歪んだ口元が見える。

「……どうなさったんですか?」

「……私としたことが、絶望ちゃんにお茶を持っていくのを忘れたんだよ。

一日一回しか入室できないって言うのに……。コレ、絶望ちゃんにあげて…頼む…よ……急を要する……」

555が迫真にティーセットが乗せられたトレーを差し出してきたので、817は優しく頷きながら受け取った。

どうやら先ほど少し席を外していたのは、収容施設内の給湯室へ行ってきたからのようだ。

「分かりました。少し待っててください」

817は、安心した555に微笑みながら、トレーを運んだ。

アブノーマリティへ愛着の感情に、817は少し嬉しさを感じる。

*

「…ど、どうなってるんだろう…」

教育チーム、皿面が不安に震える声を宙に投げかけながら、モニターを見上げる。

先ほどの、シャオと死んだ蝶の葬儀の一部始終見ていた時は、"ま、まあ親子だもんね…"と、怖がりながらも見守りに徹していたが、それとは別に状況を見据える。

クリフォトカウンターがまるであてにならない。

皿面はこの日、ルシフェニアの警告通り教育チームだけでなく施設全体を見渡していたが、どこにも脱走のトリガーは何も見受けられなかった。

先程のことといい、今回のことといい、…そして試練の異常といい、何かおかしなことが起こり始めているのは確かである。

「そうだね。この状況は、訓練とは言い難い、それとも…

もうすでに訓練ではなくなっているってことかな?」

ウィリーの言葉に、皿面は肩を震わせた。

いつも的確な観察力でものを言い当ててきた彼の言葉だ。信じられないわけがない。

「…く、訓練ではなくなってるって…そもそも、この状況下でセフィラたちは、どうしてるんだろう?

ここからセフィラに連絡ができないなんて…」

彼らと一緒にモニターを確認していた521が頷く。

「そう、訓練であるのなら、何か中断や説明を乞うくらいの非常口くらい残してあるはずが、それすらもない。

つまり、そういうことだな。」

「え、えぇ……」

この状況で521は相変わらず不敵な笑みを浮かべ、ウィリーも笑顔である。

不安が一層強まって、皿面は困惑した。

「まあ、ちょっとくらい、彼らが歩き回るかもしれないってだけだろう。」

521は、そう呟くとさらっと通達機能に手を触れた。

「"こちら、教育チーム521、今から大鳥に作業する。クリフォトの暴走に注意してくれ"」

緊張感をある程度保ちつつ、彼らの疑問も宙に浮かんだまま、次のレベルに移行するブザーが鳴り響く。

先ほどと同様、クリフォト暴走が異常性を見せ、アラートのタイマーが各部屋に表示される。

「む、紫の白昼……」

皿面は、自分の配属された部署の暴走対象よりも先に、次の試練の色を目にして、息を呑んだ。

よりによって、即死性のあるもの、つまり、どう効率よく動いたとしても、オフィサー達が犠牲になり、

『大鳥』や『笑う死体の山』、そして『赤頭巾の傭兵』の脱走を促す可能性のあるものがきた。

大鳥と死体の山は教育チームに、赤頭巾の傭兵は安全チームに収容されている。

次の段階で上層部に危険が及ぶことは予想がつく。

*

「ずっと遠くから来たかんりにんさん。また会いに来てくれてうれしい…」

アラートを確認した384は、再びレティシアの作業に入っていた。

先ほど一度入室した時、作業結果を最高の状態に保つことができたおかげで、

レティシアは恥ずかしがってプレゼントを渡しそびれていた。

放っておいてもこの際危険性はないが、できるだけエネルギーの消失も避けたいところである。

384は恐怖に耐えながらも、今回も作業結果を最高の状態にすることを目指して入室した。

この緊張感さえ保って慎重に行えば、またプレゼントを渡しそびれてくれるはずだ。

レティシアが384を"ずっと遠くから来たかんりにんさん"と呼ぶのは、本日初めて会った時、

レティシアが遠いところから来たと自己紹介するので、彼自身もずっと遠くから来ていると伝えたからだ。

恥ずかしさに、文字通り視点を合わせられない少女を見ると複雑な気持ちだ。

違和感は確かにあるが、それはおめかしした少女の姿をしている。彼女自身は、それほど危険な存在ではない。

―――今回は、情報チームのアラートは全て作動し、全部屋が暴走対象となっていた。

彼はとりあえずツールアブノーマリティである『3月27日のシェルター』に一瞬身を入れてから、ここに入った。

726には頼んで『オールアラウンドヘルパー』の作業に行ってもらっている。

『銀河の子』はかえって他のアブノーマリティの世話に行くことが混乱を招き、大変危険であると判断した。

この日の訓練は、明らかに異常事態だ。

そういえば、外側で見ているはずのセフィラは、何故何も言わないのだろうか。

マルクトのアナウンスが最初で最後だ。

いや、あれはもしかするとこの施設だけ取り入れた録音のボイスなのだろうか。

エネルギーの純化まで、あと半分。それまでには、夕暮れを完了させないといけない見込みだ。

いずれにしても、とても長い一日になる。

384は、この日を終えたら必ずセフィラに説明を求めよう、そう思っていた。

「とおくのかんりにんさん、なんだか元気なさそう…どうしたの?」

突然少女の声が再開したので、384は冷や汗と共に我に返った。

「あ!ごご、ごめんね!なんでもないよ…!」

気付けば自分の胸元にすりよるようにして近付いて来ていた少女の顔は、

やはり我々の知っている少女の概念と遠くかけ離れている。

「そうだ!とおくのかんりにんさん!

私はみんなにプレゼントをあげてるの!きっと元気になってくれるよね!」

「…!しまっ――――――」

384が遠慮しようとしたのも間に合わず、少女『レティシア』は、無邪気に、

さながら投げキッスをするように、ハートを投げてきた。

浮遊するようにして胸に飛び込んできたそれを、頬を紅潮させてめいいっぱいに微笑む少女を目の前に、弾き返すわけにもいかず。

「わ、わあありがとう…!」

彼はとりあえず、困った気持ちをひた隠しにしながら、作り笑顔で答えて収容室を後にした。

(ど、どうしよう…これ…。

わ…静電気みたいにくっついてくる…)

収容室を出てから、そのプレゼントを見て、ただ恐怖した。

脚が震えている。ここに込められたもの、『友達』はまごうことなき人を殺せるものだ。

一見ぎこちない動きをする少女に見えるこのアブノーマリティの、一番の危険性はこの贈り物なのだ。

油断した。

なんにしても、これでは『レティシア』以外の収容室にはいけなくなってしまった。

こんな異常事態が立て続けに起こる日に、作業を行える収容室が限定されてしまうのは不利だ。

「おっ?良いの貰ってきたな。女の子からかー??」

「何も言わないで…」

726がからかうように笑ってくるのを、384は震えながら落胆した背中で受け止めた。

*

「"皆様へ。こちらは記録チーム配属のサイレンです。次に起こる紫の白昼『愛をください』の開始に備え、影響がない下層部より試練の起因を作ります。

皆様は速やかにセピラルームから退出して通路で待機してください。

石碑が出現しないと思われる懲戒チームと福祉チームの管理人は、支援が速やかに行えるように備えて下さい。 繰り返します…―――"」

サイレンの通達が、3度ほど繰り返される。

管理人達はそれに従って、それぞれの場所に移動するが、やはりオフィサー達は反応がない。

サイレンが言った"皆様"は、オフィサー達も含んでいるつもりだったが、仕方ないらしい。

彼らがこれによって犠牲になってしまうことを、サイレンは少し抵抗を感じながら息とともに飲み込む。

モニターを常に確認し、全員がセピラルームにいないことを確認すると、一呼吸おいてアルジャーノンにサインを送った。

アルジャーノンは、ぐっと頷くとマッチガールへと作業を開始する。

サイレンは、手元に『対価』を出現させると、モニターを確認しながら待機し始める。

開始後、自分もすぐに支援にかけつけるためだ。

一同の支援準備は万全のようだ。

どこに試練が降ろうと、『大鳥』『笑う死体の山』『赤ずきんの傭兵』の収容室前にも数名の管理人達が待機している。

その時、墜落音とともに、地が大きく揺れ、白昼の試練が開始された。

しかし、それと同時に、目を疑うような状況が広がりつつあった。

*

白昼の試練が開始したその時だった。

「な、何…!?何が起こったの…?」

クルミが辺りを見渡す。

福祉チーム配属であった彼女たちが待機していたのは、上層部、安全チームの上の通路であった。

赤頭巾の傭兵が収容されているということもあって、彼女の脱走を危惧した彼らはここに待機していたのである。

安全チームの緑色の通路は、徐々にぬるくなり、

虹色の水がゆっくりと通路を満たし始めた。

「おい、一度この通路を出るぞ…!!体制を立て直す…!!」

本体が叫ぶ。

何が起こったと言うのか。動揺は隠せないものの、なんとか冷静を保つ。

白昼の試練が始まったはずなのに、同時に無関係であるはずの『夢見る流れ』が、脱走している。

身体が重い。

夢見る流れが現れる廊下には、必ず水中散歩させられているような抵抗がある。

呼吸もでき、虹色に曇る心地よい空間の中を、掻き分けるようにして、移動する。

突如、目的のドアを塞ぐ巨体が遠くに現れた。

サメ。夢見る流れだった。

「くそ…!反対側のエレベーターホールだ!!駆け込め!!」

水中のように身は重いが、この速度なら夢見る流れの突進までに通路から抜けるのも間に合うだろう。

しかし、夢見る流れが通り過ぎたならば、次にどこに現れるか、分からない。

他の誰かに危害が加わるかもしれない。

特に『大鳥』『笑う死体の山』の脱走に備えている管理人たちは、まだ通路に立っているはずだ。

(ここで逃げちゃったら…)

ミカンは、ふと、そう過った。

今、この状況下で戦わずに避難するべきだろうか?

振り返れば、そこには目を回しながら助走をつける、苦しそうな夢見る流れがいた。

彼女は、急にエレベーターホールへ向かう足を止めた。

「…なッ…!」

刹那、本体は強い力で突き飛ばされる。

「クルミさんと逃げて、本体」

虹色の水圧から押し出され、彼がすぐに瞼を開いたとき、閉まりゆくエレベーターのドアが見えた。

その隙間から。

ひとり未だ通路に立ったままのミカンが見え、そこに突っ込んでくる、夢見る流れの巨体を見た。

「ミカンちゃん…!?」

「ば…馬鹿…!!」

本体は、閉じられたエレベーターのドアにしがみつき、開ボタンを連打する。

「落ち着いて!本体くん!もう開ボタンは押してあるわ!!」

実際、すぐに開いた扉だが、彼らにとってはすごく時間がかかったようにも思えた。

「…くそッ!」

本体が声にならない声と共に飛び出すと、そこにはミカンと、夢見る流れの巨体がぐったりと倒れていた。

どちらの血液か分からないくらい、おびただしい量の赤が空間を染めている。

「おい!おい贋作…!聞こえるか!おい…しっかりしろ…!!」

彼は、駆け寄ってミカンの身体を抱き起すと、乱暴にゆすった。

「…うんー…」

その寝息のような返事を聞いて、本体は内心安堵する。

「…」

「本体くん!ミカンちゃんを運んでエレベーターで回復を待って…!避難しながら回復ができるはずよ…!

私は安全チームの子に応援を頼みに行ってくるわ…!この後すぐ赤ずきんちゃんが脱走するかもしれない…!」

クルミが驚いて慌てたまま、指示だけは冷静に行っている。

「わ、わかった…」

走っていくクルミを見送りながら本体は、ミカンに肩を貸しながらエレベーターへと駆け込んだ。

目的であった『赤ずきんの傭兵』脱走に備えることもできないまま、

謎の理由で脱走し始めた『夢見る流れ』を、鎮圧できたのは安堵するべきことなのだろうか。

今はただ、いつも無茶をするミカンが目を覚ますのを待つばかりだった。

*

「是、これごときでは届くまい」

安全チーム、キャロルは落下してきた巨大なモノリスを弄ぶようにして、切り付けている。

否、殴りつけているような印象を受けた。

キャロルの指示で、一拍置いて入室してきた333とソーニャは、安全チームのオフィサーがまだ生きていることに驚いた。

『いっくよー!』

333が名誉の羽を操り、黒い触手を焼く。その光は、碑文よりずっと眩しく輝いた。

ソーニャは後方から崇高な誓いで発砲していたが、わずかに蝶が飛び回るくらいで、あっという間に石板は力なく停止した。

「すごい速さで無事に完了しましたね。

それにしても、オフィサーがみんな無事だなんて、キャロルさん、何かなさいましたか?」

歩み寄ってきたソーニャに、キャロルは首を左右にふる。

「否、私は落ちてきたモノリスが、地に着く前にほんの少し打ち返しただけだが…」

「……うちかえ…?」

彼女の返答に、注意深くモノリスの下部を見てみると、大きく割れた床に埋もれた下の方に、随分亀裂が入っていた。

同じエリアで地に足を付けている者は、その衝撃で無慈悲なダメージを喰らわされる。

まさかその衝撃を単身で打ち返すことによって、緩和させたと言うのか。

『おー!面白そう!でもきゃろるは、腕とかへいき?』

333が目を輝かせ優しく駆け寄って腕に触れてくるのを、彼女は笑みを浮かべて迎える。

「是、すこし振動で震えるくらいで何ともない。心配は無用だ。」

身長差ゆえ長身のキャロルは腕の側にある333の頭を撫でるが、撫でられた333はこども扱いされた気がして、少し真顔で固まった。

その時、クルミがセピラに駆けつけた。

「みんな!大変よ!」

「クルミさん?」『くるみ!』

「応、どうした」

「ちょっと上の通路で待機してもらっていいかしら…!…ってあら?

死体の山ちゃんしか脱走していない…?」

クルミが呼吸を整えながら、安全チームのモニターを確認する。

赤頭巾の傭兵のクリフォトカウンターはぎりぎり1に留まっている。

「クルミさん、ミカンさんと本体さんは一緒では…」

「ミカンちゃんが大変なの…!三人ともちょっと来て!」

ソーニャの言葉に、クルミはすぐさまキャロルと333の腕を引いてエレベーターへと向かう。

キャロルは、なんとか目を覚ましたミカンを抱きかかえて、福祉チームへと運んだ。

*

教育チームの通路で笑う死体の山と対峙していたのは、521と懲戒チームから駆けつけた1006だ。

セピラでは現在ウィリーと、同じく支援に駆けつけた817と555が皿面を守りながら巨大なモノリスと対峙している。

笑う死体の山は、まだ第一形態であり、戦闘慣れしたふたりに挟まれ、ALEPHと言えども勝ちは目に見えていた。

「俺が仕留める!」

1006は昨日、とどめを持って行かれたことに、大変不満を持っているらしい。

共闘している521が見えているのか、見えていないのか、その鋭いまなざしは闘魂に燃えている。

それに気付いた521は、少しだけ寂し気に微笑んで、すばやく突進してくる黒い巨体を哀れんだ。

その大きく血濡れた歯が、彼の細い体に辿り着く前に、動きが止まった。

「キミは運が悪かったね。さあ、戻ろう」

521のほのかなつぶやきが零れる先、笑う死体の山は巨体をぐったり横たわらせた。

1006は、すっと薙刀の刃を抜く。大きな手ごたえを持って、一仕事を終えた。しかしそれだけではなんとなく不満がある。

ゆっくりリスポーンされていくアブノーマリティへ哀れみを向けている521に背を向ける。

どこか似た者同士である彼らだが、大きく違っている。

試練の完了とともに、1006はそっと懲戒チームへと戻った。

「皆さん、無事ですか?」

教育チームのセピラ、紫の白昼の試練を完了させて、

817は主に、縮こまっている皿面を心配するように声を掛けた。

「だ、だいじょうぶ…多分」

彼は、少し震えながらモニターを確認した。大鳥は脱走していない。

オフィサーの死者は、大鳥を脱走させるには至らず、ぎりぎりに留まったらしい。

ひとまず山場は超えたようだと、一息つく。

「ウィリー、お前飛び道具の意味」

555は、少し不思議そうに笑う。ライフル銃であるラエティティアを持っているにも関わらず、

ウィリーは頑なに前衛に徹している。

「ふふ、その方が効率的だからね。」

「あまり無茶しないでくださいね。ウィリーさんも、555さんも。」

817のことばに、ウィリーは笑顔で応え、555は「はいはい…」と軽い相槌を打っている。

「1006さんは、先に戻っているようですね。555さん、行きましょう」

817はウィリーと皿面に会釈すると、退屈そうな555を連れて懲戒チームへと歩みを進めた。

「―――…555さん、先ほどあなたに聞きたいことがあったのですが」

教育チームのセピラを抜けて、817は555に口を開いた。

「おお、そうだった。絶望ちゃんにお茶を運んでもらう時、何か言いかけてたな、あんた。」

彼女の言葉を聞いて、彼は気楽にあしらいそうな雰囲気で聞き返してきた。

「…555さん、彼女からの言葉を聞いていますか?」

「…は?」

817の言葉に、555は拍子抜けする。

「彼女、ずっとあなたに何か伝えているはずです…それをみんなに伝えるようにとも。」

「………」

しばらくの沈黙。

555は冷たく吐き捨てた。

「……嫌や。なんで言わなあかんの?

いくらわいの大好きな絶望ちゃんの言葉でも、伝えられることとそうじゃないことはあるわ。

そもそも、私になんか利益がある?」

「…555さん…」

背を向けた555に、817は押し殺すような声で言葉を紡ぐ。

彼の見ていない彼女の表情は、眼鏡越しに憂いを帯びている。

「…一日、一度しか入れない収容室。寂しいですよね。お気持ちはよく分かります。」

「あんたに何がわかんの…そんなのが問題やあらへん」

「私は、彼女の言葉を聞いてきました。ここの絶望の騎士も、あなたを心配していますし、信頼しています。

私にも、大切なアブノーマリティが居ます。あのお方は、施設内に呼びかける力を持っていますが、

絶望の騎士、彼女は違います。あなたを通してでしかこの施設を見ることができないんです」

「………」

「…強制はしません。しかし、ご決断を。

そうでないのなら、私が騎士であるあなたに代わって、皆さんに伝えますが、よろしいですか?」

555は817の言葉に少しずつ、落胆していく。

彼は間違いなく絶望の騎士からのメッセージを受け取っていた。

しかし、その実行があまりにも彼には難しく、それを踏みとどまっていたのだ。

「…ケーキ」

555は依然として背を向けたまま、小さな声で問いかける。

「絶望ちゃん、ケーキ、食べてくれてた…?

お茶、届けてくれてたよね?」

817はその純粋な質問に口ごもる。

何しろ、絶望の騎士はそのケーキに一口も手をつけていないようだったからだ。

というより、食事の仕方を忘れてしまっているようだった。

お茶を届けた時も、何も変わっていない。

817は一瞬迷ってから、ありのままの真実を話すことにした。

「…彼女は、ケーキを口にしていません。ですが、あなたのくれたものに感謝はしていました。…本当です。」

「そっか……

……分かったわ。

皆に言う。でも、今じゃないと思う。伝えるってことは約束する。でもタイミングくらいは私に選ばせて」

555は817の方にようやく振り返ると、ため息交じりにそう伝えた。

「555さん…」

やがて懲戒チームに差し掛かると、555は絶望の騎士の収容室の扉の前で、忠誠を誓う騎士の形をとって、しばらく深呼吸した。

*

「"こちらうっふ、こちゃキャロンじゃ。今からルドルタにラストハグに行かせてもらうのぉ。

ぐhhっふ、お前さんたちお疲れ様じゃ、次の試練でラストのはずじゃ。最後まで、気を抜かないようにのお…"」

キャロンのご機嫌そうな声の後ろから、メアリーの「あんた落ち着いてください」と聞こえてくる。

ほどなくして、本日最後と思われる青緑の夕暮れの試練が始まった。

青緑の夕暮れ『届かねばならぬ場所』。

「先輩…また…!!」

試練開始を告げる警笛に、ラサが愕然としながらモニターを見上げている。

先ほど、理解の果実がこの部門に二体現れた時から、その異常性は覚悟していたものの、

まさか、左右上下の廊下それぞれに一機ずつ出現するとは、思っていなかった。

合計4機を相手に、ふたりだと少し時間はかかるかもしれない。

259が息を呑んで、天国を握る。

「…生成前に全て片付けることは難しいかもしれませんね。ここは、手分けせずにひとつずつ一緒に行きましょう。

ラサは私の後ろから前に出ないようにしていてください。」

彼女たちがまず向かったのは、左上の廊下に位置する場所だった。

259がまずここを選んだのは、ここさえ開ければ、下の階にラサを逃がすことができると踏んだからだ。

唯一退路になり得る通路だ。

他の部門に居る管理人達と合流できれば、収束も早まるだろう。

『届かねばならぬ場所』の充電はもう始まっている。

熱と音が高さを極め、259の猫の耳のような髪が、静電気に震える。

「いざとなったら、ラサ、あなたは私を盾にして下さい。退路くらいは私が開きます!」

「259先輩…何言ってるんですか…!あたしはそんなこと絶対できません…!!」

ラサはくちばしの弾丸をいくつも打ち込みながら叫んだ。

昨日といい、今日といい、この事態は。

自分たちをまるで、本気で殺しにかかっているようにしか見えない。

やがて機械の生成が完了すると、そのハッチが開き、中から『理解プロセス』『疑問』の錆色の軍勢が押し出してきた。

扉を壊して追加の生成を阻止したのはそれと同時だ。

ラサはすぐにその一体一体を確実に狙い撃つ。

259は鉄の焦げる匂いが鼻の奥に引っかかりながらも、弾丸の中、凶器の腕を受け流す。

軽やかに天国を振りかざし、舞うように貫く。

そのすべてを壊し尽くすのは、簡単ではないが、そう時間はかからなかった。

ようやく火花を散らして、機械たちは停止した。

「先輩…!ご無事ですか…!?

…!!259先輩…!!!!」

未だに火花を上げて、崩れ落ちる鉄くずの瓦礫に、259が座り込んでいる。

明らかなる致命傷だ。ラサはすぐに駆け寄る。

コントロールチーム、『届かねばならぬ場所』はまだ、三機も残っているために、回復促進ガスの注入は制限されている。

これでは、すぐに復帰もできない。

「うう…ん、私は平気です、よ」

ラサがそっと259の肩に触れると、彼はゆっくり瞼を開いて微笑んだ。

259の身体には被弾した跡が沢山あった。これで無事なはずがない。

軽やかに動き、被弾を最小限に抑えても、あれだけの数を相手にして引き付けていたのだ。無理もないだろう。

理解プロセスは、前衛に立ったものから攻撃を大きく喰らう。

彼が前に立ち塞がったことで、流れ弾は一切なく、庇われたラサは無傷で済んだ。

しかし、ラサは259の身に違和感をもった。

彼はこれだけの致命傷でありながら、全く血が流れていない。

フィルターでも間違いなく、出血が映るはずだ。

そんな違和感をよそに、259はそっとラサの気遣いに感謝しながら立ち上がる。

「せ、先輩…?」

「259は平気ですよ!ラサも無事でよかった…。

ひとつ完了ですね。次に行けますか?」

259が振り向いて見せると、先ほどまでの被弾は跡形もなく治っていた。

現在、コントロールチームの回復促進ガスの注入は制限されているはず。

そんなに早く回復できただろうか。

しばらく驚いていたラサだったが、「よ、よかった…」と安堵する。

『にぃごぉきゅう!!らさ!!助けに来たぞ!!』

「お二人とも、ご無事ですか?」

333だ。キャロルと、ソーニャも一緒だ。

側の安全チームから駆けつけてくれたらしい。

259がぱぁっと微笑む。

「ありがとうございます。5人一緒に向かえば、心強いですね。」

「あ、ありがとうございます…!」

*

教育チーム、橙色の通路に、暗い錆色の軍勢が押し寄せてくる。

『届かねばならぬ場所』の破壊は終えたものの、同時に産出された錆色の軍勢はゆっくりとした速度ですり寄ってくる。

ウィリーは自らゼロ距離でラエティティアで真っ向から対峙している所、

もう一つの通路に出現した一機の撃破を終えた521が、すぐさま駆けつけて間に入った。

否、ウィリーがダメージによろけているところを、割り込んで、理解プロセスをミミックで叩き切った。

521は、理解プロセスの回転する刃やガトリング発砲がこれ以上彼らに当たらないように、自らのE.G.Oを盾に凌ぎ、

錆色の軍勢たちは次々に崩れ落ちていく。

「ねえウィリーさん。キミ、ちょっと前に出すぎかな。もう少し下がって攻撃した方がいい」

錆色の残骸が崩れ落ちた床に、521はゆっくりミミックを突き立てて振り返る。

ウィリーは、先ほどと同様、前衛に徹していた。相手の注意を引きつけ続け、ダメージ被りすぎたらしい。

しかし、その状態とは裏腹に、彼はいつも通りの穏やかな笑みを浮かべている。

「いや、なんだか癖でね。

前方で相手の注意を引き付けていれば、

自他共に攻撃の軌道も読みやすいんだ」

確かに彼の行動のおかげで早く片付いたものの、521が庇っていなければ、恐らく数秒後に倒れていただろう。

「…そうは言っても、ね」

521はそう言いかけると、彼のその背後に目をやった。

「ご、ごめんねぇ…ウィリーくん……

キミにばかりそんな無茶をさせてしまって……」

そこには皿面が震えて謝りながら歩み寄る姿があった。

「ウィリーさんがどうしたいのかは、ともかく、だ。

あまり、周りに精神的ショックは与えない方が良い。」

「そう、だね…」

自分以外の状況をやっと確認した彼は無理を自覚する。

時に人は、自らが傷付くより、誰かが傷付く様を見る方が痛みを感じるケースがある。

それのためかもしれない。

ウィリーは、いつもの微笑みに、少しだけ申し訳なさを含み、皿面に無事を伝えた。

*

「ほいさー!!」

アルジャーノンは掛け声とともに、案山子の収穫祭で鉄塊を掻きだす。

サイレンは釣鐘状のハンマーのかたちをした『対価』に持ち替えると、それらを追撃した。

鐘の音が響き渡る。

抽出チームの薄暗い廊下の片隅から、赤く光るライトに叩きつけると、奥への道が開かれる。

大きな音を立てて散りばめられる鉄くずを分け入って、生成機械の破壊し、あっという間に稼働を停止させた。

廊下が長いために、生成を許してしまったものの、一機しか現れていないこともあって、それは問題にならない速さで破壊された。

「アルジャーノンさん、流石です」

サイレンの言葉に、アルジャーノンは後頭部を掻いて、照れくさそうにしている。

「い、いや、キミのおかげだよ…

…!!サイレンくん!うしろ…!」

突然サイレンの後ろから降りかかってきたのは、『疑問』の残党だ。

完全に停止させたと思っていたそれは、歪んだ頭を持ちながら、変形した足と錆の槍で襲い掛かってきた。

アルジャーノンの声で気付いたサイレンは、すぐさまE.G.Oを【規制済み】に持ち帰るとその脇を狙って破壊した。

鉄が床を打つ大きな音を響かせながら、それすら大きく撓む。

「…助かりました。ありがとうございます。」

サイレンが、アルジャーノンに会釈していると、ふとその背後にあるものに気付いた。

あまりにも暗くて気にしなかったが、セピラの反対方向、突き当りにあるのは壁ではない。

金色に発光するの碑文が途切れている一角だ。

「ところで、アルジャーノンさん」

「ん?どうかしたのか?」

暗闇に紛れて見える。

扉。

「ここ、扉がありますね。」

サイレンは崩れ落ちた鉄の残骸を踏みよけながら、おもむろに歩みを進めて、それに触れると確かにそれは扉だった。

訓練施設…ここにあっていいはずの無いものだ。

「…え、え?あ、扉…!?

な、なんでこんなところに……」

扉がここにあっていいはずはない。

この向こうは一体…―――

【NOPE】。

そう聞こえたのは、この扉に鍵が掛かっている事に気付く、直前のことだ。

貰ったばかりのミミックの欠片がそう告げているようだ。

謎の危機感を警告している。

「ど、どうかしたのかい?」

「……いえ。鍵が掛かっているようですね」

「そ、そうか……」

サイレンの冷静で穏やかな声に、アルジャーノンは拍子抜けする。

気になるには、気になるが、むしろここで開かなかったことで、二人は何故だか少し安堵していた。

一呼吸置いたアルジャーノンは、扉からサイレンに横目に視点を移して問いかける。

「…サイレンくん、どうする…?」

サイレンはそっと表情の見えない顔の口元に、人差し指を当て、秘密のジェスチャーをした。

*

「726…!!次に行くよ…!!」

「りょーかい!」

情報チームの四つもあるの通路、『届かねばならぬ場所』の二つ目を撃破して、ふたりは次の通路に走る。

二人で4機を排出前に撃破するのは、難しい。

「…!!」

384が引き返した先、そこには理解プロセスが鉄のぶつかる音を響かせて進行してきていた。

恐怖に呼吸が止まる。

標的を発見した錆色の巨体は、こちらにガトリング砲を掲げる。

その時、弾けるような金属音が響き渡った。

音の元は、726のダ・カーポからだ。

いつの間にか彼がすぐさま理解プロセスの正面に入り込んでいる。

彼は「ほー」と口では言いつつも、何の関心も無さそうないつもの釣りあげた口角のまま、

ダ・カーポを振り回して回転させている。

黒い大鎌は、着弾する銃弾の行く手を阻みながら、まぶしく火花を散らした。

金属の打撃で奏でる楽器もあるように、さながらメロディを奏でるようにして、銃弾は音を立てながらぶつかり砕けて、散らばる。

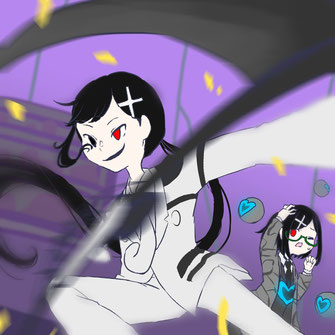

イラスト:ミアネ様

「ちょ、726うそでしょ…!きみそんなことできたの…!」

「なんかできそうだったからやってみたら案外防げたわ」

鳴り響く金属音に紛れて726が言いつつ、歩みを進める。

中には、ダ・カーポに斬られて真っ二つのまま転がったらしい弾もあった。

散弾のように流れ込んでこないのは幸いだ。

384は自分も彼も全く被弾していないことに内心驚きつつ、星の音で援護を続ける。

やがて錆色の巨体は完全に停止した。鉄の焼ける匂いが立ち込める。

鎮圧完了を見届けて、ほっと胸を撫でおろす。

「あ…ありがとう726…」

声がまだ震えている。

「大丈夫か?」

「平気…。周りの部署に迷惑かけないよう、急ごう…」

384が足早に次の通路へと急いだ。

足が震えている。

ダ・カーポは星の音の光を煌めいて反射させる。

情報チームの照明で充分満たされた廊下とはいえ、726がダ・カーポを翻した時、それは時折眩しく反射して見える。

しかし錆色の機械には、一切それらが反射しない。

黒々とした錆色の鋼は、無作為に破壊を行っている。

726はその行く手が全部見えているようにダ・カーポを操って

さながら指揮棒を振るように試練を壊滅させた。

クリフォトの異常、試練の異常、気になることは山のようにあったが、今はこの撃破に力を注ぐしかない。

384は疑問を宙に浮かせて、星の音の煌めきに身を任せて息をついた。

*

「これは一体…」

ジョン・ドゥは、画面を見つめて驚愕している。

夕暮れの試練が開始してすぐ、彼はその異常性に気付いた。

それは、施設内全ての部署の通路と、同じ数だけ出現している。

収容施設全体で、24台。

いつもの6倍だ。

(通常であれば、『届かねばならぬ場所』から排出される連中の個体数は、おおよそ一定に保たれる…

しかし、今回はどう考えてもそういうわけにはいかないだろう…)

ジョンはモニターを見上げて嫌な予感が込み上げてくるのを必死に堪えた。

まだブランダーとシャオは収容室から戻ってきていない。

彼らを守るためにもいち早く鎮圧に出向くことが望ましいだろう。

ジョンは魔法の弾丸を手にすぐに通路を出た。

工場のような機械は、すでにチャージを開始している。ジョンの手にかかれば、一人で一機を壊すことは容易い事だった。

まずは一機。いつも慎重に軌道を読んで狙撃しているが、今ここには彼しかいないこともあって

遠慮なく威力に集中することができる。

青と赤の火花を上げて、停止したのを確認し、彼はすぐにもうひとつの通路へと向かった。

もう一機が出現した通路に辿り着いたとき、それは既に錆色の歩行機械たちを排出していた。

そして同時にブランダーが今しがた収容室から出てきたらしかった。

理解プロセスは、巨体をぶつけ合いながら、高速回転する丸鋸を勢いよく出し、ガトリング砲を掲げてきた。

それを見たブランダーは大きく瞳を見開いた。

「…ッ…クソが!」

瞬時、理解プロセスのガトリング発砲からブランダーを守ろうと、

ジョンはブランダーの前に立ちはだかった。

その時のブランダーの大きく目を見開いた表情が、

ジョンにはどうしても、動揺と恐怖を抱えた表情にしか見えなかったのだ。

「…くっ……」

「…!!!ジョン…!!!!!!」

ガトリングの弾が仮面に被弾して弾ける。

割れて砕ける仮面の破片が辺り一面に散乱する。

ジョンの銀色の直毛が、さらりと揺れ、彼ごと地に倒れた時。

「…………」

ブランダーの中で、何かが弾けた。

衝撃。

ブランダーが床を蹴った勢いで、風圧が押し寄せてくる。

「ブランダーさん…!…くっ!!!」

朦朧とする意識の中、ジョンが見上げた景色は、圧倒的なものだった。

ブランダーが錆色の鉄の列に突っ込んでいった。

自分でも知らないくらいの素早さで、青い光になって走る。

ブランダー自身が、弾丸であるかのような、一筋の青い光。

排出された機械を完全に破壊し尽くす青い閃光。

辺り一面、残留電気をわずかにはじけさせるスクラップの山となった。

ジョンはぼやけた視界の中、何が起こっているのか分からずに見ていた。

青い閃光が躍っている。

何が起こっているかは分からないが、何があったのかは分かった。

青黒い炎をはためかせて、瞬時に見えた恐ろしく冷たい表情のブランダーは、ジョンが無事であることに気付いて、

悪戯っぽく微笑んでみせると、すぐにまたその場を駆け出して行った。

それは、彼にとって何故だか命の危機を感じるものだった。

…中央本部の通路、すぐ上の方から、金属の破裂音が何度も響く。

弾けて床に擦れながら吹き飛ぶような鉄の音だ。

ブランダーは、まだ戦っているらしい。

守ろうとしたら、逆に守られた。圧倒的な破壊力で。

それは事実かもしれなかった。

しかし、それは安心とは言い難い複雑なものを感じる。

やがて、夕暮れの試練、鎮圧が完了したらしく、回復促進ガスの注入がデフォルトの速度で再開されたのを、

ジョンは痛みが退いていく身体で、セピラに戻りながら確認する。

4日目、エネルギーの純化は無事に完了したようだ。

*

合同訓練期間も折り返しに差し掛かった夜である。

カフェテリアの壁一面の窓からは、確かに夜の雨の風景が見える。

管理人たち全員の顔からも疲労の色が見え始めている。夕食時も昨日より賑やかとはいえ、どことなく疲労感が漂う。

管理人の仕事ではないことを初めて体験する者はもちろん、手慣れている者すら、明らかに初日とは顔色が違って見える。

「なんで未だにアンジェラは顔を出さないんだろうな…」

アルジャーノンが、すっと椅子にもたれかかって、大きく背伸びをすると、そう小さく呟いた。

先ほどまでフィルターの話で盛り上がっていたが、その熱のこもった瞬間とは打って変わる姿だった。

目の前にある料理は、まだ一口もつけられないまま、湯気をあげている。

「奇妙と言えば、奇妙ですね。

私たちがここで会ったセフィラも、まるで極一部です。どこか欠けている。

彼らは、ちゃんとどこかでこの状況を見ていてくれていますでしょうか?」

サイレンはそう言うと、手元のコーヒーマグを口に運ぶ。

口元にかかると、マグにももやがかかり、その手元を不透明にした。

彼は続ける。

「ここは、不具合として報告した方が良いと思われるのですが、いかがでしょうか。」

彼の言葉にアルジャーノンは、腕を組んで「うーん」としばらく考え込んで沈黙した。

それから、眼鏡越しに、きょろっとした目を開いて、答えた。

「確かに、キミの言う通りだと思う。訓練だと切り捨てられなきゃいいけどさ…。

―――こうなると昨日のフィルターの異常も明らかにおかしいんだよ。ねえ、君は知っているかい?

ここで支給されているフィルターも調べたんだがね、まずフィルターは自動でいつも波長を合わせていて、飛ぶなんてことはあり得ないはずなんだ。

フィルターを無効化する…そう何かフィルターキャンセラーのようなものがオーケストラを攻撃した時に一斉に作動しその効果を阻害したようにしか思えない。」

アルジャーノンが口早に語る言葉に、サイレンは頷く。

フィルター持参であるサイレンも、その変化を目撃していたが、単なる事故には思えなかった。

彼にとっては外掛けのフィルターも一斉解除にならなかったことは、救いではあるが。

「おかしいといえばですね、アルジャーノンさん。

少し相談したいことがあります。お耳、よろしいですか?」

「ん?なんだい?」

アルジャーノンがふわふわの耳を傾けると、サイレンは先日貰ったミミックの欠片のこと、

今日抽出チームの奥底で見つけた扉についてその欠片が伝えてきたことを、そっと静かに話し始めた。

*

「すみません、マルクト。

今日のクリフォトの暴走について明らかな異常がありました。少し調べてもらえませんか?」

収容施設から出た384は、とにかく見つけたセフィラに声をかけた。

しかしながら、振り返って目を合わせたマルクトは足を止め

――――――…回答までに一瞬固まったように見えた。

「―――…そうでしたか!ちょっと確認して調節できないか見てみますね!

大丈夫です!きっと明日には普通に体験訓練ができます!」

と、自信満々に応えた彼女を見て、誰が安心できようか。

384は726に、そのさきほどあったことを心配として共有した。

726は相変わらず目を細めて笑っている。

「大丈夫じゃね?今日も無事終わったし」

「なんでそんな気楽でいられるの…」

384は、手元のアイスティーを一口飲むとため息をつく。

しかし、それは726の次の言葉で真剣に変わった。

「そういやさっきおまえが聞いてる間、通りかかったイェソドに聞いてみたんだよ。

ここのアンジェラが今どうしてるかってのをな。」

「…!

それで、どうだったの?」

384はテーブル越しに身を乗り出すようにして彼を覗き込む。

気持ちがざわつく。

「どうもこの訓練の件で、結構色んな所から殺到した問い合わせや抗議の処理に追われてるって話らしいぜ。」

「それって…」

彼らは息をひそめるように、声のトーンを落とし、静かに会話する。

問い合わせや、抗議が殺到したならば、処理をするのは企画部である中枢区の仕事であるはずだ。

なにもここに駐在しているアンジェラがやることではない。

そもそもこの施設のアンジェラは、同期にプロテクトがかけられているという話だったはずである。

ここのアンジェラがその対応に追われているのは、いささか矛盾している。

726は続ける。

「んで、もっとおかしいのはここからだ。アンジェラはその処理を一切他のセフィラに任せないらしい。

だから詳しいことはイェソドも知らねえと来た」

「…どこからの何に対処しているのか…。

仮に、本当にここのアンジェラが外部からの問い合わせの窓口を設けていたとして、どうして一度も私たちの疑問を心配しないんだろう。

これだけのことがあって、みんなおかしいって気付いているのに…。宿舎に歩き回るのは、ほんの一部のセフィラだけ。

これじゃ、まるで…」

――――私たちが単に隔離されてるみたい、

そう言いかけてやめた。

384は息を呑んで726を見つめる。

眼鏡越しに、お互いの両眼を見て頷く。

問い合わせや抗議は、おそらく我々がひとりひとり持った疑問と共通しているはずだ。

ここに来る前からの疑問。

これでは姿を見せないどころか、我々に会わないようにしているようにも感じられる。

一切の遮断。

「まー、気難しいことを考えるだけじゃだるいな。

それより、サイレンとアルジャーノンがあっちでなんか面白そうな話してるぜ。ちょっと混ざりにいかね?」

*

―――カフェテリアを含む、宿泊施設は地上にある。

窓の外には収容所の空調管理のための機材や、いくつもの電波塔の光を見ることができる。

規則正しい電子基盤にそった形をした光は、夜景とも見紛うが、すべて自動機械による、無人の光である。

それはどこか冷たく、窓に流れる雫が景色をなぞりながら落ちていく。

今夜も雨だ。

「俺は、ここで作業する。行ってくれ、669。くれぐれも慎重にな。」

レストは、自室の灯りも点けずに、669ことルシフェニアに指示をしている。

暗い部屋には、ルシフェニアの光と、レストが持参したモニターの青い光だけが広がっている。

「了解。」

ルシフェニアは機械的な返答をすると、部屋を出た。

*

宿泊施設、上階層休憩室。

リラックスを促すためか、申し訳程度の暖色ランプがついている休憩室。

自動販売機の強く白い蛍光灯によって照らされて、暖色ランプが台無しになっているため、どこか無機質であまり安らげない。

それでも、宿泊室の自室に引っ込むよりはいくらかましだった。

「…お疲れ様です。」

「お疲れ様だねぇ…ああ、ありがとう」

何よりも、他の管理人と疑念を打ち明けあうことができる。

259は、無料の自販機から取り出した温かいお茶を皿面にも差し出して、側に腰かけた。

おかしな形の長椅子には、似合わない二人である。

「…変だよねぇ…」

「ええ」

皿面のつぶやきに、259は深刻そうに相槌を打った。

無論、長椅子の事ではない。

「この訓練、…いいえ、もはやこれは何かの…」

皿面は息を呑んで259の言葉に耳を澄ませている。

彼の浅瀬色の瞳が、まっすぐ皿面の顔を捉えて言いかけたときだった。

「それ以上は言わなくてもみんなわかってるんじゃないのかい?」

「わぁッ」「!?」

背後から突然ひょっこりと上体を出したのは、ウィリーだ。

口元に人差し指を添え、「静かに」と、ジェスチャーを取っている。

「驚かせてすまないね。僕も君達と同じ疑惑を持っているんだよ。

ただ、ここであまり不用意にその疑惑を口にしない方がいいだろうね」

彼はそっとその片目を閉じ、胸元で隠すように天井の一角を指さしている。

その方向を見てみると監視カメラがあった。

ふたりはそれを確認すると、そっと息を呑んだ。

「……ウィリーくん、キミはその、どうする…?これから」

皿面がそっと、お茶のカップを手で包み込んで、重い口を開いた。

先ほどまで温かかったカップが、今では何も感じられない。

「…そうだね。君たちが何か計画しているのなら、僕も加わりたいのだけど…」

ウィリーは言いかけたところで、口をつぐむ。

そして、しばらくしてから、おもむろにぱっと表情を変化させて遠くの廊下に目をやった。

まるで最初から何かを予見していたかのように。

「おや、あそこにいるのはルシフェニアさんこと、669さんじゃないか。

こんな時間にレストさん無しでどうしたんだろうね?」

二人も廊下を見てみると、まさにルシフェニアがこちらに向かって歩いてきているのが見えた。

こちらに用があるのか、行き先がたまたまこちらなのか、彼の顔のモニターからは全く分からない。

ただ青く光る瞳の形をしたライトは、真っすぐ前を見ている。

「669さんこんばんは」

「こんばんは!!」

「こんばんは~」

一同が挨拶すると、やはりルシフェニアは足をとめ「こんばんは」と機械的な声で返事をした。

「どうしたんですか?レストとは一緒じゃないみたいですね」

長椅子を立ち、辺りを見渡すようにしてに尋ねる259を確認したルシフェニアは、突然、そっともたれかかるようにして背を壁につけ始めた。

壁の接合部分である隙間に自身のモニターから出ているアームで触れる。

一同が首をかしげてその光景を見守っていると、照明が一瞬だけ停電になった。

「…?!何を…して…るんです…?」

259が言いかけた時、少しだけ警戒気味になった皿面も、椅子から零れるように降りて、身を屈めた。

「問題ありません。」

ルシフェニアの機械的なボイスが続く。

「監視カメラ、盗聴エリア区域のため、映像のリフレイン再生、ダミー音声を発信しています。

…先ほどの質問に回答します。現在私は、レストとは別行動でこの施設の構造をスキャンニング中。

レストは合同訓練のソース源を解析、中枢区へのアクセス履歴の調査、以降、ハッキングを計画します。」

「…!?ハッキング…?そんなことが…」

淡々としていながら、出てきた予想外の言葉に、259と皿面は唖然としている。

とはいえ、現状からして誰もが、この合同訓練が正規の提案ではない気がしていた。

しかし、ハッキングなど可能なのだろうか。

一般の支部のクォリティとはいえ、訓練施設の電子網は膨大である。

「とは言っても、案外何でも話してくれるんだね、669さん」

ふたりの後ろから、ウィリーが笑みを浮かべながらそっと呟いた。

どこかそれが、待っていたことかのように、わざとらしく、また、とても楽しみそうな笑顔だ。

その直後、ルシフェニアから意外な言葉が発せられた。

「レストより、この訓練の異常性に気付き始めた管理人たちを確認次第、協力を仰ぐように呼びかけよとの命令を受けています。

…ご協力頂けますか?」

…。

三人は顔を見合わせていたが、改めて言葉を交わす必要もなく、力強くうなずいた。

「…まず、何から始めるのですか?」

259が真剣な眼差しでルシフェニアの表情をうかがう。

「まず、ハッキングの協力を仰げそうな管理人を存知しているのであれば、その方に呼びかけを要請します。

…今から2時間36分52秒、継続してダミーデータを発信し、宿泊施設内の全監視システムを妨害。

宿泊施設エリアにいる管理人であれば、この件についての呼びかけが可能です。宿泊施設外でこの件について話すのは控えて下さい。

ダミー情報を発信し続けることができるエリアは、現在限度があります。」

ルシフェニアは身体を一切動かさないまま伝える。彼がダミー音声と映像を発信している間、彼はここから動けないのである。

「我々で動く範囲の計画は以降にお伝えします。

…警告、例え宿泊施設内であったとしても、管理人以外に話すのは控えて下さい。」

「…なるほど、セフィラにも勘づかれちゃう可能性があるということだね。

オフィサーや、カフェ内のAI達にも聞こえてしまうとすぐ漏洩するだろう」

ウィリーが顎に手を添えてつぶやいた。

監視を妨害している範囲が必ずしも安全と言うわけではない。思ったより"目"は多いようだ。

ほどなくして、遠くから足音がし始めたので、一同は緊張に固まった。

恐る恐る覗いて、足音の正体を確認した259は、ほっと胸をなでおろす。

「本体と、…ミカンですね」

「…おい、こんなところで何をやってるんだ?」

たまたま通りかかったのは、本体だ。

疲労からか、眠たそうにしているミカンが、彼の袖を引っ張りながら歩いてくる。

出撃時に機敏に鎮圧にあたっていた姿とは打ってかわる姿だ。

「本体さん、今ちょっと良いかい?」

背後にいる眠たそうにしている彼女を驚かせてしまわないように、声のトーンを落としながら、ウィリーがそっと尋ねる。

「……」

本体はしばらく4人の状態を警戒した表情で見つめる。

しかし、なんとなく彼も察したようで、すこしだけ不敵な笑みを浮かべた。

彼も、この時を待っていたかのようだ。

何らかのきっかけを。

その時だった。

「んー…。ね、むい…の…。」

眠気がとうとう限界になったミカンが、彼の背中につっかえるようにして船をこぎ始めた。

赤い縁の眼鏡がすこし傾き、そっと目をこすっている。

「あー…、ちょっと寝かせて来ないと…。

…あんたらは、まだここにいるんだよな?」

背後のミカンを気にしながら訊いてきた本体に、ウィリーは「もちろん」と頷いた。

その言葉を聞くことができた彼は、安堵したようだ。

「わかった。すぐ戻るから。すぐ。…行くぞ贋作。ほら、歩けるか?」

念を推すように言い残し、彼はミカンの手を引いた。

「んー…」と小さく呻いたミカンは、開ききらない目をこちらに向けて「みんな、おやすみなさい…」とだけ口にし、

ふらふらとおぼつかない足取りで彼に引かれるまま歩いて行った。

微笑ましい。思わず手を振る。

彼らの後姿を見送って259はさっと向き直って口を開いた。

「さて、私はハッキングに詳しいかもしれないアルジャーノンにまず声をかけてきますね」

「なるべく単独で動かない方がいいと思うな…。僕も一緒に行っていい?」

皿面の言葉に、259もうなずいた。

ウィリーは先ほどのように誰か通りかかるのを待つため、そしてルシフェニアを単体にさせないように残ることにした。

こうして、彼らの密かな行動計画が始まったのである。

*

クルミは時々、屋上に出てみたくなる。

何を考えるでもなく、ただ、空への仕切りの無い空間で、外の風にしばらく当たりたくなるのである。

彼女はうさぎの着ぐるみの頭だけ身に着けたまま、静かに向かう。

屋上への扉も基本職員として配られたリストキーで開くようになっている。

その場所は、自分の宿泊部屋よりそう遠い位置でもなかった。

ただし、宿泊施設とはいえ、思い立った職員や管理人が飛び越えたりしないように、柵はドーム状になっており、さながら巨大な鳥かごのようでもある。

眩しく感じられる電気が並んだ明るい廊下を歩き、最上階への階段へ足を進める。

ここまでくると、先ほどまでの明るさとは打って変わって、間接照明のような、予備電源の電気のような、乏しい灯りだけが続く。

うさぎの着ぐるみを頭だけ身に着け、ゆっくり歩くさまはいかんせんシュールだ。

(あれ…屋上の扉が……非常用の扉?が開いているわ)

クルミがなんとなく立ち寄った屋上の扉……それもリストキーで開く扉ではなく、

アナログに鍵で開けなければならないような、非常用の扉が開きっぱなしになっていた。

何かの点検中だろうか。

そっと覗き込んでみると、一角にはセフィラ―――ネツァクが、柵の向こう側に見入るようにして佇んでいた。

柵越しの風に吹かれながら、緑の弱い光が反射している。

この訓練施設では、所属のセフィラたちも地上である宿泊施設に出入りして良いことになっているのだろう。

屋上は、セフィラ達が閉じ込められている地下からはとてつもない距離がある真逆に位置する場所である。

「よぉ、お前か、管理人。」

やがて感づいたネツァクは、扉の前にいたクルミに声を投げかけた。

否、誰かが来ることを待っていたかのようでもある。

「先を越されちゃったわね。」

クルミは友好的に笑うと、うさぎの頭をそっと外し、自分も屋上の一角に立った。

連日続いた雨がこの時この瞬間だけは止んでおり、雨に濡れたアスファルトや土の煙るようなにおいが涼しく頬や髪を撫でていく。

高い柵越しから眺める風景は、作り物の夜景だ。無機物で、無人で。それでも。

エネルギー生産、純化や、空調を担うそれらの機材ともいえる施設の光は、まるで細胞の寄りあった生き物のようにも見えた。

「前にも誰かとこうしていたような記憶があるよ。…まだ人だった頃にな。

他の施設の俺やオリジナルの俺は、もうとっくの間に外に出ることなんて諦めてるんだろうな。」

ネツァクがおもむろにそんな話を始めた。

「あなたは出てもいいの?」

クルミが尋ねると、彼は苦笑したようにしばらく風にあたってから横目に答えた。

「この訓練支部の宿泊施設は安全チームの管轄だからな。それに、ここだけの話だが…―――――」

彼は遠くの空に視線を移す。

「中枢区とは、もう長い間、記憶同期していない。俺がこの支部で何を見て、何を言われて、何を言ったか、っていうのを、な。

俺はどこの俺にも同期していない。恐らく、俺以外のセフィラもそうだ。」

その言葉にクルミは首をかしげて彼を二度見した。

この訓練は、中枢区の企画のはずではなかったか。それなのに彼は、この支部のことを、記憶を同期していない。

「ちょっと、それってどういう…――――――」

どういう意味だろうか、クルミがそう訊きかけてさえぎられる。

ネツァクはいつの間にか、目の前の柵を弱弱しく掴んでいた。

「おかしいよな。この柵って言うのは、職員の"命の安全のため"らしい。…ここに居たら飛び降りたくなるやつが出てくる。

そんなやつらを守るための柵だとな。俺にはどう見たって、鳥かごに鳥を閉じ込めているようにしか見えねえ。なあ、お前もそう思うだろ?」

ネツァクがほの暗い闇の底から甘言を投げかけている。

どうしようもなく、求めてやまない何かを暗闇越しに。

手招きをするように。

「ここにいた方が、それ以上の危険があるっていうのにな。」

彼はそう言い終えてしまうと、柵から細い手を放し、踵を返す。

横目でしんどそうに再び彼女の姿を捉えると、暗い笑みを浮かべて何か差し出してきた。

「なあ、あんた。この場所が好きなら、ここの鍵やるよ。」

イラスト:るつこ様

クルミは耳を疑ったが、差し出してきた彼の手元には鍵があった。輪に繋がれた、形の異なる二本の鍵。

先ほどの言葉の残響音にまだ彼女は少しまごついて、それを確認する。

「…ああ、ありがと。でも、受け取れないわよ。安全チームが管理してる大事な鍵なんでしょ?

大丈夫よ、私のリストキーでも、ここを開けられるから。」

彼女の言葉に、ネツァクはうすら笑みを浮かべたまま首を横に振った。暗がりに緑の目が弱く光る。

「そこと、向こうだ。…俺にはもう、要らない。」

彼はそう言い捨てると、半ば強引に目の前に鍵を投げて見せるので、クルミはやむを得ずそれをキャッチした。

「え?!ちょ、ちょっと…!!」

暗がりの中、鍵がわずかに光を反射して、なんとかキャッチできた。

それを見届けたネツァクは、背を向けてそそくさと去って行ってしまった。

すぐに「待って」と声をかけたが、まるで聞いていない。

”そこと、向こう”。

ネツァクが目で促した方向は、屋上と屋内を繋ぐ自分が出てきた扉と、広い屋上を囲う柵の一角だ。

「…?」

彼女が首を傾げて、目を細めその一角に近づくと、柵と柵の継ぎ目、一見変わった所は何もないが、よく見ると下の方に、分かりづらい小さな鍵穴があった。

雑に付け足したような、粗い作りの鍵穴だ。

試しに細い方の鍵を入れ、回してみると確かな手ごたえと共に開く。

この巨大な柵の壁の一部。扉ほどの大きさの部分が切り取られたように、小さな金属音を立てて。

しかし、数センチ程開いたところで、はっと我に返ったクルミは、すぐさま閉じて鍵を閉めた。

胸底の謎の高揚感を抑え、静かに息を呑む。

(…これ…ここの鍵だわ。)

クルミが強引に押し付けられた鍵は、この施設からの、無断脱走の手段だった。

腕さえ伸ばせば、すぐにでも落ちることができる、自由の闇。

何物にも遮ることのできない闇と、電子の光の海が広がっていた。

彼女は輪の付いたままの鍵を自分のケースに括り付けて、握りしめた。

まだ指が震えている。

この世界の重力から解放されたところで、きっとまた重力が恋しくなる。

そんな思いが彼女を留まらせるのだ。

アイスでも

ホットでも・*゜

アイスでも

ホットでも・*゜