5

―――――――――…五日目。

カフェテリアの壁の一角は、ガラス張りになっている。

朝の雨天に煙る白い空は、この日になって、まるでガラスの檻のように、

隔離された空間であるということを一層強く象徴しているかのように感じられた。

そんな不安とは裏腹に、カフェテリアは初日ほどではないが、少しずつ活気が戻り始めていた。

訓練期間にも終わりが見えてきたからかもしれない。

訓練の異変に対する不審以外は、なかなか楽しく憩いと交流の時間を持つことができているようだ。

皿面はひとり静かに、カフェテリアの隅であたたかいお茶を手にしていた。

その手はわずかに震えている。

自分たちはここにいて大丈夫なのだろうか、という不安を抱えている管理人は、彼だけではないはずだが、

昨晩彼とともに行動していた管理人達は、緊張感が垣間見えるものの、何事もなかったかのように振舞っている。

そう、振舞わなくてはいけないのだ。

「おはようございます、皿面さん」

「…!!」

突然声をかけられて、皿面は震えあがった。あやうくお茶を溢しそうになる。

カフェテリアの隅、死角はないが彼があまりにもうつ向いていたため気付けなかったのだろう。

テーブルの向かい、見上げるとジョンが快く会釈していた。

―――昨日の訓練完了後、

彼が少し疲弊した様子で素顔のまま、外れた仮面を持って歩いていく姿を皿面は見ていた。

あれから少し心配していたが、今では仮面も具合もすっかり元に戻っているようだ。

それにしてもこの施設の修復ガスは、私物も完全に直してしまうらしい。

昨日のことを思うと、快く挨拶してくれたのはほんの少し安心したが、未だ不安がぬぐいきれない。

「お、おはようジョンくん…」

「……何かありましたか?」

皿面の緊張と不安を察して、心配したジョンは皿面の顔色…

――とは言ってもお互いに仮面同士なので、その上から顔色を伺う。

「ジョンくんは…その、だいじょうぶだった?」

「…?ああ、私の仮面のことですね。昨日はご心配おかけしてしまってすみません。

理由あって、つけそびれたまま歩いていました。…ご希望でしたら外しましょうか?」

ジョンがは自身の仮面の帯に手をかけてみせるので、皿面は慌ててそれを止めた。

「…え!?いや、そうじゃなくて…というか外さないでいいよ!僕も外せないから…」

「冗談です」

ジョンは、外しかけた仮面の下から笑みを浮かべた口元を見せた。

どうやら不安そうな皿面の緊張をほぐそうとしてくれているらしい。

その気遣いに感謝しながら皿面は、ほんの少し頷いて考え込んだ。

一番最初にこの訓練の不審について、皿面に相談してくれたのは、ジョンだ。

彼も計画に加わってくれれば、もしかしたら。

人数が増えれば、キャパシティーと情報量が増える代わりに行動し辛くはなるかもしれないが、

ジョンには初日から独自にこの訓練を観察してきただろう洞察力がある。

皿面は息を飲むと、慎重に言葉を選んでそっと口を開いた。

「ジョンくん、あのね。

昨日の夜からみんなとちょっと予習、みたいなことをしてるんだけど―――」

*

――――――"眠れたか?"

そんな言葉を喉の奥に張り付けたまま、アルジャーノンは朝食を手にサイレンの近くに座る。

緊張感に、髭がぴんと張り詰めてたのを、サイレンが見ていたらしい。

目が合ったらしく、彼もそっと頷いたのか、外掛けフィルターのロゴ映像が少し上下した。

「おはようございます」

「ああ、おはよう」

なんということもない朝、…のはずはなく、彼らの手元にある朝食の鮮やかな色だけ、

まるで別世界から切り取ってきたかのようだ。

側に居た本体と目が合うと、お互い張り詰めた表情のまま、目で応える。

彼の向かいにいたミカンがふんわり微笑んで挨拶してくるのを、手を振って応えながら。

昨晩のことだ。

アルジャーノンはサイレンと夕食後の余韻を、疑問や不思議を溢しあって過ごしていた所、726と384が加わり、更なる問題を話し合っていた。

彼らが共有せざるを得ない懐疑を持っていることが分かった時、―――これは矛盾しているかもしれないが、わずかに安心した。

その後に、259と皿面に声を掛けられた彼らは、本体とウィリーとともに、ルシフェニアが統率するレストの「計画」に協力することに決めた。

――――この異常な訓練支部の調査。

さらに、アルジャーノンはこの日、ルシフェニアからひとつ頼まれていることがある。

それらを思い返して、アルジャーノンはとりわけ難しい表情をしていた。

彼の心境を察していたサイレンは、コーヒーを片手に静止したまま呟く。

「肩の力を抜いて下さい。

私もカバーに尽力します」

「ああ…ありがと」

アルジャーノンはそう相槌を打つと、自身もコーヒーに口をつける。

しかし、表情は未だ穏やかにならない。

その時、ふと彼の髭が反射神経でセンサーのようにぴくりと動いた。

カフェテリアの向こう……ロビーとは反対方向の遠くに、ずっと探していたホドの影が見えたからだ。

距離だけではない。ここにいる彼女を何か遠くに感じたが、

彼女を見つけたアルジャーノンは話しかけずにはいられなかった。

飲みかけのコーヒーを置き去りに、走るように彼女の元へと向かっていく。

*

「―――皆さん、昨日は大変でしたが……

昨日起こった収容不備の問題については、ここのセフィラに報告済みです。ちゃんと確認して下さるそうですよ。」

すっかり恒例になった会議室で、259が今日も優し気に語る。

皆が疲れていることを察してか、いつにまして柔らかい声だ。

しかしその気遣いとは裏腹に、当然管理人達の中には依然として不審が拭いきれないまま残っている。

円卓に並ぶ面々は、皆口を堅く閉ざしたままだ。

一部の管理人達は苦笑交じりだ。

いくら259の声が優しくて思わず微笑み返したくなっても、すでに訓練自体信用できなくなっている。

「―――…あの」

小さくもはっきりとした声に、室内の空気は張り詰める。

声の主はメアリーだった。

彼女からは少しの苛立ちが見え隠れしている。

「…私達がセフィラにしてほしい対応って不備を確認してもらうことだけなんですか。

これだけ不備があってこのまま続けるんだったら、ちゃんと説明してもらわないと……おかしいですよ」

普段寡黙な彼女の、するどくも、冷たく、そして的確な、疑問を言葉に成したものだった。

となりでキャロンがメアリーの賢明さを撫でている。

辺りは彼女の声に静まり返ったが、

259はその冷たさを溶かすように優しく頷く。

「確かに、これでは不安だけが残りますね…」

「あの、さ…」

そこから追って口を開いたのはアルジャーノンだ。

彼は気まずそうに、何か言い辛そうにしている。

「実は俺、さっき、ホドちゃんに会ったんだよ。」

「!」

その言葉に一斉の管理人たちの注視を浴びたが、

彼は、大きな眼鏡の奥で眼差しを曇らせながら懸命に続ける。

「何か忙しそうにしててさ。すっごく辛そうだったもんで

"昨日の処理かい?俺で良かったら何でも手伝わせてくれ"って声をかけたんだけど、……

昨日のことすっごく謝ってて、"体験訓練に来てくれた管理人さんのお仕事を増やすわけにはいきませんから"って…。

その、……そんな謝ってるホドちゃん見てて、俺は辛かったよ。それ以上は何も訊けなくなっちゃってさ」

「……」

「それで、"今日も訓練気を付けてがんばってきてくださいね"ってさ!

辛い表情を隠そうとして応援された日にゃもうがんばるしかないよな、はは」

アルジャーノンは、口ではとても幸せそうに語っているが、何かを見まいとしているような意思を誰もが察した。

無理もない。信じていたいからだ。

それは一部の管理人たちも同じ気持ちだったからこそ、分かることだった。

「…少し、様子を見てはどうかな?

いずれにしても、…情報は必要だからね」

そっとウィリーが円卓に切り出した。

珍しく抽象的なものいいだ。その意味は、それぞれの管理人によって違うものとして受け取られる。

「そうですね。とにかく、今日も警戒態勢でいきましょう。

もし、みなさんの身に危険が迫った場合、すぐ私に知らせて下さい。」

259は真っすぐな眼差しでそう言い終えると、

そっとモニターのポインターの移動を始めた。

円卓の真剣な眼差しがモニターに向かう中、

クルミは静かに、ポケットの中で昨夜のことを思い返している。

その意図を辿ろうとしても、鉄の感触が返ってくるだけだった。

*

『管理人の皆さん。こんにちは。出撃のお時間です。本日も安全に訓練へいってらっしゃい!なお、私物の持ち込みは…――――』

コントロールチームに配属された384は、その声を聴いて脳裏に昨晩のマルクトの姿が脳裏をよぎった。

…彼女の、どこか不可解な挙動。

何かの判断を、一瞬検討しているような、

…まるで訓練の状況を知らないかのような、そんな姿だった。

―――セフィラは、管理人たちが訓練をしているこの時間、何をしているのだろうか。

384は、そんな疑問を募らせながらも、モニターで注意深く収容施設内全体をくまなく見渡してみる。

しかしそこには一見何の変化もない、通常通りの様子がうかがえるだけだった。

セフィラは本当に処理に応じてくれたのだろうか。

この現状でいまいち、安堵の気持ちは持てない。

もとい、384にとっては、この収容施設に足を踏み入れている時点で、安堵できるはずはない。

全く眠れなかった目を眼鏡越しに曇らせながら、384は静かにモニターを見つめていた。

「あれだけ寝ろって言ったろー?」

「あれだけの話を聞いてどうして眠れるの…」

覗き込むように心配する726の言葉に、384は頭を抱えた。

とはいえ、寝不足は726も同じはずである。眠れずに過ごしている384を彼はずっと見守っていたのだから。

「お、今日はなんも変なことはなさそうだな」

モニターに視線を移した726が切れ長の瞳を一層目を細めて微笑むのを、384が心配そうにうなずいて応える。

「今のところは、ね…。油断はしないようにして、わたし達もいこう」

384は緊張しながら息を呑むと、早速自分たちが作業に向かうアブノーマリティの確認をする。

モニターの中では、管理人たちが早速今日の作業を開始していた。

*

「お嬢さん、今日も会いに来てくれたのか、昨日ぶりだな!」

アブノーマリティ『大きくて多分悪い狼』は尻尾を盛大にふりながら、笑顔でミカンを迎え入れた。

「オオカミさん!今日も一緒のチームだね!

よろしくお願いしますなのー!」

ふんわりと微笑む少女は、無邪気にも本を持ちこんでいる。

愛着作業の一環として、かつての娯楽作業、本を読み聞かせることを選んだらしい。

「"一緒のチーム"か、悪くない考えだな」

狼は、彼女の背に回り、一緒に本を読むように頭上から、ずい、と覗きこむ。

少女の何倍もある巨体が、もふりと彼女を包む。

「本は久しぶりに読むぞ!」

狼はミカンと微笑み合う。

しかし、その表紙に、黒い影が見えた時、彼は内心頭を抱えた。

心で嘆息するのを、目の前の少女に気付かれないように。

あれは、"きっと"【悪い狼の影】だ。

狼は狼の本が好きではない。

誰もが知るような『さんびきのこぶた』『おおかみと七匹のこやぎ』、どれもひどいものだ。

そして、なによりも『あかずきん』。

どれもこれも、幸せになれない。

その先に幸せなんてありはしない。

狼といえば、悪い立場にされているものばかりだ。

せいぜい断罪者の立場になって、嘘つきの少年を食い殺す話くらいだろうか。

しかし、なぜこうもみんな、狼のお腹を空気か肉か石かで膨らませたがるのだろう。

この空腹は、お腹から来るものではない。

お腹から来るものではないはずなのだ。

そう、『やっぱりおおかみ』に落ち着く。

彼らが来る前、施設で誰かが読んでいた。

――施設ってどこだっけ?

誰かって誰だ?

どこに向かう予定だったかな。

誰もが狼の最後を知らないでいる。

その心のうちも。

「そうだな、」

『大きくて多分悪い狼』は、ミカンが読み上げていた言葉に相づちを打つようにしながらも、

彼女の言葉はひとつも彼のなかに入っていなかった。

ただ、今、自分の目の前にいる甘くて可愛い少女を、いかに飲み込んでやろうか、

そればかり考えて息を凝らしていた。

気付かれないように……。

「ミカンさん、まだお戻りになりませんね…」

ソーニャは、モニターから部署内を見渡したが、彼女の姿がないことに気付いた。

どちらの収容室に行ったのだろうか。彼女の姿を見送っていない。

これだけ待ってもまだ戻ってこないのはおかしい。

仕方なく、ため息混じりに本体もモニターを確認する。

「全く世話のかかる…―――」

そして、いつもより大きなお腹になっている『大きくて多分悪い狼』が目に入ると言葉を失った。

「あら、大変…。私、オオカミさんのところへミカンさんをお迎えにいって参りますわね」

ソーニャのゆったりとしたそれは、あまりに絵本の朗読のように聞こえて、彼の心配と苛立ちをまるで煽るようだった。

「いや、俺が行く…」

ため息を混じえて項垂れながら、本体は収容室へと歩みを進める。

素直なミカンのことだから、きっと言葉巧みに騙されて飲み込まれてしまったんだろう。

すぐに腹を叩くなりして、出してやらないと。

――収容室には未だ誰か入ったままの形跡があった。

当然、彼女はまだこの収容室から出ていないのだから。

「おい、お前」

中に入ると、その狼は何も知らなさそうな顔をして尻尾を振っている。

それどころか、まるで客人を歓迎するかのような顔つきだ。

「やぁ、あなたはあのお嬢さんの家族か?はじめましてだな」

「そんなことはどうでもいい。返してもらうぞ」

本体は冷たくあしらい、アブノーマリティを睨むが、狼はそれに応じようとせず、姿勢を変えつつあった。

コミカルなぬいぐるみのような曲線が徐々に毛羽たち始める。

「それはできない相談だ。

なんてったって、俺たちは今日"一緒のチーム"だからな!!」

狼は、人の何倍もある大きな巨体を震わせて、飛び上がった。

その瞳は青い光を放って大きく開く。

あきらかに脱走の兆候を見せている。

「…!行かせるか!」

本体は出入り口を背にして塞ぎ、くちばしを構えて引き金を引く。

どれも確実に着弾しているにも関わらず、相手は怯みもしない。

常に傷だらけで走る狼にとっては、

ダメージにはなっても、力尽きるまでまるで気に留めていないようだ。

やがて人の言葉を返さなくなった『大きくて多分悪い狼』は、体を黒い霧のような姿に変えて、彼を通り抜けていく。

「くっ…!」

狼は、本体を通り過ぎるとすぐさま再び狼の姿を取って走っていく。

本体もそれをすぐに追いかけた。

「本体さん…!ミカンさん…!オオカミさん…!」

モニターを見て駆けつけてくれたらしいソーニャが、変なタイミングで向かいから崇高な誓いを構えているのが見える。

次々と着弾して蝶が飛び回るのをものともせず、狼は速度を落とさないで突進していく。

「馬鹿!そこに立つな!!」

「ッ…!」

彼が叫んだのと同時に狼の前足で弾き飛ばされた彼女は、

E.G.Oを握ったままの両手でぎりぎりガードを取った。

床に叩きつけられ、慣れない受け身で床を転がる。

狼はそれを目の端で見て、再び霧の姿になって滑るように駆けていく。

「…お、おい!」

あまりにも痛々しく転がったので本体は走りながらも視線が向いてしまう。

その間にも黒い霧は走り続けている。

「行ってください…!

私は施設内に通達してから追います…!」

アブノーマリティの脱走は、モニターを確認するか、誰かが通達させるか、実際遭遇しないとわからない。

今知らせておかないと、他の部門にもパニックを引き起こしかねない。

「頼む!」

通達を任せて彼は引き続き狼を追う。

わずかに残る黒い霧の後をたどって、中央本部から上の階、情報チームの廊下に出た。

「"こちら抽出チーム、ソーニャです。オオカミさんが脱走しました。お腹にはミカンさんがいます…!

ミカンさん救出にご協力お願いいたします"」

ソーニャの通達が館内に届いたのと同時だった。

「わ!!わわぁ!狼くん…!!」

霧の姿から巨体を現した狼が、小さな悲鳴を上げて逃げ回っている情報チームの皿面を捕らえた。

下層から、あっという間にここまで走り抜けてきたのだ。

「どうしよう、どうしよう、ひゃぁっ」

皿面は襲い来る大きな爪を避けたが、その反動で足がもつれて倒れる。

次に来た大きな顎の一撃を、床から立てないまま転がって避けることに成功すると、おぼつかないままの足で走り出した。

狼は彼を追いかけ続けているが、その後ろから更に本体も追ってきている。

一度標的にされて震えた皿面は、とりあえず諦めてほしいと、すぐ近くの収容室に逃げ込んだ。

『3月27日のシェルター』なわけはないだろうが、どこかに逃げ込まずにはいられなかった。

「わぁ罰鳥くん…!!」

慌てて入ってしまったのは、罰鳥の収容室だった。

歪な木に羽を休めている小鳥は、皿面の姿を見て首を傾げる。

さらにあの収容室の小さな入り口で一体どうやって入ってきたのか、巨大な狼まで入り込んで部屋を埋める。

もう逃げられない、作業を終えるまで部屋を開けてもらえない、と彼が部屋で固まっていると、

罰鳥は何を察したのか、察していないのか、パタパタと羽ばたいて収容室を脱走した。

これは幸いととれば良いのか。

いや、危機はまだ終えてない。

むしろこれは、先ほどよりも危ないのではないか。

作業を中断され、皿面は狼と罰鳥を掻い潜るようにして収容室から逃げ出す。

しかし、狼も皿面を追いかけることを諦めてはいない。

「お?皿面くん」

「アルジャーノンくん…!逃げてぇー!」

今しがた作業を終えたらしいアルジャーノンが、通路で皿面の背後にぎょっとして毛を逆立てた。

大きくて多分悪い狼が、こちらに突進してきている。

脱走の通達は聞こえていたが、まさかここに来ていたとは。

驚きつつも皿面を守るようにして立ちはだかった彼は、速やかに案山子の収穫祭を手に取った。

「ほいさー!!」

彼が振り上げるその一撃は、確かな手ごたえを持った。

狼はひるみながらこちらを睨むと、その瞬間再び霧に姿を変えて、彼らを通り過ぎて走り去る。

「まずい…!あいつセピラに入る気だ…!

遠吠えをあげられたらたまったもんじゃない…!」

アルジャーノンが叫んだものの案の定、この位置からでも遠吠えが聞こえてきた。

悲しく地を震わせる響きに、空気は冷たく揺れる。

アルジャーノンと、本体、皿面は情報チームのセピラに駆け込むも、すでに収容室のカウンターを下げられた後だ。

通路の至る所で脱走を知らせる赤いランプが点灯している。

セピラにこぞって入り込むと、すぐこちらに気付いた狼は再び前足を振り上げ、皿面に襲い掛かってきた。

「わ…!!やめて…!わぁ!!」

恐怖のあまり皿面はE.G.O『ブラックスワン』の傘を盾にして、その衝撃を受ける。

しかし、これを運がいいと言っていいものか、狼の攻撃の全てが狼に反射された。

「…!!」

自らの攻撃の反射に怯んだ狼は、驚いてセピラを抜け出そうとした。

その行く手を阻んだのは、隣の教育チームから駆けつけた1006だ。

「遊んでやるよ、経立狼」

ようやく楽しみを見つけられた1006は、およそ友好的とは思えない満面の笑みを浮かべる。

狼は再び走り出すと、1006に幾筋か切り付けられながら、抜け出した。

「逃がすか!」

「まずい!追おう!」

1006が即座に追いかける後ろ、アルジャーノンもせっせと走り出し、その更に後ろから本体も駆けていく。

彼らの背を見送って、皿面も震える足で同行しようとしたが、先に首が左右にぶるぶると振るわれる。

無理だ。今通路に出るのは危険だ。

クリフォトカウンターは至る所で0を示し、彼の遠吠えを聞いて、誘われるままにアブノーマリティたちが脱走し始めている。

施設内の危険度が増していく中、1006だけではなく、多くの管理人たちが狼を鎮圧せんとこぞって向かってきていた。

「"『大きくて悪い狼』、現在中央本部を通過中です"」

騒がしくなり始めた収容施設内に、

ジョンの冷静な声が響き渡る。

「…りょーかい!っと見つけた!!

おーかみくーんっと!」

走ってきたらしい810が、元気よくスライディングしながらするりと狼の懐に入り込む。

相手の動きを利用してそのままユースティティアを胸に突き立てて見たが、全く怯みそうにない。

「やっぱあんま通らないなー」

810は即座にジャンプして体制を整えると、そのまま狼と肩を並べて走りだした。

お散歩の風景、…とは言い難い。

後ろからは、狼の鎮圧に駆け付けた管理人たちがぞろぞろと列を作り始めていた。

「もう数体アブノーマリティ達が脱走しています!

警戒して向かいましょう」

加勢に駆けつけた259が、天国を片手に珍しく少し険しい表情を見せている。

「…おい…待て、こっちに来るな…!!!

来るな来るな来るな!!!」

福祉チームセピラでモニターを見つめながら、先ほどまで冷静に通達をしていたジョンは、

どうやら狼がこちらに向かってきていることを察し、あたふたしながら慌ててセピラを飛び出した。

同時に遠吠えが聞こえてくる。

「っひぃ!!!」

遠吠えだけに身を震わせたわけではない。

すぐ目の前には、マッチガールが収容室をよろよろと抜け出しているのが見える。

「……WTF!!!!」

ジョンは悪態をつきながら魔法の弾丸を構える。

「ジョン!危ないですから下がっていてください!」

259がジョンを庇うように前に出た時、すぐ背後のセピラから、狼の影が飛び出してきた。

狼は1006に追われている。

「ァァ…ァ…」

「雑魚は邪魔だ!!」

その辺にゆらゆらと嗚咽交じりに躍り出ていたマッチガールを1006はなぎ飛ばし、壁に叩きつけた。

「…!」

あまりの光景にジョンは絶句したが、259は咄嗟にそのアブノーマリティを抱きかかえる。

こうしている間にも狼との距離は開いていってしまう。

「に、259くん…!」

「アルジャーノンたちは彼の追跡に向かって下さい!私は彼女をなんとかします…!」

誰がターゲットでいつ爆発するかもわからないのに、さも幼い少女を避難させるようにして、そのまま走り出していった。

それは爆発物を移動させる動きではなく、むしろいたわりに近いものだった。

「わ、わかった…また後で…!!」

アルジャーノンと810は頷いて狼の後を追う。

福祉チームのエレベーターを上がり、再び中央本部に差し掛かる頃には、ほとんどの管理人たちが合流していた。

「先輩!支援に来ました…!」

「是、押し戻してやろう」

「騎士たる者!戦うよ!」

『おー!』

「混ぜてもらおうか」

狼が引き返して中央本部を再び通過した時、ラサとキャロル、555、333、521も次々鎮圧に加わる。

無論、狼もここで留まる気はない。

滑るようにして彼らの群れを抜け出た狼は、背後に管理人達の列を作りながら再び上層部へと向かう。

皿面が震えている情報チームのセピラを横切り、安全チームのセピラへと、管理人達を翻弄するように走り、管理人達を取り巻いていく。

その時だった。

―――収容施設のクリフォトの暴走を告げるブザーが鳴ったのは。

「だ、誰や…!!?こんな状況で入室しやがったのは!?ほんまエグいわ!!」

追いついてきた555がそう叫んで、その場の情報チームセピラでモニターを見上げる。

「"ま、待って…!誰も…誰も入室してないわよ…!"」

モニターから全体を見渡していたクルミの声が収容施設に響く声を聞いて、管理人たちは耳を疑った。

狼を追いかけていた一部を除いて、足を止めて付近のモニターを確認する。

「だ、誰も…誰も入っていない…何が起こってるの…?」

384が言いかけてハッとなった。

"またなのか"、と。

「おや、また何か興味深いことが起こったみたいだね」

そこへ鎮圧に加わったウィリーは口で笑みを浮かべたまま狼を追いかける。

奇妙そうに言っても、やはり起こることはまるで予想していたかのような反応だ。全く動揺が見えない。

一同が状況を確認している間にも、クリフォトの暴走のカウントダウンが始まっている。

狼の遠吠えを聞いて、ほとんどのアブノーマリティが脱走している中、そのケージは昨日より多いのか少ないのかすら不明だった。

何が起こっているのか、壮絶な場を目にしてどう行動したものか、戸惑いを隠せないが、

皿面は恐怖の中、苦し紛れに冷静を留めようとして叫んだ。

「み、みんなと、ととにかく今は…!!

脱走が危険なアブノーマリティの入室を優先して……!!」

「そうですね、とにかく私は『蒼星』の収容室に向かいます!」

817は動揺を抑えながら、狼を追っていた足を止め、すぐさま危惧されるアブノーマリティの部屋を目指した。

そこは、現在もぬけの殻となっているらしい懲戒チームだ。

瞬時に貪欲の王が這っている廊下を判別し、そこに出くわさないルートを選んでも、間に合うかどうか。

「817先輩…!お願いします!

わ、私は『何もない』さんを…―――――」

ALEPHの脱走だけは最大限抑えなくてはいけない。

他の管理人たちが狼の鎮圧を優先させて次々情報チームのセピラを出て行く中、ラサは緊張しながら言いかけたが、

途中で言葉に詰まる。

…その瞬間、自分の足元から聞き覚えのある音がしたからだ。

ラサは反射的にその場を走って避けた。

彼女は自分の支部でも何度も出撃していたこともあってか、その危機感には覚えがあった。

瓦礫を砕くような音、枝を割るような音、果実を潰すような音、ゼリー質のものを溜めた器を引っ掻き回すような音。

突如、床を割って張り出した赤く濡れた枝は、

いくつもある黄色のつぶらな瞳であたりを見回しながら、やがてこちらを見た。

「あっ…!天国さん――」

ラサが言いかけたところで、すぐ隣からは悲鳴が上がった。

「わぁっ………うわぁあああああああああああ!!!」

「皿面先輩っ!!」

情報チームのセピラで未だ留まっていた皿面は、罰鳥と遭遇したときの比にならないくらいのそれで叫び、

もつれた足で倒れ、震えながら後退りする。

力が入らない。

突如、太い枝が裂けるような音がして、我に返ったラサは、

視界の隅で震える皿面にかけよりたい衝動を抑えながら、目の前のそれを確認した。

『地中の天国』。

赤い棘の樹木。広げる翼。

目を、そらしてはいけない。

さっき一瞬だけ、皿面の方を向いたからだろうか。

いつの間にか『地中の天国』のその背後には、オフィサーの四肢の果実を付けた赤い枝が、液体を滴らせながら、揺れている。

フィルター越しとはいえ、この光景はショッキングなものである。

初日に333が検証した通り、管理人が見つめてさえいれば、まばたきをしても動かないらしい。

しかし身動きできないのは、自分も同じだった。

相手は赤攻撃に免疫を持つ。

自らのE.G.Oでは、現在太刀打ちできない。

他の管理人たちはみんな、狼の鎮圧を優先したり、クリフォトの暴走した収容室に行くためにここから出て行ってしまった。

パニックを起こした皿面は震えながらすぐそばにある出入口を見失って壁に頭を擦り付けているらしい。

くぐもった震える小さな声で悲鳴まじりに何か紡いでいるのが聞こえてくる。

目をそらすことができないので、声しか確認できないものの、救護を要する状況だということは分かる。

「"ラサさん、聞こえますか?

どうかそのまま聞いていて下さいね"」

「ソーニャ先輩!!」

突然モニターから響いてきた声は、ソーニャだった。

安心したのもつかの間、すぐにラサは油断してはならない対象への緊張感を取り戻す。

「"先程こちらで合流したレストさんに、地中の天国の鎮圧に向かって頂きました。

それまで絶対に目をそらさないで…お願いできますか?"」

彼女の言葉にラサは目の前を見据えたまま、強く頷いた。

モニターの通達機能を使うには、『地中の天国』に背を向けなければならなかったので、ラサはその場にとどまってくちばしを取り出し、構える。

「やってみます!」

相手は赤攻撃に免疫を持つ。

くちばしは、相手への鎮圧道具として今手に取ったわけではない。

モニター越しに「逃げずにここにとどまる」意志を表明するとともに、自らの集中力を保つためだ。

視界の端で揺れる果実が注意を引きそうになるのを、彼女は手の中のくちばしを強く握って防ぎ、赤く流れて広がる翼を見つめる。

モニターに表示しておくだけでは意味がないことを、奥の樹木が何よりも証明していた。

ソーニャは彼女を見届けるとその先を信頼して、中央本部で足踏みを始めた笑う死体の山の収容室に走り込む。

カウントが残り3秒になった所だった。

「ここだな」

間もなくして入ってきたレストの通る声を聞いて、ラサは安堵に脱力しそうになった。

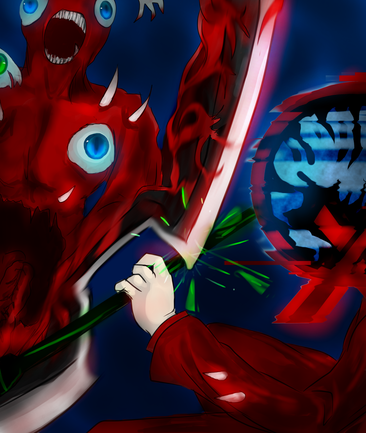

レストは刀身の細いユースティティアを手に出現させながら、樹木の眼前へ舞い込む。

美しい青い光が切り取られて割れるように踊る。

その様は舞うように優美だが、視点が一度たりとも『地中の天国』から逸らされていないことにラサは気付く。

ユースティティアは形を変えたものでも、轟音と鎖のはじけるような音が響き渡り、対象にそぐようにして刻み込まれた。

樹木を切り倒すような音、枝葉を焼くような音とともに、ゼリー質のものを溜めた器をひっくり返すような音。

血で濡らした衣類をしごくような音が響く。

あっという間に『地中の天国』の枝葉が折れて、眼が白く濁った。

それを見届けると、ラサは少し息をついてへたれ込む。

今までずっと同じ体制で構えていたのだ。

強い集中力が切れて、反動が襲ってくる。

「…」

レストは黙って振り返る。

座り込んだスモーキークォーツは柔らかく虹を透過させて見え、奥の方では眩いオリーブグリーンのペリドットが震えていた。

彼女は宝石たちの無事を確認すると、颯爽と情報チームのセピラを抜け、その横にある通路へ走る。

そばに立つ、バラバラに砕けて乱反射する宝石の欠片を吊り下げた、若木を通り抜けて。

ラサが安堵と共に、見上げたモニターからは、今まさにこちらに入ってくる寸前の『知恵を欲する案山子』を、一点の躊躇いなく叩き折るレストの姿が見えた。

「か、案山子さん…!?まさか、こっちに向かってきてたなんて…」

彼女は心がざわつき震えるのを堪えた。

『地中の天国』から目を離すことができなかった彼女は、他のアブノーマリティ達の脱走や行動を気がかりにしつつも、動けずにいた。

すぐに『知恵を欲する案山子』を収容室に送り返したレストは、狼の鎮圧に加勢するために引き返して情報チームのセピラを通過する。

「あ!あの!!レスト先輩!!ありがとうございます!!」

駆け寄って頭を下げたラサを、

レストは微かに頷いて応え、無言で立ち去った。

「皿面先輩…!もう大丈夫です!!天国さんはレスト先輩が鎮圧してくれました…!!」

彼女は皿面を安心させようとそっと声を投げかける。

皿面は小さく震えたまま、はわわと息をつく。

「そ、そうだね。ごめんねぇ。…ひゃッ」

彼はまだ実っているままのオフィサーの木に肩を震わせながら、ゆっくりと立ち上がった。

*

(…何かがおかしい…一体何が…)

サイレンは、違和感とともに、モニターを見つめた。

何が起こったのか、把握するまでに実際時間はかからなかったが、

あまりにも信じがたいことが起こっていたので、彼は自分の目と、頬についた欠片の目で二度確認した。

―――時間が、経っている。

鎮圧で管理人たちが収容施設内を走り回っている中、誰も収容室に入室していないのにも関わらず、

少しずつ刻一刻とクリフォトのケージが増えている。

まさか、とは思っていたが、今確実にその瞬間を目撃してしまったのだ。

確信を持てたところで、サイレンはすぐに通達機能に触れた。

「"皆さん、どうか…そのまま落ち着いて聞いて下さい。

誰も入室していなくても勝手に時間が進んでいるようです。

このままでは、あと半時もしないうちに白昼の試練に入ることが予想されます"」

「な…!なんだって…!?」

サイレンの言葉を聞いたアルジャーノンが、耳を疑って案山子の収穫祭を手に固まった。

彼だけではない。

この事態に鎮圧の手を止める者、より一層怒りをあらわにして鎮圧に続ける者、どちらにしても動揺している。

しかしその瞬間、狼もまた傷だらけの身体で走り出した。

「ひっ…!こっち戻ってきてんじゃねえよくそ!!!」

どれだけ引き寄せやすい体質なのか、ジョンが引き返してきた狼に驚いて罵声を浴びせる。

地を揺るがす冷たい遠吠えが再び聞こえたのは、狼が福祉チームのセピラで、鎮圧に来た管理人たちに囲まれている時だった。

多くの致命傷を抱え、息も絶え絶えに項垂れている様子を見て、躊躇う管理人もいるだろう。

しかしここでなんとかしなければ、ミカンを救出することができない。

「躊躇うな!!叩け叩け叩け叩け叩け!!!」

1006が叫んだのもつかの間、狼は再び遠吠えを上げる。

「"赤頭巾の傭兵が脱走しました!彼女を引き留められる人は優先的に向かって下さい。

間もなく深紅の白昼が始まりますが、みなさんは双方の鎮圧に集中してください。『肉体の調和』出現後、私が白昼を引き付けます…!"」

サイレンの言葉が通達される。

彼も少し動揺しているのが伺えるが、このような状況下で鎮圧に加わらずにモニターを確認する役があるのはよかったと一同は心底思った。

深紅の白昼は、破裂とオフィサーの殺害を除いて動きを抑えれば、大事故にはつながらない。

「了解!」

『あかずきんー!』

「大変…急ぐよ726!」

「はいよ!」

ウィリーと333、384、726が狼の鎮圧から離脱し、『赤頭巾の傭兵』の鎮圧に向かう。

『赤頭巾の傭兵』と『大きくて多分悪い狼』は、出くわしてしまうと、大惨事を引き起こす可能性が大いにあった。

福祉チームの手前、中央本部の通路で四人は、こちらに向かってくる赤頭巾の傭兵と対峙する。

ここを通してしまってはいけない。

「お、お願い止まって!赤頭巾の傭兵…!」

『すとぉーっぷ!!』

384と333が入り口を塞ぎながら叫ぶ。

しかし、今の彼女から返事はない。

彼らは『赤頭巾の傭兵』の違和感にすぐに気が付いた。

まるで行く場所があるかのような眼差しをしているのだ。いつもの脱走とまるで様子が違う。

「おや、彼女はこちらをまるで見ていないようだよ。

一体どこに行くんだろうね?」

接近してラエティティアを操っていたウィリーは、自分を通り過ぎた赤頭巾の傭兵に攻撃を続けながら、興味津々に観察している。

「おお?」

726がダ・カーポでその足元を切り付けているにも関わらず、赤頭巾の傭兵は怯みもせずに走っていく。

確かに攻撃を受けているはずなのに、確かな足取りを持って進んでいく。

「そんな…!赤頭巾の傭兵は脱走時に最初に見かけた対象をターゲットにするはずじゃ…!」

384が怯えながらこちらに向かってくる赤頭巾の傭兵を見上げる。

何かがおかしい。

これでは、まるで、"誰かが彼女に鎮圧を依頼"したかのような状況だ。

しかし、この状況下で誰も鎮圧を依頼できるはずはない。―――するはずはない。

モニターから指示ができない訓練施設での業務は、直接『赤頭巾の傭兵』の収容室に入室して鎮圧依頼をしなければ受理されないはずなのだ。

【どきなさい】

そう言ったように感じた。

「…っ!」

384は赤頭巾の傭兵がすぐ自分の真横を通り過ぎたので、怯えて座り込んでしまった。

333が慌てて彼を庇うようにしながら、赤頭巾の傭兵を丸い目で追う。

726とウィリーは赤頭巾の傭兵の背後から攻撃を続けるが、止まりそうにない。状況は想定外だ。

「"まさか……

皆さん全員、赤頭巾の傭兵を鎮圧に入ってください!!彼女のターゲットは……『宿敵』です…!"」

サイレンの声が緊張感を帯びて伝わってきた。

しかし、狼も虫の息だ。このまま鎮圧行動を続ければ、狼が先に倒れるのもすぐのはずだ。

「だが断る!!」「同じく」

サイレンの言葉もしり目に、1006が薙刀を振り下ろし続ける。

側では521も不敵な笑みを浮かべて追撃している。

ここは間もなく、今とは比べ物にならないくらいの"戦場"となってしまう。

「OK WAWリー!!」

「あんた何言ってんですか」

キャロンが楽しんで叫ぶ横で、メアリーが狼に爪を振り下ろしつつ、ツッコミを入れる。

「悪気はないけどオオカミ、お前には部屋に帰ってもらうぞ!」

「はやく終わらせてしゃおは父様のお部屋に行きたいのです…」

ブランダーとシャオも、キャロンほどではないが、ラフな雰囲気で鎮圧に加わっている。

「赤頭巾の姉御が来る前にミカンを返して!!!早く!!!

吐けー!!出せー!!産めー!!!」

810も容赦なくユースティティアを振り下ろして、轟音を響かせる。

普段アブノーマリティに友好でいたいとはいえ、この状況下ではそれも緊迫していた。

「…」

259が加勢に戻ってきたが、その表情は頑なに冷ややかだ。

追いついたラサが、くちばしを手に何度も引き金を引いた。

「ミカン先輩を返してください…!!このままじゃ…!!」

その時、セピラに流れ込むように赤いマントを翻して赤頭巾の傭兵が割り入る。

【やっとあんたを刻むときが来たわね、毛皮野郎…!!!】

こうなってしまっては仕方がない。逃げるか、巻き込まれるかのどちらかである。

それより二者が出遭ってしまってからの大惨事は、単にその戦いに巻き込まれることだけではない。

「…!!おい!!!贋作…!!!くそっ!!」

本体が前線に走り出て傷だらけの獣の腹部に呼び掛ける。

その腹から返事はない。

「"本体さん、落ち着いて下さい!ミカンさんは無事です"」

「そんなこと…信用できるか…!」

サイレンの声が聞こえてきて、本体はモニターを睨み上げた。

「"…信じて頂くのは難しいと承知の上です。しかし、分かるんです。保障してもいい。

どうか、すぐにあなた自身の安全を優先してください"」

一部の管理人達は、サイレンの言葉に少し安堵したようだった。

やがて前線に出た本体を庇うようにして、前へと出た管理人たちが走り出す。

狼は苦しみながら逃げ続ける。

赤頭巾を筆頭に、鎮圧を諦めない管理人達は列を成した。

彼らが遭遇してしまったら、優先すべきは赤頭巾の傭兵をなるべく安全に片づけることだ。

赤く燃え上がる殺気を纏った赤頭巾は、もはや目の前の狼を殺すためだけの存在となり果てている。

「"赤ずきんちゃんを先に抑えて!!この状態の赤ずきんちゃんが残るととても危険よ!"」

クルミの声が施設内に響き渡る。

同時に、彼女の声をかき消すように、白昼を告げるカーニバルの音が遠くに聞こえてきた。

『肉体の調和』の居場所を掴んだサイレンはすぐにモニターから離れ、引き付けに走る。

中身がばらけると危険なため、鎮圧するわけではない。引き留めるだけだ。

「とうとう試練が始まってしまったか…!サイレンくんが引き留めてくれているはずだ!いまのうちに…!」

「彼女を先に止めましょう…!」

アルジャーノンがはっと辺りを見渡す側で、259も前に出て赤頭巾を槍で抑え込もうとした。

しかし、彼女もまたダメージを喰らいながら怯む様子がまるでない。

【邪魔しないで!!】

言葉とは言い難い叫びとなって放たれる。

そしてその間にも、赤頭巾は狼以外の者たちを相手にしないのだった。

狼が逃げれば、赤頭巾もそれを追う。

赤頭巾の鎮圧に標的が絞られたところで、なかなかそれは食らわせられない。

狼が逃げ込むようにして辿り着いたのは、再び戻ってきた抽出チームの長く暗い通路だった。

"普段狼が絶対通過しないはずの行き止まりの通路"である。

そこに赤頭巾の投げた手鎌が、回転して壁に突き刺さる頃、

狼もどっと倒れてすぐその場の収容室に戻された。

終わりではない。

「しまった…!!奴の狙いはこれだったのか…!!」

アルジャーノンが叫ぶ。

未だミカンを腹に入れたままの狼が、赤頭巾の傭兵に打ち倒された場所は、狼の収容室の真ん前であった。

赤頭巾を自分の収容室前に誘導することに成功した狼は。

その条件を整えて再びクリフォトカウンターを0にすることが叶い、

収容室を飛び出していく。ほくそ笑むようにして、この場をくぐり抜けて行った。

標的の抹殺が完了したとして、赤頭巾はその怒りと憎悪の矛先が未だに収まることを知らないまま、

通り抜けるかつての宿敵、狼にも目もくれず、その殺意に満ちた瞳を管理人達に向けた。

既に言語を失ったあわれな傭兵は、無差別にこちらの列に鎌を振りかぶって投げてきた。

「ああ!!危ない…!!逃げるぞみんな!!」

アルジャーノンが叫ぶ。

抽出チームの長い一本道の廊下を、ただ傭兵の放つ弾丸が通過し続ける。

「みなさん下がってください…!」

259が叫んだが、間に合わない。

「……メアリー!!?」

赤頭巾の傭兵に一番近い位置にいたキャロンに向けられた弾丸を、メアリーが小さな身を滑らせて自らの身に受けさせた。

「……ッ……!」

「メアリー…!!メアリー…!なんでわしを庇ったんじゃ…!!!」

狼の抽出物を継承した小さな少女は、脚を引きずってキャロンを庇いながら、前に進もうとする。

自分を庇ったと分かったキャロンはすぐに駆け付けて、庇うようにして彼女を抱え込む。

赤頭巾の傭兵が宿敵の狼を抹殺した後の、次の抹殺対象を決めるまでの、ほんの数秒。

このままでは、ふたりともターゲットにされてしまう。

彼女たちを庇おうとした管理人達がこぞって前へ出ようとしたが、間に合いそうにない。少し距離がある。

その時だった。

『かんりにんにまかせろ…!!』

そこへ立ちはだかったのは、彼女たちのすぐ近くにいた333の影だ。

彼女たちを守って傭兵の集中砲火を浴びる。

「333たや!!お、お前さん……!!」

「きゃああーーーー!!」

あまりの惨劇に空気が凍り付いた。

彼女たちが逃げるまでの間、十数撃ほどの攻撃を喰らって333は必死に耐えている。

『…めありー!きゃろん!!にげて…!!かんりにんはへーき………!』

やがて、333が崩れ落ちる寸前、259が前に出て無言で天国を握りしめているところ、

521が手で制して、さらに背後を庇うようにして前に進み出た。

「ここは僕にさせてくれ。

―――…さあ、僕と少し踊ろうか、リトルレッド」

先ほどまで狼を追いかけようとしていた521が状況を判断し、ミミックを手に、紳士が淑女を踊りに誘うように、お辞儀している。

彼が黒い波形のオーラを纏い始め、手鎌を手に突っ込んできた彼女を塞き止める。

すでに言葉は通じないらしいが、521は彼女の心と呼べる部分を手に取るように分かっていた。

手鎌が回転して彼の肩を裂くと、その肩は彼の纏う黒い波と同じように波形を広げ、すぐに傷口を縫うように塞ぐ。

どこを切られても繰り返し再生され、果てには脳天を切られても少し反応が鈍りながら、黒い波が溢れては著しい再生力を見せた。

「……す、すごい……」

管理人たちが息を呑んで目を奪われた。

赤頭巾の傭兵の鎮圧に加わろうともしたが、まるでそれは本当に一対一で踊っているかのように見え、手を出すのに気が引ける。

「ここは、僕が引き受ける。キミたちは狼の対処にいくといい。」

「わ、分かった…」

あまりにもものすごい情景が広がったので、足を止めていたアルジャーノンは、メアリーとキャロンの沈んだ様、

そして彼女たちが見つめていた333を心配そうに見遣り歯を食いしばる。

333に駆け寄って介抱したい意思すら、徹底的に潰されるような惨状が広がっている。

…この状態で生きているはずがない。

訓練が始まって、初めての、管理人の犠牲。

このような惨劇を目の当たりにして、すぐに訓練に再参加できるわけがない。

"私達がセフィラにしてほしい対応って不備を確認してもらうことだけなんですか"

今朝の彼女の、…メアリーの言葉が後悔となって思い出される。

―――この訓練は明らかにおかしかったのだ。

明らかに管理人への殺意でできている。

「アルジャーノンくん、彼らのことが心配なんだね。

…けれど大丈夫だよ。行けるかい?」

「……」

ウィリーに促されるまま、アルジャーノンは後ろ髪を引かれる思いでその場を後にした。

彼の言葉の真意を、今は知る由もなかった。

一部の管理人達は既に狼に向かっていったらしかった。

相変わらず非常事態が続いているが、これ以上あの狼を野放しにしてはおけない。

521が赤頭巾の傭兵と躍るように対峙している間にも、

メアリーはキャロンの腕の中で目の前の333を見つめて固まっていた。

自分を守ってくれた333が、明らかなる致命傷を負って、崩れ落ちている。

「……」

キャロンは、メアリーの目を覆い隠すようにして、この惨状をできるだけ見せないように、そっと立ち上がった。

その時、メアリーはキャロンの脇から信じられない光景が見えた気がした。

まるで、さっきまでの惨状がそのまま巻き戻されているかのように動いている。

飛び散っているもの、裂けている部分、すべて、ゆっくりと、そして徐々にスピードを上げて、333に巻き戻っていく。

ふと見た333はすっかり元に戻っていて、上体を起こし、額の汗をぬぐっていたようだったので、

メアリーはジト目がちな隻眼で、それを二度見、三度見した。

『フー、みんな無事か?』

「あんたこそ無事ですか」

「ややや!!!333たや!!!!」

メアリーを抱えていたキャロンは、先ほどの青ざめた顔とは打って変わって、頬を紅潮させ、333とメアリーを抱きしめて頬ずりした。

『きゃ、きゃろん、まさつ!!熱い!!!!よだれ!!ぬるい!!!!』

回復促進ガス、もとい修復ガスの注入が制限されているのも関わらず、333と521は著しい回復を見せる。

彼らの肉体の回復に少し遅れて、衣服が修復されていく。

521が足を踏み込むとミミックを反対方向に振りかぶった。

「…!!」

斬り上げたミミックに、やがて力尽きた赤頭巾は大きく打ち上げられ、記録チーム廊下の低い天井、広く宙を舞う。

それを演技めいた仕草で、521が抱きとめた。

「おやすみ、リトルレッド」

*

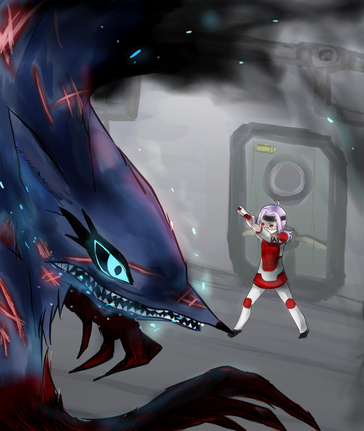

『肉体の調和』が地を這うように身を揺らしている様を見つけたサイレンは、

走りながら身に着けていたE.G.O装備を『ミミック』に変化させる。

身体から赤い布地が不定形に揺らめき形成されていく。

いくつもある白塗りの巨大な顔に、大きな口は血色のルージュを引き、

歪んだ足りない歯をちらつかせながら笑うそれは、こちらに気付いて身じろぎしながら向かってきた。

先日のようにこちらを無視をして走っていくかもしれない可能性は確かにある。

蠍の尾のような部位についている巨大な顔の、喉奥からバルーンのように膨れ出たような針を、

サイレンはさらりとかわし、次の攻撃を素早く読む。

動きだけは単純だ。時間稼ぎならばいくらでも自分にできる。

この間に他の管理人達がミカンを救出してくれれば、肉体の調和を刺激せずに事態を収めることができる。

――その時、サイレンは『肉体の調和』の向こうに、ふと、人影を見た気がした。確かに"誰か"がいる。

どことなくほくそ笑まれているような不快な気配を感じ、

不審に思ったサイレンが攻撃を受け流しながら、その向こうを見据える。

そこにいたのはオフィサーだ。

オフィサーがやや前傾姿勢になって、こちらを向いている。

目があった途端、そこに"にやり"と、肉体の調和と同じくらいの血色のルージュを引いた不気味な笑みを浮かべている口を見せてきた。

それと同時に顔を上げ、どろりと、血に濡れたまなこを見せる。

(―――『赤い靴』…!)

足元まで見なくても、その表情で安易に察することができた。

すでに話が通じる状況ではない。

この施設のオフィサーたちは、生きているのにまるで生きてはいない、自動的なものだ。

赤い靴は、人の心に直接作用するアブノーマリティだが、それがなくても作用するのか、それとも彼らにも心があるのか。

どちらにせよこれでは、アブノーマリティの入れ物だ。

「…待ちなさい……!」

思わず口をついて出た緊迫した言葉。

赤い斧で切りかかってきたオフィサーは、高笑いをあげる。

――赤い靴の斧は、まっすぐ『肉体の調和』に命中した。

こちらに眼差しを向けたまま、けたたましく笑い続けるオフィサーの…『赤い靴』の表情を見て分かった。

オフィサーの狙いは最初から『肉体の調和』を破裂させることにあるようだ。

次に来る一撃の直前、サイレンはすぐさま武器にE.G.O『対価』を取りだすと、その斧を塞き止める。

瞬間、釣鐘状のハンマーからは、大きな鐘の音が鳴り響いた。

次の素早い斧の一撃も『対価』で受け止めたが、背後から身を乗り出した『肉体の調和』は、サイレンの横をすり抜けて

むしろ、自ら切り刻まれるようにして、その肉塊を預けた。

辺りには一面、彼らのルージュと同じ色が飛び散る。

(…しまった…!)

――――笑っている。

彼らは、笑っている。

急いで間に割り入った。

そこからは、早かった。

*

「…!なんだ…!?」

狼を追いかけていた本体が足を止めて辺りを見渡した。

溢れ出ているのは『開始の歓声』、小さな肉塊ピエロだった。

「もしかして、サイレンさんの身に何かあったのでは…!?」

817がすぐそこに現れたピエロに杖を振りかざしながら心配そうに見渡す。

咲き上げた鎌の後からも次々と溢れている。

「"サイレンくん…!?ちょっと無理しちゃってない?!

待って、みんなで立て直せるように考えるから…!!"」

異常に気付いたクルミの声が施設に内に響く。

彼女が見ていたモニターからは、赤い靴を履いたオフィサーを追うサイレンの姿があった。

外掛けフィルターの映像には少しのノイズが走っており、彼が攻撃を庇いながらかなり耐え忍んでいた様子が伺える。

「…申し訳、ありません……」

その言葉は施設内に通達されたわけではないが、肩を落とす姿からそう呟いていたことはなんとなく伝わった。

彼の性格なら、責任感から無理をすることは想像がつく。

「"大丈夫、問題ないわ。みんなで交代に対処すればいいだけのことよ。

あまり一人で背負い込まないでね”」

溢れ出た肉塊たちも鎮圧するために、すぐに対処向かう管理人たちもいたが、このような状況下でうろたえる管理人達も多い。

未だ狼や他のアブノーマリティから標的を変えない者もいる。

「…どうして…まさか赤い靴がそんな行動を取るなんて…こんな状況、どうすれば…」

384が震える声で、モニターを見つめながらつぶやいた。

画面には、『開始の歓声』がいたるところで笑いながら踊っているのが見える。

とは言っても、この状況下で脱走していないアブノーマリティの方が少ないくらいだ。

『笑う死体の山』は、収容室の中で何度もジタバタとしており、脱走しているのを通りかかった521が叩き返している。

不敵な笑みを浮かべ続けて対処し続けている彼は、収容室の前に警戒して待機し、それ以外の行動が取れず仕舞いのようだ。むしろ楽しんでいるのかもしれない。

しかしこの調子では、再び『赤頭巾の傭兵』も脱走してしまうだろう。

追い打ちをかけるかのように、クリフォトの暴走を告げるブザーも聞こえてくる。

こうしている間にも時間は経っているようだ。

狼を追う管理人も多い。

各々が一人ひとりの行動をとり、統率の取れていないまま混乱を極めている。

このような状況に気を配れるわけがない。

普段ならば、"やり直し"してもいい状況だ。

しかし、そんな選択肢は今ない。

不安と恐怖の嗚咽だけが、喉から溢れそうになったその時だった。

384は、いきなり肩に触れられる感触にどきりとする。

「…ほら、まだみんな生きてるぞ。

おまえなら余裕だろ?」

726だ。

切れ長の瞳を開いて、側で一緒にモニターを見ている。

彼の言葉にはっとした384は少しずつ冷静さを取り戻していった。

パニックに真っ白になりそうな視界が揺れながら落ち着き、状況をを確認する。

「……そう…そうだね…まだ、…まだ間に合う…!」

その様子を見届けた726は、ふと微笑みを向けてすぐに通路に駆けて行った。

「"み、みなさん、そのまま聞いて下さい…!き、聞ける余裕のある人は聞いて…!

今から『大きくて悪い狼』鎮圧班と『開始の歓声』鎮圧班、

緊急性のあるアブノーマリティ対処班に分かれてください…!

開始の歓声がいる場所を言いますので、できるだけそこに向かって…!

アブノーマリティについても場所を伝えます…!"」

384のかなり緊張感を含んだ声が響く。

指示をしなければ。

――――それが本来の管理人の姿だった。

指示をしなければ。

ミカンを含む全員が助かるような指示を。

「"『貪欲の王』現在移動中!見つけ次第伝えます…!

『赤い靴』現在中央本部を下降中…"」

彼が緊張しながらも次々居場所を伝えると、数名の管理人達は応じてくれたらしかった。

それだけで少し心強くなる。

応じている管理人達は、むしろ彼の指揮で落ち着きを取り戻しているのだ。

しかし、次に384がモニターから施設内を見渡した時、一瞬呼吸が止まった。

「"―――……ジョ、ジョンさんがパニックで中央付近を徘徊してます!

だ、誰か…!!!"」

ホワイトダメージ武器の管理人、と言いかけた384は、その途中で口が固まる。

魔法の弾丸所持の管理人のパニック危険度はWAW、

もしくはそれ以上に匹敵する。

この状況で、誰に止めにいけと言えるのか。

*

「汚い身体で絶望ちゃんの部屋の前に立つなああああ!!」

555が怒りをあらわに叫びながら、鋭利な涙の剣で目の前を射抜く。

『開始の歓声』は、大きく弾けて解れた。

『絶望の騎士』のカウンターを下げられても、脱走の起因に結び付かないが、彼にとっては放置できるものではない。

中央本部黄味がかった通路、一点の青白い管理人は、さながら点と線を結んで星座を作るようにして飛び回る。

収容室に入れないとはいえ、彼の中では絶対的な忠誠心以上のものが彼女の部屋を守っていた。

それは、祝福以外のものである。それはどこか狂気じみた誠意と言っても過言ではないだろう。

そこに夢中になっていたせいだ。

555は自らの前に、自らの影が伸びていることに気付いた。

背後が眩しい。少女の高笑いが通路にこだまする。

『貪欲の王』だ。

美しい金色の光が止むころ、555が振り返り「ちょ、お姉さま」と言いかけた時だった。

不穏な気配が背後から漂ってきた。

『貪欲の王』が現れた反対側…

彼の背後には先ほど取り逃されたらしい『赤い靴』を履いたオフィサーが佇んでいる。

彼の跳躍力であれば床を蹴ってでも一気に通路の反対側にいけるが、無傷では済まなさそうだ。

『赤い靴』のオフィサーは、意地悪そうに道を塞いでいる。

「ちょっと…!!シャレにならんて!!!!やだーー!!!!

どうせならお姉さまじゃなくて絶望ちゃんに収まりたい!!!やだーーー!!!」

彼がわめき散らしていたところ、

オフィサーの胸から突然黒い高熱が走り抜けた。

「魔弾…!!」

555は、すんでの所でぎりぎりそれを交わす。

それは、まだ沸いていた『開始の歓声』たちの群れを

一撃で焼き払い、『貪欲の王』の口を貫通した。

この状況では、魔弾の射手すら暴走し得ることは予想していた。

しかし、―――――そこにいたのはジョンだ。

「……やってやる!!」

先ほどパニックの通達は聞いていた。

仮面の下の顔を別人のような形相に変えているのだろう。

声は仮面のなかから重く響いてくる。

彼はそのまま躊躇いなくオフィサーの足を魔法の弾丸で焼ききり、走ってくる。

バランスを崩したオフィサーはそのまま背中から崩れ落ち、斧が宙を舞って床に突き刺さる。

あわや巻き沿いを食らいそうになった『赤い靴』は、そのまま足首ごとひとりでに逃げていった。

「悔しいくらい去り際も美しい」、動けなくなったオフィサーはそう言いたげに黒々とした赤い目だけで、

その行く末を羨望の眼差しで見つめている。

ジョンはなおも、スピードを緩めない。

彼も彼とて何も見えなくなっているのかもしれない。

「待て!いくらなんでもお姉さまの口に

走ってくのは無謀でしょ…!正気に戻れや!!」

555はすぐさまジョンを正気に戻そうと剣を掲げたが、

間に合いそうにないので彼の肩を掴んで向きを変えさせた。

徘徊経路が逆になる。それでいいのか。

未だに少女の笑い声がこだまする通路を抜け、福祉チームセピラの上部で鉢合わせとなったのは259とアルジャーノンとソーニャの三人だ。

どうやら384の通達を受けて『赤い靴』と『貪欲の王』を追ってきたらしい。

「555くん!無事か…!」

「ジョンも無事ですね。よかった…」

アルジャーノンと259がひとまず安心していたが、555はジョンの肩を掴みながら首を左右に振る。

「いやこれ無事に見える…?

ハア…あんたらお姉さまを探しに来たんなら外れだよ。

進行方向こっちやねん…」

555は少し笑いを含ませながら自分達が逃げてきた方向を指差す。

未だに少女の笑い声はこだましており、彼の含んだ笑いと合わさってなんとも言えない空気になる。

「あと、赤い靴は…こいつがやったから。

危なっかしいのなんの…」

「し、しにたくない…!!」

「落ち着いてくださいジョン…!

大丈夫ですから…!!」

先ほど『赤い靴』を鎮圧した姿とはうって変わって急に震え出したジョンを、259は必死で落ち着かせている。

その時、黙って同行していたソーニャがそっと口を開いた。

「待ってください…何か聞こえません…?」

彼女の言葉に、緊張感が張り巡らされ、

アルジャーノンの耳はぴくぴくと振動している。

「な、何か聞き覚えのある喧騒が…」

それが何なのか、気付いた頃にはもう遅かった。

―――向こうから背の高い人影が見える。

彼らには、それが何かすぐに分かった。

青ざめたアルジャーノンが口からこぼれるように、緊張にこわばらせながら

妙に発音の良い声で呟く。

「…な…Nothing There…」

目の前に立っていた大きな人影は、人などではなかった。

人間のふりをし、蹂躙という認識もなく、呼吸するように目の前の人間を一瞬で虐殺できる存在。

――――『何もない』。

あろうことか、それは第三形態にまで成長していた。

収容時の姿とは大きく異なった二足歩行。より人に近づいた何か。胸の大きな瞳には、つややかに福祉チームの青いライトが映っている。

赤い裸体はさも皮膚をはいだ様にもみえるか、否、元々そんなものはなかったか。

ぽっかりと開けたような腹の空洞からこぼれ落ちるようにぶら下がったままの臓物は、フィルターの有無にかかわらず見る者に躊躇を与える。

「ここは私が時間を稼ぎます!!

ジョンを連れて逃げてください!!」

259が天国を片手に前に踏み出す。

無論、あらゆる物理攻撃を無効化する第三形態『何もない』と天国では渡り合えない。

できるのは時間稼ぎだ。

「しにたくない!!!しにたくない!!!!」

ジョンが震える腕で魔法の弾丸を『何もない』に撃ち込んだ。

それは相手の”剥き出し”の腹をよく焼いたが、

そのために彼の標的をよく定めたらしかった。

「逃げてください!!」

259が叫んだのも虚しく、ジョンは足がすくんで上手く逃げられないらしい、アルジャーノンが暴れる彼を押さえ付けて担ぐので精一杯だ。

『何もない』が、ゆっくり歩みを進め、骨のような突起物が指の数だけ露出している手をかざした。

このままでは"259以外"の全員が倒れてしまう。

259は咄嗟にその腕の下から、天国の槍の先を突き上げた。大きな衝撃とともに、がつりと鉄のはじけるような音が響く。

それはわずかな瞬間だった。

「……!!!」

標的はずらさせたものの、少しの所で猫の耳のようにぴんと立っていた髪の片側をかすり、

ふわりと宙を舞った。

「259さん…!」「259くん!!」

辺りが凍り付いた。

259は目を開けたまま、その場でフリーズしたように固まって動かない。

悲鳴すらあがらない。

「―――…五人の管理人の危機を察知。救助します。」

たまたま狼の鎮圧に合流するために運よくそこに通りかかったのは、ルシフェニアだった。

彼は危機に陥った管理人の情報を察知し、『何もない』の脇を掻い潜って

身動きしない259を軽々と抱きかかえると、するりと速やかに走り出した。

「お、おいキミたち!!逃げるぞ!!」

ジョンを担いだアルジャーノンが叫ぶ。

555はすぐさま『何もない』を掻い潜って避難したが、ソーニャはショックで動けないらしい。

言葉を失ったまま、259の髪の断片を見つめたまま震えている。

「お、おい!!」

アルジャーノンが繰り返し呼ぶ。

しかし反応がない。

『何もない』は、ゆっくりと歩を進めている。

―――人の歩きとは全く違う速度で。

*

「……な…、なぁ……」

先ほどまで機敏にモニターを見渡して『開始の歓声』の場所を読み上げていた384は、

『何もない』の脱走を目の当たりにしてしまって、

とうとう終に息切れのように膝から崩れ落ちた。

イラスト:ミアネ様

戻ってきた726が「おつかれっと…」と、すかさず肩を貸す。

同時に試練が完了する笑い声が聞こえてきた。

「まぁ、ここまでやったんだ。

後は任せて大丈夫だな。」

726はアブノーマリティに対して無関心だったが、

気絶した384に肩を貸しながらモニターを見つめて呟く。

そこへ入ってきたのはルシフェニアだ。259を抱きかかえている。

彼は、259をそっと座らせると、384に代わり、施設内に通達している。

「通達、669。中層部にて、ナッシングゼアの脱走を確認。現在、福祉チームを通過中。

各自警戒を怠らないようにして下さい。」

その声に259はうっすらと目蓋を開いた。

「…あ…ああ……」

「命に別状はないみたいだな。」

726が384を介抱しながら言うと、259は辺りを見渡した。

何事もなかったかのように、259の髪型は元の姿に戻っている。

ここはコントロールチームのセピラだ。

先ほどの場所よりずいぶん遠くに避難してきたらしい。

「み、…みなさんを…助けに行かなくちゃ…」

少しよろけながら彼が立ち上がろうとするのを、

戻ってきたルシフェニアが止めた。

「まだ安静にしていて下さい。」

「259はもう大丈夫ですよ。心配しないで下さい…」

259の表情はいつものように穏やかだったが、

少し焦りに緊迫しているように見える。

726はそんな彼に、目でモニターを見るように促す。

*

「……」

『何もない』の元へ走ってきたのは、あろうことか、

未だ身体にダメージを蓄積させたままのサイレンだった。

釣り鐘状のハンマーから、鐘の音が辺り一面に鳴り響く。

変わり果てた腕…、振り下ろされた斧を『対価』を手に受け止めている。

サイレンは、ひとつ深く、深呼吸した。

酸素が行き渡り、全身の傷が疼くのと同時に神経が集中していく。

身に着けていたE.G.O装備は『ミミック』のまま、目の前を見据える。

「サイレンさん…?」

鐘の音にようやく目が動いたソーニャが、麻痺した喉で呟いた。

サイレンは振り向かない。外掛けフィルター越しでも、まっすぐ『何もない』を見つめている姿だということが分かる。

「ここは私が引き留めます…。

いいえ、今度こそ私に止めさせてください。」

「き、キミ…!

さっきのことで責任を感じる必要はない…!

いくらなんでもひとりでは無茶だ…!!」

アルジャーノンがジョンをそっと555に託すと、自分も『案山子の収穫祭』を手に側に並ぶ。

「え、あ、ちょ…」と戸惑う555をよそに、鎮圧の姿勢をとる。

「いいえ…アルジャーノンさんたちは逃げてください」

サイレンが責任を感じているのはもちろんだがそれ以前に彼は、

『何もない』を引き留めなくてはいけないと、重く感じたのだ。

かつて、自分と握手した青白い腕は面影のように残っているものの、こうなっては意思疎通は難しい状態だ。

それでも、これ以上彼が誰かを傷つける様は見たくなかった。―――自分が傷つくことになったとしても。

どこまで持ち堪えることができるだろうか。

心細さを、彼の頬にある『何もない』の欠片が支えた。

―――――その時だった。

彼らの目の前にキャロルが現れたのは。

「扨、虚空なりし肉塊を即座に仕留めてみせよう。」

直立したままの彼女の影だけは徐々に伸びはじめ、いびつなものへと変わっていく。

「な、なんだ…!?キャロルさん…!?」

アルジャーノンが顔を庇ったのは突然突風が吹き荒れたからだ。

何が起こったのか分からず、一同は武器を片手に静止している。

突風が止むと、黒色の影が現れた。

あまりにも突然だったため、新種のアブノーマリティが現れたのかとサイレンは疑った。

急にセピラの視界を狭めたのは、翼をもった四足の黒い生物だった。

それだけを見れば、胴体は黒い馬のようにも見えるが、

六つ目のアイホールを持った馬の頭蓋骨のような面と兎の耳に似た触覚、

尾に当たる部分にはクマ蜂の腹部のような丸みのある器官が備わっていた。

「…これは……」

サイレンが記憶している限り、それはいつか、文献で見たことがある生物に近いと感覚的に察した。

フィルター越しに見るその姿は、とても愛らしいものだが

外せばどのように見えるかすらもサイレンはおぼろげに知っている。

フィルターなしで見たあなたは、SAN値チェックです。

「ぎゃるるるる!!」

その生物はコミカルな声を上げて、『何もない』に突進していく。

『何もない』の攻撃をその身に受けて怯みながらも、どこうとはしない。

必死にサイレンたちを守ろうと立ちはだかっている。

「是、お前も虚空なりし肉塊に敬愛の念を持つ者であるのならば、その最後を見届けよ」

キャロルは、サイレンにそっと告げた。

静かながら真っ直ぐな言葉だった。

サイレンは自身の心苦しさの中に、観念があるのを感じた。

彼女の言う"敬愛の念"とは、このような状況でも成立するのだろうか。

鎮圧が完了して、しばらく『何もない』から発生している声が残響となってこだましていたが、

それも止むと、それこそ、何もなかったかのようだった。

「ぎゃる!」

「お、終わったのか…?この子は一体…?アブノーマリティ…じゃないみたいだな?」

アルジャーノンがふわふわと頭を撫でると、彼は嬉しそうに身を寄せた。

さっきまで何が起こっていたのか分からないままのソーニャも静かに撫でてみている。

「応、イリーガルにはイリーガルで応えてやるのが礼儀だ。」

キャロルはそう言いながら、サイレンにすれ違いざまにそっと呟く。

「…惟、私からお前に言えることはないが……

……アブノーマリティを愛することは決して罪ではない。

…如何なる形であれ、感情がある以上、心を寄せることも必然であるからな」

自らもそうであるかのように。

去っていくキャロルに呼ばれるまで、四足の黒い生物は、しばらくサイレンを心配そうに見つめている。

「そうですね…」

肯定とも否定とも取れないような

灰色の声で、サイレンは小さく呟き、

「でも、ありがとう」

と、四足の黒い生物を優しく撫でた。

それは心配そうに頷くと、キャロルの後を追った。

*

ようやく一同が狼の留まるセピラに合流した時、未だに管理人たちはその対峙に追われていた。

特に本体は気が気でなく、眼差しには困憊と憎悪が満ちている。

二度も脱走して管理人達を翻弄しているのだ。管理人達も修復の至らない所に支障をきたしている。

「埒、……オオカミよ、お前ももう充分であろう」

合流したキャロルは、その様子を見かねてすっと狼の眼前に立ち、声を投げた。

しかし狼もまた、脱走している間は人の言葉を失っている。

返事はない。

キャロルがそっと腕を伸ばすと、

彼女の影からうっすら玉虫色の光を放つ黒い不定形な生物がそろりと伸びてきた。

水気の光沢を持ち、粘液のようにしたたりながら蠢いており、

それは一部の管理人達が文献の中で目にしたことのある姿にとても酷似していた。

深淵から引きずるようなずるずるとした音を立てながら、身体から分離した玉のようなしずくさえ、

目玉のように光りながら漂っていた。

驚いた管理人達は瞬時距離をとる。

「てけり・り!」

「わーッ!何この子……!!!」「なんだこれは…!!」

驚いている管理人達を尻目にそれはコミカルな声で嘶きながら、爪を上げた狼にまとわりつき、強く拘束した。

がつり、という音を響かせて、抵抗する彼を顎から床に押し付ける。

上下の牙を食いしばったまま、地すら揺らすような唸りを上げて、青く光る目で睨み上げてくる。

「とどめを刺す…!!」

1006が薙刀の刃を振り下ろさんと、掲げた時、キャロルは手で制した。

管理人の列から259が近付いて、狼の押さえつけられた顔の位置、目線を低く合わせる。

「ミカンを、…彼女を解放してください。」

声こそ優しいが、いつも微笑んでいる259が笑っていない。

その手には天国が握られたまま、いつでもとどめを刺せる状態だった。

この状況下において、鎮圧完了よりも、彼らにはひとつ確認したいことがあった。

赤頭巾と遭遇した後もミカンが無事なのか。何故そうも脱走したがるのか。

しかし彼の言葉にも、狼は耳を動かして認識しているが未だ黙したままだ。

言語を失ったことだけでない。そもそも口を閉ざすことにしているようだ。

「―――僕の希望的観測なんだけどね、」

ウィリーがそっと口を開きながら、前に出る。

先ほどまで果敢に正面から狼の爪を受け流していた姿とは打って変わって、

それでも微笑を浮かべたまま、静かに語り始める。

「君はこの行動で、ミカンさんに知ってもらいたかったんじゃないかい?

空腹のために飲み込んだのではない、君は彼女を抱えたまま一緒に走ることによって、自分の性質を知って欲しかった。

君自身の持つ、その苦しさの根源を。」

ウィリーの静かな言葉に、狼はいつの間にか唸りが静まる。

大きな顔、大きな口、大きな歯、大きな腕、そのいずれも変わらないが、大きな目だけは少しだけ憂いの色を帯びた。

「理解して欲しいとまではいかなくとも、ただ知ってほしいだけ。自分がどういった存在かを。

ところで、君はミカンさんが今日読もうとしていた本が何か、知っているかい?

おそらく、ちゃんと見られなかったんじゃないかな。」

その言葉を聞いた時、狼は姿こそ大きくて多分悪い狼のままだったが、悲痛そうな表情を見せた。

彼の抵抗が弱まるごとに、敵意喪失を認知して、彼を押さえつけている拘束も溶けるように緩む。

「―――君は、今だってこの場を霧になって彼の拘束から逃げ出せる。けれど、逃げ出さないのは何故かな?

……知ってもらわずに逃げることが、寂しいからじゃないかい?」

―――"違う、俺は腹が痛いだけ。もう限界ってだけなんだ。"

その時、通常であれば収容室に戻った狼に本能作業を行うことによってできる吐き出しが唐突に始まった。

狼の大きく膨らんだ巨体はみるみるうちに縮まり、ぬいぐるみのようなコミカルな丸い毛並に戻っていく。

彼の口から、ぽこり、と無事に滑り落ちたのは、眠ったままのミカンだった。

「贋作…!!」「ミカンちゃん…!」「ミカンさん!」

咄嗟にクルミが駆け付けて彼女の肩を支える。

至る所から、呼ぶ声がして、ミカンはふわりと瞼を開いた。

本体とお揃いの赤い縁の眼鏡も、ずっと持っていた絵本も無事だ。

「あれー……ワタシ、いつの間にか眠っちゃってたの…」

彼女の背後では、苦痛に涙を流す狼が、まるで人間のように座り込んでいた。

静かに黙ったまま、ただ白くてふわふわした前足で、腹を時折さすっている。

「えーっと、どこまで読んでたかなー…あれ、お部屋が急に広くなったよー。

本体に、みんなもいるの!」

ミカンは、自分がずっとその腹に入っていたことをまるで知らないらしい。

「その本…」

狼が、未だお腹の不調に声をくぐもらせながら、涙を浮かべたままの目で、静かにミカンの手元にある本を見る。

それには、確かに黒い影が描かれていたが、悪い狼の姿ではなかった。

あの時の、最初に彼女が部屋に入ってきたときに見えた表紙とは全く違って見えた。

*

「333くん…!無事で…無事でよかった……

キミ、どこも痛くないのかい…?」

アルジャーノンは、合流できた全員を見渡しその中に333がいたことで大いに安堵したようだった。

何しろあれだけの惨状だったのだ。管理人達が全員無事であることがただ嬉しい。

『かんりにんはへーきだからな!このとおり何ともないよ!

どーぞこれからも頼ってくれていいだぞ!』

333は相変わらず、無邪気に微笑んでみせると、メアリーがそっと彼に近づいてきた。

「…ありがとうございます……」

メアリーがその隻眼を逸らしがちに伝えた言葉は、無感情そうにも聞こえたが

自分からほんの少しだけ距離を近づけてくれた姿勢が、今の彼にとっては少し嬉しい。

333はにこにこした様子で、Vサインを送った。

キャロンはというと、先ほどまで狼を拘束していた玉虫色の生物に向かって走っていった。

「んんんーーー!!ワシこの子しゅき!!」

「てけり・り!!」

キャロンが飛びついてなでなですると、一瞬少しびっくりした彼は、なでなでに抵抗できずに「てけり、り」と、心地よさそうにしている。優しく光を反射してカラフルに光る不定形な生物。

一見芋虫のような形をしていて芋虫でないそれは、アブノーマリティでもないのだろうが、愛らしい表情をしている。

大きく円い瞳に、舌足らずのこどものようにあんぐり開いたままの口には、小さくとげとげの歯が生えそろっていた。

「是、長引きそうであるな。応援を呼んでやろう。」

キャロルが再び呼び出したのは、先ほどとは違う四足の生き物だった。

それは彼女の影から飛び出すと、嬉しそうに辺りを駆け回り、

驚いた管理人達の前で尾を振りながら遊んでほしそうにしている。

「わああ…このわんちゃん、すっごく人懐っこいですね!!」

ラサが嬉しそうに撫でているのは、大きくチャーミングな顔の犬だった。

無論それが犬ではないことは、その身に飾られた骨と毛色が表している。

むしろ、"犬"と形容する以外、該当単語がないだけで、犬などではないことが分かる。

口からは尖ったような舌が収まらないように揺れていたが、撫でてくれるラサを傷付けまいと

極力クールに振舞っているようだ。

その犬は、ため息交じりに列に戻ってきた1006の姿を見つけるや否や、

跳ねるように駆けて行き、ラサと1006の間を交互に行き来している。

1006も、それに応えるようにわしゃわしゃと頭を撫で回した。

まるで、本当に普通の犬を撫でるように、無骨ながらも、お互いに無表情の下に愛嬌を持って。

彼らはとても親しい仲らしい。

1006に戯れている横からラサが撫でると、撫で攻めの彼は大変嬉しそうに骨の尾を振る。

顔はフィルター越しからも超絶に誇り高そうな表情をしているが、楽しそうにもしている。

フィルター無しで初めて見たあなたは、SAN値チェックです(二回目)

「この子たちは、キャロルさんの子たち…?素敵な子たちがいるのね。

さきほどは、本当にありがとうございます。助かりましたわ。」

ソーニャがキャロルの隣にいた翼を持つ四足の生き物をそっと撫でると、それは「くるる…」と小さな声で頷く。

なんともいえない感触で、つやつやした皮の感触を持つ部分があるが、マスコットのような愛らしさに反して、意外と筋肉量を感じた。

人懐っこいらしく、彼らはとても嬉しそうだ。

「ふふ、撫でさせてくれて、ありがとうございます。可愛いですね」

「可愛いですね!」

「お前らがそいつらを可愛いっていうのは、意外だったな…」

ソーニャとラサが微笑みながら愛でるのを見ていた1006がそっと呟く。

キャロルはもちろん、フィルターを持たない管理人1006とキャロンからは、彼らのありのままの姿が認識されていた。

「あの…この子もキャロルさんの子ですか?」

「もっ」

ソーニャが嬉しそうにそっと抱えてきたのはクリームイエローの、猫に似た何か餅のような生物だった。餅のような猫と表すべきか。

この場所だけ、アブノーマリティなのかアブノーマリティじゃないのか、不思議な生き物たちで溢れている。

「……否、見たところ259のものであろう。聞いてみなさい」

「ありがとうございます」

ソーニャがそっと頭を下げて微笑んで去っていくのを見守り、キャロルは辺りを見渡した。

「応、全員無事であるな。唯、では準備が整い次第、早々に終わらせよう。皆の摩耗が心配であるからな。

おいで、ショゴス、ビヤーキー、ティンダロス」

キャロルの声に、一斉は一声鳴くと、戯れていた彼らに可愛らしく手を振って去って行った。

「可愛い…」

一同は、ただ笑顔で手を振り返した。

状況の収集は着いたが、緊迫した状況に優先的すべきアラート以外を放置したことで、

度重なる脱走、エネルギーの減少があった。

最善を尽くし、管理人達が無事で済むように気を配った結果であった。

最終的にエネルギー純化は、深夜までかかった。

*

地上、収容施設を抜けたエレベーターホールの広けた景色を見ただけで、いたるところから溜め息が聞こえてきた。

「おつかれさま」

クルミは小さく呟いた。声にはしていなかったかもしれない。

あれだけの長い時間緊張状態で、一同を包む空気は疲労に包まれているが、全員が確固たる足取りで通路を進んでいるところを見ると、少し安心する。

アルジャーノンと259が遠くで歩きながら談笑している声が響いてくる。

そこから少しずつ麻痺が治っていくように、今日が無事に完了したことを実感した。

少しだけ軽食を摂ったら、今夜も屋上に顔を出そうか迷ったが、不思議と、あのネツァクとは二度と会えない気がしていた。

カフェテリアに入ると、ふと、本体とミカンが向かい合って座っているテーブルがクルミの視界に入る。

本体が何かミカンに言いたそうにしては、やめている様子は、おそらく今日の、彼女がアブノーマリティの作業に対する甘さを指摘するか、身の無事にひとまず口をつぐむか、葛藤しているように見えた。

ミカンはというと、身の上にあったことをひしひし理解して少し肩を落としているようだ。

本体が強く言えないのは、ミカン自身がそれを察知し始めていることもあるだろう。

白いテーブルの反射が、つやつやと、彼女の赤スグリ色の瞳に写り込んでいた。

しかし、彼女が今日狼に飲まれたのは、絶対に彼女の甘さが原因ではない。

明らかに何らかの不具合のせいだ。

そう察すると、クルミはいたたまれなくなって少しずつ彼らに歩みを向けていた。

クルミは無言でミカンの肩に手をかけるとそっと彼女の頭を撫でる。

クルミは無言だったが、本体の方を向いて少しうなずいてみせると、本体は仕方なさそうな呆れ混じりの、でも、少し安堵したような表情を浮かべた。

本体の目から見ても、彼女のそれは単に甘やかすような姿ではなく、がんばりを認めるような、共に持っている得体の知れない不安を和らげようとした姿に思えたからだ。

*

宿舎、上階層休憩室。

暖色のランプや自販機の無機質な白い灯りは、立ち尽くす管理人たちに影を落としていた。

「なるほど、やはりそういうことですか…

…ああ、ありがとう」

ジョンは259から「どうぞ」と差し出されたコーヒーを受け取ると、深く息をついた。

本日の収容施設でのパニック状態はもうないが、少しの疲労が見て取れた。

「本体も無理しすぎないで下さいね。

今日はお疲れでしょう」

「いや、俺は別に…。

今日色々あって疲れているのは贋作の方だからな」

259の言葉に、本体は目をそらしながらコーヒーを受け取る。

しかし、その眼差しに明らかに心身疲労の色が見えたのを彼は静かに見守った。

259は休憩スペース備え付けの、質素なトレーを手に他の管理人たちへ飲み物を順次手渡している。

辺りに深いコーヒーの香りが広がり、緊張感が幾ばくか緩和される。

この人数になれば、さすがに長椅子に全員座ることもできないため、誰もがなんとなく遠慮して座らない。

着座を勧められた726が座ろうとしたのを、384が申し訳なさ過ぎて止めたくらいだ。

「さすがに全員座るのは難しいですね」

集まった管理人たちは、わりと遠慮がちで「みんなが座れないなら私も」「俺だけが座るわけには」といった姿勢を断固としている。

休憩室のスペースもそれほど広いわけではないが、10人並んでも不思議と狭苦しさは感じられない。

といっても昨日のメンバーからジョンが一人増えただけである。

「ろ、669くん、頼まれていたこれ。

上手くできているか分からんが…」

アルジャーノンはそっと懐からUSBを取り出すと、ルシフェニアに差し出した。

ルシフェニアはそれを受け取ると何かの端末に接続する。

「受理。―――収集情報データの完全を確認。

お疲れ様です。」

彼のその言葉を聞いて、アルジャーノンはようやく息がつけたように胸を撫で下ろした。

本日情報チームに配属されたアルジャーノンが任されていたことは、セピラからしか得られないデータを収集してくることだった。

否、アルジャーノンが任されたからこそ、本日情報チームに配属されることになった。

「ところで669くん」

赤い瞳を楽しみそうに細めて興味津々に尋ねたのはウィリーだ。

「情報セピラから抜き出したデータで、この施設の記録を閲覧することはできるかい?」

「この施設の情報の開示には現在プロテクトがかかっています。閲覧にはキーが必要です。

…正確には情報セピラのキーにより、記録セピラのデータをアンロック。

解析―――解除にはおおよそ、あと3分56秒必要です。」

「へぇ、さすが速いね」

ルシフェニアの返答に、ウィリーは笑みを浮かべながら頷く。

「施設の記録ですか?

そういえば、この施設、いささか不自然ですね。

確かに綺麗ではあるが…どこか時間を感じさせます。」

サイレンがそっと壁に触れながら呟いた。

古いわけでも、特別新しいわけでもない。

何とも言えない、極めて劣化の少ない、…しかし確実に数年は経っていると見て間違いない質感だ。

「君も気づいたかい?

そう、この施設は、一定の経年が見られる場所と、極端に新しい場所があるんだよ。

…これは僕の推察だけど、この支部は元々訓練支部じゃないんじゃないかな。

不自然な痕跡があるからね。

その証拠に―――」

ウィリーは楽しそうに語りながら、途中で言いかけてやめる。

辺りに広がる緊張感に対してではない。

目の前に異常に怖がっている皿面と384の姿があったからだ。

「…いや、言わないでおくよ。これ以上は、怖がらせてしまうかもしれないからね」

「ええ…」

途中で止められると余計に怖くなる。

「まぁ、いずれにせよ、669くんの解析に任せるよ。」

彼がそう言って間もなく、ルシフェニアがアルジャーノンに記録端子を渡した。

「――解析完了。転送します。

確認してください。」

「お、おお、わかった。」

アルジャーノンは、「よっこら失礼」というチャーミングな一声とともに長椅子にかけた。

「本当は俺も、専らフィルターの修理とか改造とか魔改造が専門でフィルター以外のハッキングの知識はそんなにないんだよな。」

手に自前のノートパソコンらしきものを開くと接続する。

テーブルに置くより膝の上の方が操作しやすい。

「…でも頼ってもらえたからには、できることはやるさ」

「アルジャーノン、ありがとうございます」

アルジャーノンの側で259がそっと告げる。彼だけではない、誰もが各々持ち寄る知識と能力に感謝していた。

「よ、よせやい…

お、おい、これは…おかしいぞ」

彼が照れながら頭をかいたのもつかの間、画面に表示された内容に首をかしげた。

「―――記録が…ないね。」

側で見ていたウィリーも、顎に手を添えてその画面を見つめる。

記録がほとんどない。

普通の支部であれば、開設年月日、他、解放セピラ年月日、アブノーマリティ収容日も記録されているはずだ。

しかし、この施設は解放セピラ年月日はおろか、エネルギー生産許可ナンバーまでもが不自然なまでになくなっていた。

記録されなかったというよりは、取り消されている印象を受ける。

データに備え付けであるはずの部署規約すらない。

かなり過去らしい開設年月日が文字化けしている先、

少しの空白から飛んで、訓練初日…見慣れた先日の日付が記録されている。

明らかに異常だ。

「ど、…どういうこと…?」

384が…、一同が、息を飲む。

空気が停止したかのように、重々しく滞った。

「これは…妙ですね。…見てください。

収容施設防護隔壁がオフになっています」

覗き込んでいたサイレンがそっと呟く。

データの表示された画面のすみに、警告のような文章が出ている。

「なんだそりゃ」

726が笑ったまま首をかしげる横で、384が悲鳴を上げるように震え上がった。

「収容施設防護隔壁がオフ…!?

な、何かの間違いですよね?」

彼だけではない。滞っていた空気が一気にどよめき始める。

「だからなんだよそれ」

「俺から説明しよう…」

アルジャーノンは、そっとノートパソコンをテーブルに置くと、立ち上がって語り始めた。

「たとえば、アルリウネ嬢…つまりテレポートの類いを使えるアブノーマリティが脱走しても、何故地上にまでテレポートしてこないか、考えたことはあるかい…?

最悪の状況である、サードトランペット級の大惨事がこの地下収容施設で繰り広げられていても、彼らは簡単には地上に出てこられない。

それもこれも、施設が正常に機能している間はこの深層防護システムが施設地上と、施設外壁の二重で蓋をしているからなんだ。個別の収容室を入れればまぁ三重だな。

また、このシステムがダウンしている間に地上へテレポートを行ったアブノーマリティが一体でもいた場合、どうなると思う?

面白い事に、歪みが生じる。TT2プロトコルによる一種のリアルバグだな。

その歪みを通じて、テレポートしないはずのアブノーマリティたちも、地上へわんさか踊り出てきちゃうってわけさ」

余計にややこしい。

384が付け加えるようにわなつく。

「その収容施設隔壁がオフになっているということは、ここ…こ、この宿泊施設にも、にも…も…」

「うーん……収容施設内から抜け出たら、

一番脱走してくる危険性が高いのが、ここになるよな…」

アルジャーノンが額につたう汗をぬぐうと、腕組をしたまま目を伏せる。

「外部と連絡が一切繋がらないのは、TT2プロトコルの影響だと思ってたが、ここまで来るといやはや…」

辺りには緊張感と不安がぐっと濃度を増して漂った。

「……限界だ」

「ジョンくん?」

先ほどまで静かに話を聴いていたジョンが、そうポツリとこぼしたかと思うと、次第に震えだした。

「…もう限界だ!!!

やってられっかクソ野郎が!!!」

突然罵声を弾けさせる。

「ジョン、落ち着いて下さい」

「ふっざけんなこれで落ち着いてられるか貴様ァァ!!

いつここへあの腐れどもが現れるか分からねぇってこったろーが!!!」

宥めようとする259と、申し訳なさそうにわなつく皿面を尻目に、ジョンはいつもの大人しい姿とは打って変わって、掻き立てられる不安を表現せんと暴れている。

すっかり品性を失った言葉がしばらく続いた。

「そもそも誰だよこんなクソ企画立てやがって新種アブノーマリティ情報もこれっぽっちしか開示してねぇし?!!

情報をよこせよ情報を!!!どんだけ時間費やしたと思ってんだよ!!!この日のために調整して来てやってんだぞ!!なんで外部と連絡とれねぇんだよ!!ぶっ壊れてんじゃねぇぞまじふざけんなやバカァ!!!

みんなアンジェラに騙されてるんだ!!バカァーーー!!!アンジェラに騙されてるっ!!!クソが!!!!

ああああああ!!!バカァーーー!!」

無理もない。正直言うと彼と同じくらい喚き散らしたい気持ちの管理人もここには数名いた。

726がそんな様子を見ながら、長い袖で指さしげらげら笑おうとするのを384が「こ、こら」と、慌てて止める。当の彼も、状況の危険性に恐怖している。

今ここに――――たとえば、蒼星が現れてもおかしくないと言うのか。

「……ここにいたんか。」

「きゃーーーッ!!!」「わぁぁあ!!!!!!」「!!!???」

突然の声に、管理人たちは飛び上がったり机の下に隠れたりしている。

正直大半が声に驚いた悲鳴に驚いてびくついている。

「すみません、驚かせるつもりはなかったんです。」

「ご、…555さん…?

817さんまで…」

沈黙を割ったのは、555だった。

休憩室の廊下を歩いてきた彼の側には817も一緒だ。

「…話がある。」

555は、めずらしく真剣な口元を頭巾の下から覗かせている。

どうやらただならぬ用事らしい。

817も真剣な面持ちで見守っている。

555は少し静かに深呼吸したらしかった。

「……私は絶望の騎士ちゃんが好きです」

「知ってる」

「その絶望の騎士ちゃんから私は、

皆をここから連れて逃げるように言われてる。」

辺りは静まり返り、ジョンすらも震えながら静止した。

555は緊張感を持って続ける。

「―――…私ら、完全に狙われとるで。」

不安に追い討ちをかける言葉だ。

「ね、狙われてるって一体…誰に、ですか??

なんのために…?」

384が恐怖にひきつった声でたずねたが、555は首を左右に振る。

「そこまでは分かりません。

でも、私らが置かれている立場が最初聞いてた事と全く違うことは分かりますやろ」

彼の言葉は漠然とはしていたが、最もだった。

今先ほどわかったことを別にしても、確かに施設の異常性、訓練の危険度も増していて、何かの悪意を感じざるを得ない。

不安の沈黙からざわつき始めた時だった。

「―――警告、一体のセフィラの接近を確認。

推奨、速やかに何気なく振舞って下さい。」

ルシフェニアの通る声に辺りは再び躊躇した。

「な、何気なくって…」

彼らが戸惑っている間に、その足音は近付いてきた。

「―――あら、何?

あんたたち、随分にぎやかにやってるのね」

足音の主、セフィラはティファレトだった。小柄な身体と小さな腕とは裏腹に、束の書類を抱えている。

少女とは言い難い、大人びた表情で、しかし、どこか諦めているような光を目に宿している。

「あ、ああティファレト。こんばんは」

「みんなで訓練の反省会をしてたんです。」

384がぎこちなく微笑み、259はにこやかに応えた。

「そう、まあ頑張んなさいね。

ちょうどいいわ。これ、明日イェソドが新種のアブノーマリティについて会議する予定だったけど、

イェソドは来られなくなったから、あんたたちに資料を渡しておくわ。明日の訓練開始までひとり一部ずつ持っていきなさい」

ティファレトは、束を机の上に置こうとしたので、アルジャーノンは慌てて自分のパソコンを閉じて小脇に抱えると、満面の笑みを浮かべた。

「おっと、すまん。さぁ広々と置いてくれ!」

彼の挙動にティファレトは、首を傾げながら書類を置く。259も間にさっと入って書類を下ろすのを手伝った。

その時、何かがティファレトの手からこぼれ落ちて、机の下に入り込んだ。

「訓練の復習は、まぁ殊勝な心掛けね。

でも休める時にちゃんと休みなさいよ」

ため息交じりに、踵を返す。

「ええ、おやすみなさい、ティファレト」

259が見送る中、ティファレトはそっと振り返って応え、そのまま立ち去って行った。

その姿が完全に見えなくなってから、ようやく一同は息を深くついた。

「行ったようですね。」

259はそっと廊下の向こうを見つめながら呟く。

アルジャーノンは「やれやれ」と苦笑混じりに、再びパソコンを机で開き、机の下の紙屑を拾い上げた。

「……ん?なんだこれ」

確かに彼女が落として行ったものだ。

小さな紙。

それも長い間、握りしめられていたかのような、かたくなな縮みようで、

ぱっと見た感じ、捨てる予定だった紙くずを何かの拍子に誤ってここで落として行ったようにも見えた。

「アルジャーノンくん…それはどうしたの?」

皿面がお面越しにそっと覗き込むと、アルジャーノンも顔を見合わせ、それを開いた。

メモのようだ。

管理人たちがそっと彼の手の中を覗く。とても微細な文字が書かれている。

「さっきのティファレトが落として行ったんだ。にしても…なんだろう、これ……何の文字列だ…?

どっかで見たような気はするんだが……」

彼が眼鏡を上下させながらメモを見つめるが、思い出せそうで思い出せない。

「……何かのエンコードだな。符号化されたメモだ。

ほら、規則性があるだろ。

【ティファレト】、…【気付き】…【鍵】か?

いや、さすがに全部は読めない」

そっと本体が呟くと、メモを見つめていた管理人たちから「おお」と感心の声が溢れる。

これを生身で解読するのは至難の業だ。

「669、これの解析は頼めるか?」

「解析、古い符号ですね。レストに共有します。」

差し出されたメモを、ルシフェニアは瞬きをしたように見つめ、頷いて受け取った。

「…あまりよく見えなかったけど…

もしかして、あの子は、

わざと落としたんじゃないかなぁ…」

皿面はそっと呟いた。声は不安そうだが、言葉には希望が見え隠れしている。

「私もそう思います。」

259が希望を後押しするように微笑んだ。

サイレンも頷く。

「そもそも彼女は、わざわざこの階層まで資料を届けにきました。

明日の会議のときに配っても問題ないはずのものをこの階層にまで。

ただ、彼女の言い残した言動も、少し不審なことはありますね…」

「イェソドが来られなくなった、ってことか?」

726がめずらしく切れ長の瞳を開いている。

イェソドとは、昨晩話していたところだ。

サイレンは静かに頷く。

「今日の訓練が終わってから、ティファレトを除く、

他のセフィラを見かけましたか?」

彼の言葉に沈黙が広がった。

確かに、今朝アルジャーノンがホドを見掛けたくらいだ。

セフィラが少しずつ、姿を消している。

偶然会わないのか、意図的なものなのか。

「…ま、まぁとにかく、俺たちは俺たちの仕事をしよう」

アルジャーノンはパソコンに向かう。彼の私物とおぼしきケースには、ホドの顔写真が貼ってあった。

セフィラとは対峙したくないが、ティファレトの手紙は希望だった。

*

時刻は午前0時を回り、疲れ切った管理人たちはすでに寝支度に宿舎へ戻っている。時間感覚的には長くとってあるとはいえ、貴重な休息時間だ。

キャロルは青い長髪を揺らしながら、静まり返ったカフェテリアの長ソファに腕組をしたままうつむいている人物に歩みを進める。

テーブルにはすっかり冷めた飲み残しのエスプレッソが、持ち主の精神を表すように空気に同化して停止していた。

この時間帯、とりわけ貴重な休息時間、他の管理人たちはみんな自分の宿泊施設に入り、ベッドで眠っているのだろう。

カフェテリアは自販機だけが稼働しており、食堂の窓口はとっくの間に受付を終了している。静まり返って真っ暗だ。

広い飲食スペースだけが暖色系の灯りに薄々と照らされており、辺りを陰鬱にも映している。

「……ん…キャロか」

腕を組んだままソファでうなだれていた1006は、そのまま上体だけ少し起こすと、キャロルを一瞥する。

ポニーテールにまとめた白い長髪に長い前髪が一束はらりと流れ、薄紅の瞳の上をなぞった。

「…問、眠らないのか」

キャロルは目の前に差し掛かると歩みを止めて、そう口にした。

「…あんな部屋、ロッカー代わりにもしたくない。」

1006は冷たく言い放ち、続ける。

「…それに、こういった過ごし方は日常茶飯事なんでね。適度に仮眠取っておけば乗り切られる。」

皮肉そうに微笑んだ彼の目元に微かに疲れが見えていたのを、彼女は見逃さなかった。

1006は、来客がキャロルだと分かったら、瞼を閉じ、再び不充分な休息を取り始めた。

彼にとっては業務中いつのものことなのだろう。

しかし、彼らも何年来の付き合いである。キャロルは包帯の下から彼の変化を確かに感じた。

「…」

「…なっ、何してんだよ…?!」

すぐとなりに気配を感じた1006がさっとソファから身を引いた。

見ると、キャロルがさきほどまで1006が座っていた位置のすぐ横に座っている。

「…答、時間が来たら起こしてやる。今日くらい少し横になって眠れ。」

「…別に、そこまでしなくても――――」

1006は驚いて言葉につまったが、ため息交じりに再びソファに腰かけた。

先ほどより深く息を付けることができたような気がする。

普段からアブノーマリティの鎮圧に赴くことが多かった管理人ですら、初心者も混ざるこの会合に思わぬ消耗をしていた。

ましてや、フィルターの故障、あきらかに挙動のおかしいコアの暴走、機器の不具合を誰が予想していただろうか。

彼らは初めから、この合同訓練の実態を信用してはいない。

アイスでも

ホットでも・*゜

アイスでも

ホットでも・*゜