訓練の集合日は、薄暗く雨の降っている日となったが、

訓練施設も他の支部と同様、地下へ蟻の巣状に張り巡らされているため、あまり訓練に天気は差し支えない。

収容施設を除いて、支部内にはそれぞれ作りが違ったりするところも度々あり、別の支部に足を踏み入れる度に誰でも新鮮さを感じることができる。

訓練施設のロビーに入ると、そこは様々な匂いで充満していた。

全体的には清潔感があるものの、コーヒーの香りに交じって微かな煙草の残り香、そして何かの薬品のような臭いが混ざっている。

少しずつざわつき始めるロビーには、既に多くの管理人たちが荷物を持ち寄って集まっていた。

人間、一見人間に見えるが人間でなさそうな者、明らかに人間の形をしていない者。

管理人になるには若すぎるかもしれない少女たちまで。

それぞれの事情の中、各々が任されているのだろう。

「管理人の皆さん!訓練施設にようこそ!」

唐突に響いたのはAIマルクトの声だった。

各支部にはそれぞれ同じAIセフィラ達が勤務しているが、それは訓練施設でも同じらしい。

ロビーという事もあってよく響く声に、管理人一同がマルクトの方へ視線を向ける。

「お会いできて嬉しいです!私、この訓練施設のマルクトです!

先に宿泊所に荷物を置いて頂くので、ご案内しますね!」

案内されロビーより上層に上がると、シンプルな宿舎施設に連れてこられた。

壁も、一定間隔に配置された扉も、天井も、何もかも白く、床に敷かれたカーペットだけは赤い。

全体的に清潔感はあるが、無機質で、どこか冷たい。

「管理人0607…?えーっと、あ!ここは管理人さんX-259さんの部屋ですね!ごめんなさい!」

「ふふ、大丈夫ですよ」

真っ先に部屋を間違えて案内したらしいマルクトだが、呼ばれた列の中から出てきた管理人は、にこやかに笑ってバングル型の鍵を受け取る。

少しもたついているため、時々どこからか管理人達の列からは、ため息が小さく上がったが

当の管理人は優しく返事をしたので、少し微笑ましく思う者もいた。

宿泊部屋は各支部につき、ひとつずつ宛てられるらしい。

「さあ、皆さん荷物も無事に置き終えましたので、次は会議室です!」

「あ、あの。私が案内します…。マルクト」

再びロビーに帰ってきた一同の隅から、ホドが遠慮がちに微笑んで見せる。

彼女の言葉が言い終わるか否か、唐突に管理人達の列の中のどこからか「っしゃ!!」と、小さな歓声が上がったのが聞こえた。

続けざまに何かを呟いている。小さくて上手く聞き取れないが、「ここのホドちゃんも最高オブ最高だぜ」とだけ聞こえてきた。

ずっと後ろの方からである。

「では私はケブラーを呼びに行ってきます!管理人の皆さん、ご健闘を!」

マルクトは微笑んで、それだけ言い終えると、ホドにその場を任せてどこかへ行ってしまった。

「管理人の皆さん、こんにちは。私、ここの施設のホドです。

訓練の内容について後ほどケブラーから案内してもらいますが、そのために皆さんを会議室に案内しますね。」

ホドは緊張していながらも、柔らかな笑みで一同を迎える。

彼女がにこやかに笑って見せると、その度に後方で、グッと親指を立てている管理人が一人いた。

どうやら彼は、さっきからホドに賞賛を贈っている声の主らしい。

とても幸せそうに息を荒げていた彼のその姿は、人間ではなかった。

訓練施設内にある会議室まで全員を案内するとホドは、にこやかに扉を開けた。

「ここですよ。…どうぞ」

「…訓練施設っていっても会議室って結構広いんですね。」

中に入って、管理人の誰かがそう呟く。

辺りを見渡す管理人たちもいれば、平然と席につく管理人たちもいた。

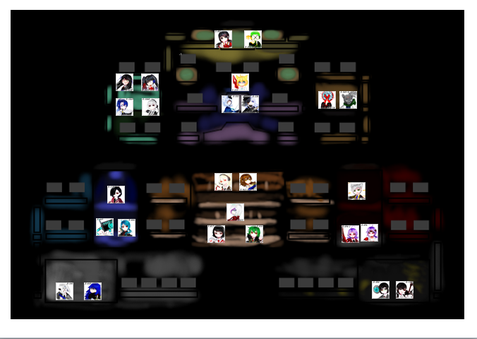

大きな円卓には、それぞれの管理人番号と思しき数字の書かれた札が立っている。

配置はだいたいが時計回りに参加する管理人達の識別番号順のようだが、同じ支部の管理人は、番号順ではなく隣に位置している。

順次全員が自分の番号の札が立っている席に座り、円卓を囲み始めた。

しかし、個性豊かなメンツが一同に円卓を囲むと、どことなく宴会前のような雰囲気がぬぐえない。

部屋まで案内し終えたホドは退室する前に、一同に呼びかけた。

「あの、管理人さん!!」

呼びかけに全ての管理人が一斉に振り向いて彼女を見上げる。

一気に一同の視線を受けた彼女はほんの一瞬縮こまる。

――――……しばしの沈黙。それを破ったのは、

「何だい?ホドちゃん!」

先ほどからホドを幸せそうに見つめていた人外の管理人だった。

「…あ、あの…、カフェテリアから会議室まで飲み物を運ぶように頼めるんですけど、

皆さんコーヒーで大丈夫ですか…?」

*

カフェテリアのメニューは充実している。職員からよく聞く話だった。

中にはコーヒーが飲めない管理人もいるため、ラテやジュース、紅茶、とうもろこし茶などが振舞われ、実に豊富なメニューである。

「あの…ところで、皆さん。名前で呼び合いませんか?あたし、まだ慣れてなくて。…あだ名でもいいんです。」

円卓を囲む一同の中、この時代ではすっかり見なくなってしまった女子学生制服を身にまとった少女が、そっと口を開いた。

髪をカントリーツインテールに結った彼女は、管理人達の中でも若く、本当に女子高生なのだろう。

手元には湯気を上げているココアが入ったマグと、X-885という札があった。

空気は緊張で張り詰めたまま、しばらく沈黙が続いたが、彼女は懸命に言葉を紡いだ。

「あたし、ラサって言います!885支部管理人です!

…管理人になってまだ日は浅いし、訓練とか学校以来で…ヤバいどきどきしてるんです!」

彼女はどこかあどけなさを残し、緊張ほぐすように懸命に笑って見せていた。

それでも一歩間違えれば死者の出る会社の管理人たちである。厳格でどこか張り詰めた空気がまだ破られなかった。

しかし、皆ときどき目配せをしながら、緊張をどう破ったらいいのか分からないというようにも見れる。

「…ふふ。可愛い管理人さん。

私はソーニャ。オファニエル支部X-228のソーニャと申します。お好きなように呼んで下さいね。ラサさん、皆さん」

ラサの斜め向かいにいたトークハットをかぶったままの女性、ソーニャは一同に会釈して、ベール越しにラサに優しく微笑みかける。

ほんの少しだけ空気が和らいだ。

ラサの瞳は輝き、「よろしくお願いします」と、安心したように会釈している。

「まぁ、それもそうね。…私は963、クルミよ。よろしくね、ラサちゃん、みんな。」

ラサのすぐ隣の席についていたポニーテールの彼女は、コーヒーマグを手に、にこやかにウィンクしてみせた。

彼女の明るくも優しい風格に、辺りはより一層明るくなる。ラサも嬉しそうに微笑んで会釈した。

ソーニャの隣にいた金髪の管理人も、並んで会釈しながら、親身に笑顔で応えていた。

先ほどもマルクトに微笑んで空気を和ませた管理人だ。

大きな猫の耳を生やしたかのような可愛い髪型をしている。

「私は259と申します。」

「259?」

「ええ、259は、にぃごぉきゅうですよ!呼びにくかったら、私と判別できる程度に、好きに呼んで下さいね。」

透き通った浅瀬色の瞳を、眼鏡越しに輝かせて応えている。

名前で呼んで欲しくないわけではない。悪気など全く感じられず、あたかもそれが名前であるかのようだ。

「あー…、えっといいでしょうか。」

259の側に座っていた黒髪の管理人は、赤い瞳と黒い瞳のオッドアイをしばたたかせ、申し訳なさそうに円卓を覗き込んだ。

「…わたしは、X-384と申します。申し訳ありませんが、わたし達にも、384と726で、そのまま呼んでいただけますか?

ここでは、名前のように呼んでいただいて構いません。皆様には、友好的にいたいですから。」

女性的な口調だが、容姿が中性的で性別が全く分からない。彼の隣にいた彼の連れらしき管理人は、少女のように黒い長髪を束ねている。

彼とは互い違いの黒と赤の瞳のオッドアイを細めながら、へらへらと笑っている。二人はどこか似ていても、とても対照的だ。

「んで、おれが726ー。こいつと同支部のななにーろくだよ~。まあ、気軽にいこうぜ。な、ラサちゃん。」

軽い口調で、にやにやと上げられた口角からは、男性のような口調で言葉が呟かれた。

ラサは「はい!」と元気よく返事をしたが、一部の管理人達は726に警戒の視線を送る。

親切に微笑んでいても、彼の細めた眼の奥は、感情がまるで読み取れないのである。

「…こら、怖がってるでしょ!」

どこからかの警戒の視線に気づいた384は、すかさず軽くひじで726をどつく。

「緊張ほぐすために笑顔は大事だろ」

彼らにとってはいつものことなんだろう。そのやりとりはなんだか楽しそうにも見えた。

兄弟の口論のような光景に、その場の空気はとても和んだようだった。

イラスト:ミアネ様

「あの、お二人は双子ですか?」

「「違います!!!」からな!!!」

そっと円卓から尋ねてくる声に、二人は同時に振り返って強く否定する。

見事に息ぴったりである。

『ハイ!』

無邪気に手を挙げていたのは、259の隣にいた銀髪の管理人だった。

259と並んでとても可愛らしい、動物の耳のような髪型をしている。

『かんりにんは333支部を管理してる管理人333だよ!よろしくな!』

イタズラっぽく微笑む彼もまた、性別が分からない不思議な声色をしていた。口には八重歯を覗かせている。

この会社の中でも珍しいくらい無邪気な彼は、とても愛らしく友好的に微笑んでいる。

『誰でも頼ってくれていいんだぞ!』

この会社においてこれだけの純粋さを残す者は稀である。

彼が"只者ではない"ことを一部の管理人達は察したが、そうでない管理人達は、彼のそのいたいけな仕草に笑みを溢した。

「えーっと……俺もいいかな。」

384と、333の間から、小さくて低い声が聞こえてきた。

そこにいたのは、先ほどからホドの笑顔に大きく反応を示した、人間の姿をしていない管理人だった。

ネズミの獣人のような姿をしており、額には【X】にも見える切り傷がある。

おずおずと挙手し、ホドを目にしていた時とは別人のように全く挙動が異なる。

「俺は、X-369-N、…アルジャーノン。」

言い終えて、少し離れた席から小さく細い感嘆の声が聞こえた。

「すごーい…アナタはネズミさんなの?」

見てみると柔らかい藤色の髪の少女が、興味を持ったように

鮮やかな赤スグリ色の瞳を輝かせて覗き込んできている。

「あ、いや、…ま、まあね、…」

言葉に詰まったらしかったアルジャーノンは、少し息を呑むと、照れくさそうに頭をかいていた。

管理人に人外はざらである。しかし、彼の場合は、どちらかというと、マスコット的な可愛らしい雰囲気がぬぐえない。

「ネズミさん…ううん、アルジャーノンさんってすごいふわふわしてそう…。もふもふ…。」

「い、いや…」

ネズミの姿をしているからか、あまり表情が分からないが、彼女の反応に嬉しそうにしていることは分かる。

視線をそらしながらとても照れているようだった。

藤色の髪の少女は、アルジャーノンを見てふんわり微笑んでいるが、その脇から、彼女の腕を引く影がある。

「…贋作、あまり周りと関わらない方が良いぞ」

何やら耳打ちをしている彼は、彼女と似た容姿の少年だった。

少女と同じくらいの長さはあるだろうセミロングの藤色の髪を後ろでまとめている。同じ髪色に、同じ赤いフレームの眼鏡。

彼らもそれこそ双子に見紛うような姿だった。

「本体。ワタシも、みんなと仲良くなりたいの。」

少女は、彼の小声に合わせるようにして、小さな声のトーンで、しかしはっきりとそう告げた。

懇願するように、まっすぐ少年を見据えて、やがて参ってしまったのか、少年の方はため息交じりに視線をそらした。

すると少女の方はさきほどのふんわりした笑顔を周りに向けて、柔らかな口調で挨拶をする。

「ワタシはX-496-1、ミカンだよ。よろしくお願いしますなのー。」

ミカンがにこやかに笑うので、一部の管理人からもほがらかな笑みがこぼれた。

しばらくして、視線が自分に集まっていることに気付いた少年は、仕方なさそうに呟く。

「…俺は本体。名前なんてどうでもいい。"本体"って呼んでくれ。…あとこいつとの関係性を訊くな。答えないぞ。」

"本体"と名乗った少年は、素っ気なさそうにも見えたが、威厳を崩してはいけない管理人としての責任感からくるもののようにも見えた。

人の集まりはあまり好まないらしい。

彼がそれを言い終えて間もなく、どこからか「ぐふふふ」と、女性の声でありながらまるで女性では無さそうな笑い声が聞こえ始めた。

「…は、は、ふふふふふふふふふふふふふふ…尊いのぅ、尊いのぅ…!うひひ!!」

声の主を見てみると、黒髪の長髪をリボンで束ねた女性が、頬を紅潮させ、息を荒げながら嬉しそうに周りを見渡している。

しかし、その瞳は開かれ、まるでどこにも焦点が合っていない。ひどく泥酔している様子にも似ていた。興奮の状態である。

「あの…お連れ様は、どこか具合が悪いのでしょうか…?」

少し近くの席にいたソーニャが、覗き込むようにして、興奮気味の女性、X-2521の隣にいた少女、X-2522に声をかけた。

連番であるから、同じ支部の管理人であるようだった。黒い長髪をツインテールにして片目に眼帯をしている。

「…いつものことなんです。気にしないで下さい。」

興奮状態の彼女に対して、少女はとても冷静だ。

中でも最年少と思しき少女であったが、冷静さは大人の持つそれと同じで、とても落ち着いていた。

少女は、そそ、っと彼女の背中をさするようにして何かを促しているようだった。

しばらくして、興奮した女性が、くわっと目を見開き、口の隅に流れていたらしい涎をすすって応えた。

「ああ~…すまんかったのぅ。どうもここにはどえらくちゃーみぃなアブノマ気溢れるメンツが多くてのぅ…

ふふh、ワシはキャロン…ふふ、よろしくたのむぞお前さんたち、ひひ!!」

「同支部内、X-2522のメアリーです。よろしくお願いします。」

丁寧に頭を下げた少女メアリーをしり目に、キャロンはそれでもひどく興奮状態で、とりあえず楽しそうに友好的な雰囲気を漂わせていた。涎が止まれば美女であることが分かる。

対してメアリーの表情に笑顔はなく、幼い少女の面影だけが貼り付いて固まってしまったような子だった。

とても対照的なふたりだ。

「ふふふ…メアリー、よくできましたのぅ…うふふふふ…」

キャロンが先ほどとは少し落ち着いた、それでも興奮状態でメアリーに微笑みながら、頭を撫でていた。

メアリーの表情にすこしだけ変化が見えたが、それが不満からくるものなのか、照れくささからくるのかは、分からなかった。

ただまんざらでもなさそうである。

その二人の情景を、すこし不思議そうに見つめていたのは、メアリーよりもすこし年上とおぼしき、淡雪のような髪をもつ管理人だった。

虚空にも見える黒い瞳には、どこか憧憬の念が垣間見えるような、そんな眼差しである。

やがてその視線に気づいたキャロンが、再び目をかっぴらいてその主を捉えた。

「おおふッ…お前さんは…うふh!!是非お近づきになりたいのぅ…!!」

もうたまらなく美味しそうなものでも見たかのように我慢できなくなったキャロンは、再びあふれ出る涎を抑えきれない。

彼女にものすごい剣幕(?)でにこやかに尋ねられたのだが、尋ねられたとうの彼はそれにひるむことはなかった。

むしろ、先ほどまでとは違う、無表情に不思議な色を浮かべている。

「シャオ…しゃおはシャオって言うです。よろしくです…。」

X-1068"シャオ"と名乗った管理人は、虚空に見える黒い瞳で、精いっぱい温かく微笑んでいたようだった。

儚いその笑みと、まとっているものから、彼が人間ではないことをどことなく知らせていた。

もとい、ここにいる管理人がほとんど人間ではない。

「ボクはブランダー。シャオのきょうだいだよ。ここにいる間は皆と協力するつもりでいるから、よろしくな!!」

シャオの隣からいたずらっぽく微笑んだ青いポニーテールの管理人X-1069、ブランダーは、それ自体が何を含んでいる存在なのか、管理人であればなんとなく察することができる。

青いポニーテールの毛先が見覚えのある動きで、炎のように不定形に揺らめいていた。

ブランダーの隣にいた浅瀬色の髪の女性は、長らく無表情だったが、しばらく沈黙が続いたもので、一瞬怪訝そうな顔を見せる。

彼女は、自分の番かと、仕方なさそうにため息交じりに呟いた。足を組みながら、姿勢を変えずに。

「……俺はX-666、レストだ。」

彼女が冷たく吐き捨てるように言い終えたところで、隣にいたモニターの頭を持つ男性が機械的なボイスで名乗った。

「私は管理人X-669です。」

ひときわ大きく、目を引く大きなモニターに映し出された水色の光は、機械的だがむしろ冷たくはなく、どこかAI達の姿を思わせるものだ。

口調からはプログラム的なものを感じたが、とても友好的に見える。

「…こいつは、"ルシフェニア"。名前で呼んでも反応しないからな。直接呼びかけるときは、669でいい。」

横でレストが解説を入れていく。

レストから斜め向かいにいた白髪のポニーテールの管理人は、辺りを見渡して不快そうに口を開いた。

「そもそも名前は"差し支えなければ"でいいはずだろ。…俺はX-1006だ。よろしく。

…言っとくけど共闘の意味でだからな。」

1006は、コーヒーマグをテーブルに置いて腕組をしながら素っ気なく周りに言って聞かせる。

彼のそばには、自前であろう長い武器の柄が見える。

E.G.Oではないようだったが、"共闘"という言動から、アブノーマリティを鎮圧することに長けているようでもある。

管理人たちの中で、実際鎮圧に赴く者も指折りだろうが、アブノーマリティから生成した武器を使わない管理人は稀有だ。

それに、ずいぶん周りを警戒しているようでもある。

それを聞いて、彼とは全く遠くの位置にいる黒髪の男性がふふ、と微笑んでいた。

同じ赤い瞳をしていながら、彼とは髪色も目つきも対照的なその管理人は、すぅっと思いを言葉にし始めた。

「いいね。これはとっても興味深いよ。管理人たちは普段番号での呼び合いでしか判別をしないからね。それが普通なんだ。

…けれども、名前で呼び合うために教えあう。これは情報の交換というわけだよ。そこにはリスクも伴うから、警戒されるのも当然だね。」

彼のテーブルには、X-119と書かれた札があった。

優し気な語り口からは、何かを見透かしているような怪しさがある。

「あなたは…?」

「申し遅れてしまったね。僕はウィリーと名乗らせてもらっているよ。まあ、僕も好きなように呼んでくれて構わない。

ただ、この機会がものすごく興味深くてね。」

彼はにこにこしながら先ほどまで細めていた目を開く。

更にそっと、言い添えて。

「僕にとって、ここに参加した意義はまさに、これだったのかもしれないね。」

彼にとって純粋な探究心からくる言葉だったが、とても意味が深いように思われ、一帯は警戒の空気が漂った。

ウィリーの語ることは最もでもである。

個人のコンタクトは任意だが、この場で明かしあうことの危険性を、彼らは危惧し、それに加えてウィリーは楽しんでいる。

もちろん偽名、通称を使う者も多いだろう。

「えっと、あたしもそう思います。いろんな管理人さんとも交流ができますし。実はどんな人たちと会えるのかなって楽しみにしてたんです。」

ラサがウィリーの参加する意義に強くうなずいた。

「あたし、数字より人の名前を覚えるのが好きで…だから本名じゃなくてもいいんです!皆さんのこと、楽しく覚えて帰りたいんです。」

そんな彼女の真っすぐな姿が、危なっかしく見える管理人もいれば、一緒に管理人として成長していきたいと感じる者もいるのだ。

「私も同感です。大事なのは皆さんといかに認識し合い、いかにここで過ごすか。

友好的に、効率的に行きましょう。友好もまた、円滑な作業に必要不可欠なのですから。」

ラサの言葉にうなずいたのは、彼女の斜め左向いに座っている白髪の男性管理人だ。

とても落ち着いた紳士的な風貌だが、その素顔は【X】と書かれた面で覆い隠されている。

「申し遅れました。私はジョン・ドゥ。管理人X-160です。」

すぐに言い添えた言葉に合わせて、ジョンは卓についたまま恭しく会釈した。

表情は隠れていても、友好的な姿がうかがえる。

彼の斜め向かいの支部の黒髪の女性もそっと口を開いた。

「私もそう思います。さ、私達も…」

軽く頭を下げた彼女は、同支部の二人に目配せをし、円卓に笑顔を向ける。

「私はX-817です。私も好きなように呼んで下さいね。」

優しく微笑んだ彼女の目元には、眼鏡越しにクマがうすら見える。

きっと普段から管理人業に身を窶しているのだろう。

「そして、彼女は…」

817が手を添えて、すぐ隣にいる管理人紹介しようとしたが、直後とても通る声が響いた。

「あたしは810だよ。817と同じ支部から邪魔してるんだ。

あたしも、みんなと勉強して仲良くなって帰りたいからさ。よろしくネ!」

そう言い終えて、ウィンクを贈った。緑のショートヘアがふわりと揺れる。とてもさっぱりとしている女性だ。

しかしその手には血のにじんだ包帯が巻かれている。無造作に破り捨てられたような袖から見える腕全体にだ。

817が引き続き、三人目の管理人を紹介しようとしたが、彼はそれをそっと手で制して自分から語りだした。

白に、ピンクとグリーンのメッシュが入った髪から、鋭そうな眼差しを覗かせている。

「僕は521。同じく817の支部から来てる。気難しい挨拶はナシだ。ま、よろしく」

521は鋭そうな眼差しとは裏腹に、ソフトな言葉を紡ぐ。よく見れば優しそうな青年である。

「当支部からは、以上です。」

817が礼儀正しくそう頭を下げるのだから、一部の管理人はそれに合わせて頭を下げた。

とても真面目そうな人である。

それを見て、彼女たちのすぐ横に座っていた一風ミステリアスな管理人が、仕方なさそうに項垂れた。

青い星をちりばめたような頭巾を深くかぶっているため、表情が見えないが、黒い角がいくつか生えた頭巾にはどこか見覚えがある。

「あー。私の番かな。私は555支部の管理人だよー。えーっと…私も気難しい挨拶はしない。ただ…――」

彼は言いかけて、すっと顔をまっすぐに上げた。

頭巾のため、表情がはっきり確認できないが、口元が笑っていることだけは、よく見える。

「―――私は、絶望の騎士ちゃんが好きです…!!以上」

熱意のこもった告白だった。

ここにいる管理人たちは、頭巾の既視感が、絶望の騎士であったことに、ただ、納得した。

思えば、アブノーマリティに対して誰もが危険視しているわけではない。

様々なアブノーマリティもいるため、中には親近感を抱く管理人も多く、彼の様に好意を抱く管理人も稀ではないのだ。

反対側に位置する女性管理人は555のその勢いに、自分も何か言いたそうにしていたが、

ひとまずそれを飲み込むようにして自らも円卓に言葉を投げかけた。

「…告、私はX-049キャロル。キャロル・アンダーセン。好きな方で呼んでくれ」

青い長髪。高身長であることが席に腰かけながらもうかがえるほどである。

目にはユースティティアを巻いていても、周囲を当然認識しているらしい。

彼女はそれ以上語らず、自己紹介がまだの管理人の声を待った。

自己紹介が残り二人になった所で、譲り合いは起きる。

「あ、どうぞ…」小さく手で促している管理人に対して、「いえ、どうぞ」と、丁寧に促し返している彼らは、対照的な斜めに着座している。

どちらも素顔が見えないが、あまりにもやりとりがどこか可愛らしいので、円卓のいたるところからは小さな笑みがこぼれた。

「あ、じゃあ私から失礼して…」

遠慮がちに手をそっと上げた片方は、頭の輪郭すら全く見えない。

ただ、首から下は黒いスーツと、袖口からは特徴的に赤いシャツ袖が覗いている。

「私はX-1730。通称"サイレン"です。どうぞ、サイレンとお呼びください。」

彼はそう声で微笑みかけるが、実のところ表情が全く分からない。

少し遠くの位置にいたアルジャーノンが、乗り出すようにその姿を、まじまじと見つめる。

「キミ…それは外掛けのフィルターだね?いやぁ…驚いた」

「おや、ご存知ですか。」

サイレンがアルジャーノンに向くや否や、アルジャーノンは、ふかふかと嬉しそうに頷く。

「もちろん知っているさ。フィルターの仕組みや性能は無限大だからね。」

「外掛けフィルター?なんていうものも可能なのですか…それで、先ほどからサイレンさんの姿がモヤモヤ…」

近くに座っていたラサが、少し目をこするような仕草をした。

これほどまでに近くにいても、色が滲み、霧がかかったように、よく見えない。

そんな彼女に、アルジャーノンは更に嬉しそうに頷く。

「そうさ。外掛けフィルターっていうのは、論理上は可能だ。だけど何通りも方法があってね、

それは多分好き嫌いで少し仕組みは違うんじゃないかな。例えば俺の知っている仕組みはさ―――」

アルジャーノンは徐々に声に抑揚を付け始めながら、続ける。

「皆が知ってる認知フィルターってあるだろ、

装着型だと人為的に脳に害が出ない程度に変圧を加えて脳に制御できる過活動を促し視覚的変化を与える装置なんだけど

彼はあれを外掛けにしてるんだよね。これは空気中に認知できる光を利用して変圧器を使って加えることによって人為的に一種のプリズム効果を編み出し視覚的に錯覚を起こさせているっていう逆認知フィルターなんだがつまりこの会議室を満たしている空気中の窒素や水蒸気を脳のシナプスと例えるならば酸素がその他諸々の"空気"と呼ばれる成分になるのに必要な要素だよねつまり脳髄としてだよキミたちの視覚は例えればシグナルになるだからその姿はさしづめ脳の中の認識そのものっていう事になるんだけど……ああ、えっと、もっとわかりやすく言うと、虹って好きかい?認識ってのはそれそのものが錯覚と奇跡との継続型って意味なんだけど…」

アルジャーノンは、人が変わったかのように、なんだが嬉しそうに、それも早口で語りだす。

辺りは唖然としていた。サイレンも頷きながら聞いていたし、中には興味を持ち、真剣にその話を聞きたそうにしている管理人もいたが、

彼はその前に、ちょっと口ごもって恥ずかしそうに頭を掻いた。

「はは…この手の話が好きなんだ。その、すまん…」

イラスト:みるく様

全員の自己紹介がまだ終わってないまま、自分が好きな話に没頭してしまっていることに気付く。

彼はとりあえず、まだ名前を聞いていない管理人に頭を下げた。

「そんな、いいよ。僕も興味があるよ。今度聞かせて欲しいなぁ」

頭を下げられた管理人も、これまた【X】という字を書いたお面を付けているが、

その下から申し訳なさそうな表情が見えそうなくらい、優しい声で続けた。

「なんだか、最後に名乗るのもちょっと恥ずかしいね。

僕はX-394だよ。この通りお皿のお面をつけさせてもらっているから"皿面管理人"って呼んでねぇ。よろしくお願いします」

少し間延びしたような、おっとりとした口調で言い終えると、ペコっと軽く頭を下げる。

各々が笑顔でそれに応え、なんとなく空気がまた和らいだ。

「ところで、皿面くん、さっきの話の続きなんだけどさ、とある仮説について是非キミにも訊いてみたいことが…―――」

アルジャーノンは、少しウキウキした様子で、皿面のそばに来た。

しばらくして、卓のいたるところから、自由な話がされるようになった。

張り詰めていても仕方ないのだ。

「キャロル、さっきから何言いたげにこっち見てたんだよ」

1006が歩み寄ってきたキャロルに、腕を組んだまま見上げる。

「…答、お前が上手くやっていけるか心配だった故。周りと仲良くしなさい」

「余計なお世話だ。ここに来たのは新しい情報を掴むためだ。交流しに来たんじゃない」

ため息交じりにそう言い捨てると彼は、すっとコーヒーマグに口を付けた。

*

各々の自己紹介を終えて、それぞれが思いの丈アブノーマリティに対する気持ちを語っていたり、

攻略情報の交換をしたり、自分たちの支部の職員の話をしたりして雑談に花を咲かせていたところだった。

「待ちなさいゲブラー…!」

ティファレトの声が部屋の外から聞こえる。

間もなく会議室に入ってきたのは、ゲブラーと、それを静かに追いかけてきたティファレトだった。

乱暴に開け放たれた扉に、雪崩れ込むように二人とも入ってくる。

ゲブラーは、正面に孤立したテーブルに立ち、卓上を叩きつけた。

「……お前たちは何だ!!!」

唐突に、ゲブラーの怒号にも似た声が会議室に響く。

彼女の物凄い剣幕に一同は愕然として、沈黙した。

「お前たちは何だと訊いている!!」

あまりにも何か怒っている。

自由におしゃべりして自身の席についていなかった管理人達も中にはいたが、誰も彼女の唐突な響く声に身動きできない。

ゲブラーの一言一句に、ラサは身をびくつかせていたし、ミカンは明らかに嫌悪の目を向けている。

彼女たちは怯えているのか、それ以外の眼差しなのか、そこにいる誰も分からなかった。

しかし、ゲブラーが怒っているのは、待ち時間に自由に話をしていたことでも、ましてや今自分の席を離れている者がいることなどではない。

「……か、管理人です…!」

か細い声ながらも懸命で、口をついたラサは、今一番誰よりもゲブラーに近い位置にいた。

「そうだ!貴様らは管理人どもだ!!」

しかし彼女はいたって怒りの感情を露にしたままだ。

「…貴様らの仕事は、職員を通してバケモノどもへ行動を指示し、職員を通して彼奴らを叩き潰す指示を下すことだ。

よって、貴様ら管理人どもが何を思いここに来たか、私は知らないが…」

ゲブラーの声は、やがて落ち着いた声に変っていく。

彼女は孤立したテーブルに両手を付きながら、少し頭をうなだれている。

「鎮圧に手慣れの輩もいれば、そうでない輩も居ることは知っている。しかし、伝えておこう。

彼奴らは、この訓練中も脱走する。」

ある程度は予想していた。"安全な訓練"などという名目など、端から誰も信じてはいない。

それでも、ゲブラーの深いまなざしと共に伝えられた言葉に、一部の管理人たちの胸はざわつく。

「鎮圧に不慣れな輩も参加しているだろうが、貴様らを危険に晒すことは、ひとつの支部を脅かすことになる。

だが…アンジェラ様は"そのために仕様を変更することはできない"そうだ。

また、回復弾やバリア弾の使用は司令塔からしかできないため、この訓練では使用不可だと思ってくれ。

よって、自分たちの身は、自分たちで守れ。収容施設全体を見渡せるモニターは各部署に完備している。連絡用機能もある。

各自連携体制を取り、クリフォトの変動に注意せよ。……私からは以上だ。」

ゲブラーは言い終えて、すっと息を吐いた。ため息に近い。見たことのない彼女の表情が一瞬映る。

―――怒りより、申し訳なさそうな、切なそうな。

彼女の横には、ゲブラーを何かしらの感情からセーブしようとするティファレトが見える。

「あんたたち管理人は、自分の管轄支部で、認知フィルターを使っている人も、そうじゃない人もいるんでしょう。

アブノーマリティ達の本当の姿を直接見る自信がない人にはフィルターを配るわ。向こうに出た途端パニックになられても困るから」

ティファレトはそう言うと、手元から小さな手提げ箱を取り出した。救急箱のようにも見える小さな箱をテーブルで開くと、

中から画鋲ほどのサイズのシートが入った透明なケースをいくつか取り出した。

「ここに置いておくから各自持って行ってつけなさいね。一週間もあるんだからなくすんじゃないわよ。」

「い、一週間?ちょっと待って、招集命令の内容では三日よ…!」

ティファレトの言葉に驚いたクルミが思わず立ち上がった。

期間は三日間。その間の代理も、打ち合わせた期間を伝えてある。

「…悪かったわ。TT2技術によって、三日間に凝縮した訓練期間は七日間よ。あんたたちの帰還は三日後で変更はないわ」

辺りはざわついた。

帰る都合だけではないはずだ。

「お着替え…大丈夫でしょうか」

騒然とした空気の中、ぽつんと呟いたソーニャの独り言を、ティファレトは聞き取ったらしく、少しため息を含んだような返事が来る。

「宿舎の部屋をちゃんと見なかったの?洗濯機に、乾燥機、冷蔵庫にお風呂も、完備してるでしょ。

それに、あんたたち管理人は、しばらくはエージェントのように過ごしてもらうのよ。

ほとんどE.G.Oを身に着けててもらうから、それで間に合うはずよ。……間に合わせなさいね」

さらっと言いのけた後、彼女はゲブラーの腕を引いている。

「ああ、ここのE.G.Oはいくつでも抽出できるようにはしておいた。持参した者もいるだろうが、そうでない者は出撃前に選べ。

今から配属会議時間とする。出撃準備が整ったら、全員そろってロビーエレベーターホールへ来い。」

ゲブラーは一瞬不思議な光りを目に浮かべて、テーブルを離れ、部屋を出て行った。

ティファレトは心配そうにその後を追っていく。

しかし、ティファレトは一度足を止めて振り返ると、管理人達を不快そうな目で見上げ、出て行った。

それがなんの意味を持つ表情なのか、誰にも分からなった。

静まり返って、やがて、皆が胸をなでおろしている中、皿面はふとゲブラーの表情を思う。

「あんな表情のゲブラー、初めてみたよ…」

259がそれに応えるように呟く。

「なんだか…ちょっと申し訳なさそうでしたね」

*

やがて空気は軽さを取り戻し、各自が認知フィルター機能のあるシートの入ったケースを持って行く。

特殊なフィルターを持参している管理人はこの中に数人いるが、そのような者たちでも興味をそそる形をしている。

現にアルジャーノンは、フィルターを持参していたが、資料としてそれを拝借していった。

「へー。こんなので皆見える世界が変わるんだなー」

認知フィルターを必要としないブランダーが、透明なケースの中のシートを凝視している。

「そうだよ。試しに覗いて見るかい?」

「えっ!いいのか!?」

興奮気味のアルジャーノンは、拝借用とは別にケースを開封すると、ブランダーにそれを取り付けようとした。

ブランダーには必要がないが、なんだかとても興味津々のようだ。

「おい」

すんでのところで、刺さるような声で呼び止められた。

彼らが振り向くと、すぐ後ろにレストが立っている。

「全員生き残って帰りたければ、ブランダーにはフィルターを一切覗かせるな。…死ぬぞ。」

レストの声に、アルジャーノンはびっくりしてしまったが、レストは何も怖がらせたいわけではない。

危惧性を警告している。そしてその危険は、わりとシャレにならないレベルである、と。

ブランダーはきょとんとしてつまらなさそうに「ちぇっ、はーい…」と返事して退屈そうに歩いていった。

「…では、このフィルターはしゃおに下さいです」

「あ、ああ…」

シャオがすっと、アルジャーノンにそう言うので、彼はそのままそれをシャオに装着させた。

彼は、「ありがとです」、とだけ告げて退屈そうなブランダーの元へふわふわ跳んで行った。

彼らは甘え上手なのかもしれない。

「あとはチーム配分だな、どうする」

1006が会議室の壁にかかった収容室の見取り図に目をやりながらそうつぶやいた。

電子式なのか、それは冷たい光を放っていた。

「ここは、みなさんのステータスや経験を考慮しながらバランスよく配分しなければなりませんね。」

259はそう応えると、席を立ち、収容室の見取り図の前に立って、すぐ脇に備え付けられていたらしいスティックらしきものを手にした。

多分、会議用に見取り図を指さすためのものだ。

「えっと、みなさん、見えますか??まず、みなさんの中でも、実際にアブノーマリティに対峙したことのある管理人さん、

お世話に行ったことのある管理人さんは、まちまちだと思います。」

259は見取り図の上部の方を懸命に指し示しながら、続ける。

「でもここには初めての管理人さんも少なくないと思うので、そういった管理人さんにはレベルZAYINアブノーマリティが比較的多く収容されているコントロールチームか、

何かあったときにフォローができる、十二分に動ける管理人さんと一緒に配備する必要があると思いますよ。」

一同は259の話に耳を傾けながら、一部の管理人はうなずいたり、険しい顔をしたりしていた。

「それだと、私からも提案があるわ」

クルミがそっと挙手をする。

「どうぞ」

「さっき、回復弾は司令塔からじゃなければ使えないって話があったわね。

白ダメージの武器を持参している管理人も、各所に必要だと思うわよ。

心がある以上、職員のようにパニックになる可能性もあるのだから。」

彼女は言い終えると辺りを見渡した。

「ここに白ダメージ武器を持参している管理人さんの数を把握しておく必要がありますね。一度一緒に手を挙げてみましょうか?」

ソーニャはそう言うと、自分も手をあげてあたりを見渡す。

丸い円卓で、ぽつぽつとごくわずかに手が上がる。

「6人…ですね」

259が上がった手をよく確認しながら、見取り図の現在実装されている部署を数える。まさか最下層までは及ぶまい。

数は9エリア。しかも、中央本部チームは実質2部署分のクオリティなので、10エリア分ということになる。

足りない。

「元々精神力の強い管理人はともかく、パニックになる危険のある人と、白武器装備の方をチームにするか、

別部署から私たちが走っていくしかないと思います。どちらにしても白武器装備の管理人がパニックなる可能性もあるので…」

384が緊張を含んだ声で言うとなりで、すぐに726が剽軽な声で言葉を添える。

「パニックになったら、すぐに助けに行くぜ。可愛い子限定な!」

彼のすぐ横から384の「こら」と小さな声がした。

「……絶対にみんなで生きて帰るの…。」

寂し気にうつむいたミカンがそっと口走る。

思えば、この施設にリセット機能があるのか分からない。三日に凝縮された一週間ということはTT2プロトコルは適用されているが、その管理権がまずない。

この会社は、いつだって発展のために犠牲の上で成り立ってきた。

記憶貯蔵庫から繰り返すのは、本来イレギュラーなシステムだ。

「そうなると、より正確に冷静で効率的指示ができる存在も、各部署に必要になるでしょうね。皆さんは飽くまでも各支部の管理人ですが…。

この訓練では、私たちは司令塔から見ているわけではない。的確に状況を把握し、的確に安全な行動をしなくてはならない。

…皆さんは飽くまでも各支部の管理人ですから、協力し合い、犠牲ゼロで帰ることができるでしょう。」

サイレンがそっと言い添える。

彼の素顔は見えないが、周りに希望を持たせるための提案をしているようでもあった。

「各部署に配備されてるモニター画面…だっけ、それで状況を確認しながら、こまめな連絡で別部署との連携も必要ですよね。

そういえば、クリフォトの暴走もあるのであれば、収容室に入室するタイミングも考えなきゃ…。」

817が首をかしげながら顎に手を添えて呟く。

「ゲブラーのあの言い草からして、この施設は恐らくセフィラコア制御もできていなさそうだな。

クリフォト暴走の影響を受ける可能性も考えておいた方が良いだろう。」

先ほどまで沈黙していた521が隣でそっと口を開いた。

顏には少しだけ微笑があり、会議による計画、そして実行をどこか心待ちにしているようにも見える。

相槌を打つように、1006がすぐ付け加える。

「そういわれると、試練の可能性も当然出てくる。積極的に鎮圧に参加できる管理人を各部署に配備することを提案しておく。」

それを聞いた一同は顔を見合わせながら息を呑んだ。

259も険しい表情で頷く。

「確かに。試練だけは各部署も避けることはできませんからね。

無理をしてその場の管理人さんたちだけで抑え込むのではなく、時には連絡を取り合って合流し、避難しながら戦うのも作戦のうちに入れた方がいいでしょう。」

ここには一応全員が各々の武器や装備を持参している。

装備の持つ効果やスピード、ダメージの大きさはそれぞれだが、一番は使い手にかかってくるだろう。

「危険と思ったら退避を優先して、通達しましょう。新人エージェントを鎮圧から外すこともあるように。

あとは…アブノーマリティとの遭遇の危険性がある場合、単独行動を避けましょう。」

ソーニャがそっと提言した。一人で遭遇してしまった場合、対応できる管理人とそうでない管理人がいる。

「いかんせん初日です。どのような収容施設になるか、私達は全く分かりません。なんのアブノーマリティがどこに収容されているかも、知らされていませんし…

とりあえず、様子見から初めて……よっと…良かった、うちの支部で使ってるモニターと同じ仕組みですね」

259はおもむろに、見取り図が表示されたモニターをつつく。

すると、色つきマグネットのようなポインターが出てきてそれをひっぱり各所に配置し始めた。

管理人の人数は26人。これを10のエリアに分配する。259は人数分のポインターを順次配置し始めた。

「俺はホドちゃんのチームに配属してくれ!」

アルジャーノンは思い立って叫ぶ。そこまでは良かった。

「私は絶望ちゃんのいる部署で頼む!!!」

並んで555が思い立って叫ぶ。

「わしはルドルタのいるところがええのう!!!」

次いでキャロンが思い立って叫ぶ。

「父様……」

シャオが小さく呟く。

ブランダーがそっと彼の肩を寄せて、頷いた。

「ま、待ってください皆さん…!アブノーマリティの配置はまだ分からないんですよ」

259が慌てて宥めようとするが、彼らはまるで留まるところを知らない。

「うーん…そうだね」

各々が愛を叫ぶ中、ウィリーが笑みを浮かべたまま突然立ち上がる。

彼は259の側に来ると、顎に手を添えてモニターを見上げた。

「飽くまでも、僕の勘なのだけれどね…――――」

ウィリーはモニターに指をかざす。

「安全チームに『そりのルドル・タ』、『死んだ蝶の葬儀』、『魔弾の射手』……情報チームに『絶望の騎士』、かな。

あとは分からないね。アツィルトはやはりかなり危険度が高そうだよ。ただ、アブノーマリティ達も毎日同じ配置とは限らないかもしれないね。

…飽くまでも勘なのだけれど、信じてもらえるかい?」

ウィリーはにこやかに振り向いてみせたが、沈黙が広がった。

あまりにも情報源が怪しすぎる。

驚いた一同から、アルジャーノンの歓声が響く。

「キミ…!わ、わかるの!?」

「いや、単なる勘だよ。確証はないけれどね」

ウィリーは笑って首を振るだけだった。

意外なことに、そこで555が真っ先にうなずいた。頭巾の下から覗かせる口元は、にやついている。

「…ま、信じたる。私は情報チームに行く。

あんたの勘が外れたとしても私は絶望の騎士ちゃん一択やさかい、そこまで走るから。管理人諸君、そのつもりで頼むで。」

唐突な関西弁。

確かに、疑ったところで仕方ないのである。とりあえず一同がウィリーの勘を参考に、259が戦力バランスを考慮して配備することとなった。

中には、連携を整えるため、同一部署を希望する管理人がいた場合、それを優先的に配置した。

「これで様子見しましょう。皆さんの都合は大丈夫ですか?ウィリーの勘によると、明日以降また彼らの配置も変わるかもしれません。

私達も毎日配置を整えて出撃した方が良いでしょう」

259がそう伝えると各自異論なし、といったように、管理人達はうなずいた。

準備万端なわけではないが、予想外だった場合、収容室へ入室しなければクリフォトは動かないのだ。

その都度に皆で少しずつ調節しよう、という話になった。

1

*

―――――…一日目。訓練初日が開始される。

一同がE.G.Oを整え、エレベーターホールに向かうと、ゲブラーが待機していた。

彼女は全員を一瞥すると、頷く。

「よし、準備はいいか。E.G.Oを忘れた者はいないな。これより貴様らは収容施設へ出撃してもらう。

下にはケセドがいる。奴の指示に従って、各自配所についてもらう。行け、健闘を祈る」

彼女はそれだけ告げると、巨大なエレベーター口を開け、管理人全員を乗せて送り込んだ。

エレベーターの扉が閉まるとき、一瞬見えもたのを皿面は見逃さなかった。

やはり彼女が何か、複雑そうな光を目に宿すのだ。

完全に扉が閉まって、皿面は259と顔を見合わせた。見間違いではないらしい。

明らかにここの施設のゲブラーは、何かを心配している。

エレベーターは収容施設に差し掛かると停止する。これが初めての管理人もいるだろう。

「やあ、管理人諸君。ご覧の通り、俺はここの施設のケセドだ。君たちの出撃前の案内をしている。」

ケセドは、これだけの管理人達を前にしても、コーヒーマグを片手に挨拶している。

彼の背後に何やら巨大な機材の影が見える。

「さて、出撃してもらうけど、その前に今から君達にはこのゲートを通ってもらうよ。」

ケセドはそっと移動すると、彼の背後にあった巨大な機材が露になった。

それは電気の通った巨大な何かのスキャナーのようだ。歪曲した形に、鉄板の接合部には白い光が漏れている。

「…これ、何のゲートですか?」

重々しく口を開いたのは、メアリーだ。幼いながらに表情は大人びている。

「いい質問だね、これは細胞情報記録スキャナーゲートだよ。」

ケセドは目元にクマを浮かべながらもほほえんだらしかった。

「君たちも知っている通り、収容施設内の各チームにあるセピラには回復炉から回復注入ガスが流れているね。

回復注入ガスは、ここでは、細胞や物質の情報を記録して修復機能として作用するんだ。

だから、ここを通れば腕が飛ぼうが、目が落ちようが、死んでしまうことが無い限り、注入ガスによって修復される。

……その代わり、スキャン前の怪我や、欠損は戻せないけれどね」

彼は言い終えて、「本来なら安全チームのネツァクが案内する予定だったけど。」とボヤきにしては爽やかに付け加えた。

一同がぞろぞろと列をなして、怪しげなゲートをくぐる。そんな機材、見たことも聞いたこともない。訝しげに見上げる管理人も数名いた。

『ねーけせど、かんりにんは平気だよー?』

333が管理人の列からそっと流れ出て、覗き込むようにケセドに尋ねる。

「ああ、そうだね。修復機能を身に持っている管理人達は、おそらく注入ガスに関係なく素早い回復を見せるだろう。

でも君もみんなで一緒に通った方がいい。どちらにせよ、通ってもらわないと向こうにはいけないからね。」

彼の返答に333はしばらく考えて、『おー』と返事して列に加わってゲートをくぐる。

ここのケセドは違和感があるのか、333はちょっぴり不満そうに、でも指示に従った。

ケセドは全員くぐり終えたのを確認して、マグを片手に恭しくおじぎした。

「さて、俺の案内もここまでだ。健闘を祈るよ、管理人諸君。」

彼は、ゲートの向こう側、管理人が収容施設に送られていくのを最後まで見届けてから、自身の持ち場へ戻っていった。

管理人達自身の身に異変はない。

ただ、彼らをただならぬ緊張感が包んでいた。

やがて彼らにとって、"司令塔から"見てきた収容施設に到達する。

もちろん、内側から見たのが初めての管理人もいれば、そうでない管理人もいるだろう。

それでもずっと見てきた施設だ。緊張感はあるものの、それぞれがもたつかずに持ち場についていった。

情報チームに先約通り配属された555は、配置されたモニターを真っ先に確認するや否や…―――

「うおおぉっしゃああああああウィリーおおきにッ恩に着るでええええーーーーー」

と叫びながら走って行った。

感情がまっすぐになるとそうなるのか、またもや威勢の良い唐突な関西弁だ。

どうやら、ウィリーの勘は的中したらしい。

「"あー、あー、こちら情報チーム259。にいごぉきゅうです。

聞こえますか?慣れないかもしれないので、ちゃんと連絡の練習をしておきましょう"」

館内には259の声が響く。

小さく「ここを押してしゃべればいいんですの?」とソーニャの声が聞こえる。初めて見る機能に、なかなか不安がぬぐえないらしい。

「"ちゃんと聞こえますよ。259先輩!ソーニャ先輩!あ、えっと、こちらコントロールチーム、ラサと皿面先輩です"」

コントロールチームに配属された、ラサの明るい声が届く。

仕様を確認するため、手始めにコントロールチームに入ったが、彼女が収容施設に入るのは初めてではない。

幾度となく職員と部署を共にした経験もある若き実力者だ。

彼女の声には緊張も見えたが、それよりどこか楽しみにしていたようにも聞こえる。

「"あ、罰鳥ちゃん…。あ、ちょ…皿面先輩…!!大丈夫ですか!?え、ヤバ――"」

開始して早々、罰鳥がコントロールチームセピラに入ってきたらしい。

彼女の呼びかけの元が分かるように、皿面の小さな悲鳴が聞こえて、通信が途切れる。

一部の管理人が危険を想定し、ぎょっとしてモニター画面からコントロールチームを確認した。

罰鳥がメインルームに入り込んでくるや否や、皿面は尋常ではない挙動で震えて逃げ回った。

「ちょ…、ちょっと待って…!罰鳥くん…!

ブラックスワンじゃないときに遊んであげるから、今は来ないで、ねぇ…!来ないで…!」

声は震え、おぼつかない足取りでよろけながら、逃げまどっている。

「お、落ち着いて下さい!皿面先輩…!?罰鳥ちゃん、こっち…!こっちおいで…!」

ラサは皿面のあまりの挙動に一瞬驚いていたが、とりあえず罰鳥を自分の方へ呼びよせるようにした。

どう呼べばいいのか分からないが、まるで雀に餌を与えるように、小さく口でちちち、と鳴いてみせる。

その甲斐あってなのか気まぐれなのか、罰鳥は一瞬ラサの頭上で羽を休め、そしてまた飛び立っていく。

「ごッ、ごめんねぇラサくん…!僕はちょっと、走ってくる…!」

「せ、先輩…!」

皿面はとりあえず、メインルームを後にし、罰鳥を巻くことにした。

アブノーマリティには、とにかく恐怖心しかない。

罰鳥はとても可愛らしい外見をしたアブノーマリティ、小鳥である。

たまに作業結果以前の問題で、収容室から脱走してはうろついて飛び回り、施設内の職員の頭をちまちまつつく。

比較的に小さなダメージだし、回復促進ガスが充満したこの施設内では、なんてことのない衝撃だ。

しかし、"今の彼にとってはそうではなく、脅威"である。

罰鳥は、罰鳥自身を攻撃する人間には容赦しない。

そして、それは”罰鳥に敵意を持った攻撃か、そうでないかは、罰鳥自身には関係ない”のである。

皿面は、身にまとった『ブラックスワン』を翻し、あたかも水面を美しく滑るように、施設内の廊下を巡回した。

E.G.O『ブラックスワン』は、一定の確率で相手の攻撃を対象に反射する。

"自分が相手に敵意を向けていなくても、それは関係なく反射される"のだ。

「"えーっと…皿面くん、こちら教育チーム…アルジャーノンだけど…。

こっちに『3月27日のシェルター』がある。一瞬だけ、入るといいよ。って聞こえてるかな…?"」

教育チームに配属されたアルジャーノンの声が流れ、皿面はその放送と同時に教育チームセピラを通過する。

「あっありがとう…!アルジャーノンくん…!」

どうやら廊下やエレベーター内でも放送は聞こえるらしい。

皿面はするりとシェルターに一瞬だけ身を隠し、ひと呼吸置くと、施設内に悪影響が及ばないよう、すぐに出た。

おかげで、罰鳥は他の標的を見つけたらしく、遠くに飛んで行った。

彼の標的になる基準は未だに解明されていない。

学説では、罪を持っている者への贖罪だと語られているが、楽しそうにつつくこの可憐な小鳥は、

ただの好奇心と遊びでつついているのではないか、ストレスなのでは、といった説が、わりと真面目に飛び交っている。

「"ウィリー…!お前さんの勘はただ物じゃないのう!!うぇへhっひひ!!"」

「"こちら安全チームです。"」

キャロンの声と、よだれをすする音が施設に響き、すぐに、メアリーの部署を告げる声が付け加えられた。

「"ウィリー!お前やるじゃん!!"」

「"あ…ありがとです…!"」

小さな二人の声が続いて漏れ始めた。

とてもうれしそうだ。

「"こちら福祉チーム、ウィリー。いやあ、三か所的中とは、今日は運が良かった。ご期待に添えられて何よりだよ。"」

ウィリーの優しそうな返事が返ってくる。

しかし、彼の背後で、同じ部署に配属されたレストは、複雑そうな表情を微かに浮かべていた。

レストが気を詰めているのは、今嬉しそうにしているシャオとブランダー、彼らが別の支部の"父親"を、どう見つめていくのか。

彼女はただ、それが心配なのである。

レストがそういう心配をしている由を知らない彼らは、すごくウキウキした状態で、収容室へ入る時を今か今かと待っていた。

「ああ^~ルドルタ愛おしいのう尊いのう…」

「あんた、そろそろよだれ拭いた方がいいですよ」

キャロンの横でメアリーが眉を微かにしかめながら見つめている。

「とおとい…です?とおとい、ってどんななのです…?」

大人しいシャオまでもが、すこしわくわくしながら、キャロンの言葉を拾う。

「興味あるかえ…!?"尊い"とは!!貴重!!いっぱいちゅき!!何物にも代えがたい宝へ対する賛美、いきり立つ心の叫びのことじゃっ…!」

キャロンは酔狂気味に目を大きく開いて、シャオに教える。

それを聞いた彼はしばらく黒い瞳を丸くして、小さな声で呟く。

「尊い…シャオも父様尊い、です…!」

シャオはまた頷いて、尊い、父様尊いです、と嬉しそうに繰り返している。

メアリーはそれを心配そうに見ていたが、とんでもない言葉を教えてしまうよりはずっといいだろう。

二人はしばらく"尊い"の混声合唱をしたのち、それから待てども暮らせども(ほんの数秒)入室の打ち合わせがないので、待っていられなくなった。

「もう我慢の限界ってかそりいぃぃぃーーーッッ!!!」

メアリーが目を離した隙に、キャロンはそう叫んで『そりのルドル・タ』の収容室へと走っていった。

それを見てシャオも「あ、あ」と微かな声で、もの言いたげにブランダーと扉を交互に見ていたが、やがて自分もふわっと走っていってしまった。

「あ、待てよシャオ…!!もう!!ああ父様…!!」

ブランダーは心配そうな目で、自分のきょうだいが行ってしまうのを見て、我慢ができなくなった。

彼もまた自分の行きたいところに走っていく。会いに行きたい。会いに行きたい。会いに行きたい。

逸る思いに自らの足すら遅いと感じるくらい。

各々の焦がれる心は、ただ幸せな夢を見て、収容室に向く。

セピラに取り残されたメアリーは、とりあえずクリフォト暴走ゲージを確認して通達をする。

「"こちら安全チーム、メアリー。管理人達数名、打ち合わせ無しで入っています。暴走ゲージのカウントに気を付けてください"」

彼女がため息交じりに言い終えると同時に、情報チームにはちょうど555が戻ってきた。

最初の加護を受け取ることができて、大変ご満悦のご様子だ。

「"情報チーム、ソーニャ。こちらにもおひとり。

でも大丈夫じゃないかしら。今日のノルマは少ないようですもの。このまま行きましょう"」

ソーニャの返事が聞こえてくるが、メアリーは変わらずため息をついた。

暴走カウントも心配だが、キャロンの暴走によってルドル・タも心配になってきた。

彼女は常に興奮しているが、こうなるとクリフォトカウンターもどのように影響するか分からない。

モニター越しには、よだれまみれになった『そりのルドル・タ』が僅かに見えた。

*

「父様…!!」

唐突に収容室に人影が入ってきたものだから、アブノーマリティ『魔弾の射手』は誰が入ってきたのか、

そして何が起こっているのか、確認することができなかった。

刹那、何かがとびかかってくる。

それは、警戒色のラインを飛び越えて、抱き着いてきた。ものすごい勢いで。

ぐるぐると、自分の身すら回すほどの強い勢いなのだから、彼の頭部の黒い炎は大きく揺れる。

先ほどまで静まり返っていた収容室には、あたかも水面に石が投げ込まれたかのように、

大きく波立ってざわつく。

「ああ、父様!!会えてよかったよ…!!」

聞き慣れない声。呼ばれたことのない続柄。なおも大きく回転を続ける。

回った目の中、射手がかすかに見たもの、何も言われなくても分かった。

初めて見る彼は。

そこにいたのは「かつての可能性」そのもの。

見果てぬ未来の特異点であると、彼はすぐに察することができた。

「アブノーマリティでも幸せになれたかもしれない」自分、と。

"待て 分かった 分かったから止まってくれ"

しばらく勢いを抑えるのに時間がかかったが、彼は…ブランダーは、やがて素直にスピンを止めた。

よほど父親を信頼して愛しているのだろう。

収容室にいながら、これほどまでに何かに翻弄されたことはない。

―――だが言わねばなるまい。

自分の可能性に。自分と別たれた、どこかの自分の、実のこどもに。

"お初に お目に かかる "

見る見るうちに、可能性であったこどもの表情は愕然とし、少しずつ落胆していく。

アブノーマリティとはいえ、そんな姿を見るのは、彼もとても辛かっただろう。

自分もかつては人であった記憶がある。

どこかにいる自分は、どのように人を愛することが許されたのだろう。

魔弾の射手は、孤独にもその垣間見た未来に思いを馳せるのだった。

シャオは、収容室に入るや否や、アブノーマリティ『死んだ蝶の葬儀』に駆け寄って、彼の5本ある長い手の内、胸から生えた腕を握り、ぴょんぴょこ跳ねた。

表情はふわふわしたまま、明らかに喜びの色を浮かべている。

"はて、この子とは初対面のはず。"

しかし舞うのである。この子が跳ねるたびに、どこからか、

自分が差し出した蝶ではない黒い蝶が嬉しそうに戯れてくるのを。

一体誰の子だと言うのか。

彼が狼狽えている間にも、その子は自分に身を任せるように、ぴったりとくっついてくる。

"はて、全く身に覚えがない。"

「父様…ずぅっと…こうしてていいですか…?」

"はて、どうしたものか。"

死んだ蝶の葬儀は、なんとも複雑な気持ちを覚えた。

しかし、このままだと色々困る。とても困る。

その子の、シャオの淡雪のような髪は、美しく鱗粉を纏った羽の様に煌めく。

人間の子どもによく似たその姿は、儚く細くとても小さい両の手指で、自分の手を握ってくる。

えもせず、引きずり込まれそうだ。

それでも、自分は永遠に哀悼者として、ここに立っていなければならない。

哀悼者として、人々をあたたかい家に、帰す役目がある。

どこかにいる、帰る場所をここに決め、家族を得た自分。

それを思うと、彼は羽を毟られるような痛みすら感じた。

"すまないが、私は君の父親ではない"

彼がそう伝えるのを、シャオは聞いていたのか、聞いていないのか、全く離れようとはしてくれない。

「父様は、父様…です。父様が父様じゃなくても、父様なのです…尊い…」

覚えたての言葉で、幸せそうにつぶやく。

より一層離れようとはしないので、死んだ蝶の葬儀は、動けなくなった。

彼は職員が作業するとき、白ダメージを喰らわせることもしばしばあるが、シャオには全く自分の攻撃が無効なのである。

シャオから飛んでくる黒い蝶の影が揺らめいて、彼の中のかけがえのない存在、その死者を知らせてくれた。

既にこの世にいない、知らない女性。知らない自分と幸せそうに笑う、知らない女性。

そう、これがきっと母親で、彼の中の死を彩っているのだ。

それを見ていくうちに、あくまでも他人の子どもであるシャオをどうすればいいのか、否、果たして彼は他人の子なのか、さらに困ってしまうのであった。

*

中央本部チーム、クルミは表示されたクリフォト暴走までのカウントを見遣り、頭を抱えてため息をついた。

とにかく、行動を起こさなければ、埒が明かない。

「"このまま待っていても仕方ないわ。皆で作業して、暴走カウントが残り1になったらタイミングを伝達したらどう?"」

クルミの声が収容施設に届けられた。すぐに「あ、中央本部チーム、クルミよ」と付け加える言葉が入る。

「"何時まで経っても今日が終わらんからな…"」

彼女と同部署に配属された1006の怪訝そうな声が小さく聞こえて、放送は途切れた。

確かにそれだけの告知で、充分かもしれない。

「"そうですね。私も賛成です。では早速、記録チーム配属ジョン・ドゥ、『雪の女王』に洞察作業開始します。"」

「"…告、同じくキャロル、『シャーデンフロイデ』に抑圧を開始する。"」

ジョンと同部署に配属されたキャロルも、続々と作業を開始していく。

キャロルの放送が終わった所で聞いていた管理人達は、ハッとなった。

『シャーデンフロイデ』。それは、管理人がモニター越しに確認し続けると、脱走をしてしまうアブノーマリティだ。

そして今ここにいるのは、全員が管理人だ。

「"ま、待ってキャロルさん…!あ、こちら抽出チーム384です…!!"」

すぐさま気付いた384が慌てて呼びかける。

しばらくして、セピラに引き返してきてくれたらしいキャロルが、画面越しに返事する声が返ってきた。

「"…応、どうした。"」

「"相手は管理人が見つめると脱走する『シャーデンフロイデ』です。どうなるか誰にも分かりません。もしかしたら…―――"」

「"…答…、問題ない。私は目にユースティティアがある故、目で見つめることにはならない。

ここにいるのは全員管理人。危惧性も承知の上。危機的状況に備えて、試す。"」

彼女の応答に384は、頷くしかなかったが、それでも一抹の不安がよぎる。

「試すって……」

連絡を切った後も、384は不安な顔で、隣に居た726を見つめた。

726は相変わらずにやけ口のままモニターを覗き込む。

「ま、初日だし今しかできないこともあるんじゃね?

見ろよ、今日のノルマは少ないみたいだしな」

彼はそう言うと、画面の暴走カウンターの上にあるメーターを指さす。

それは、普段管理人達の司令塔のモニターから見る画面と同じ、エネルギー生産ノルマのメーターがあった。

初日ということもあってか、ノルマは少ない。

最悪の状況の場合、脱走したアブノーマリティを鎮圧をせずとも、エネルギー生産、純化を終えて完了申請することもできる。

ただし、その際のペナルティについて、この訓練の場合どのようなものが用意されているかまでは、まだ分からないままだが…。

それでも、384の表情から不安の翳りが消えることはなかった。

…その後、唐突にシャーデンフロイデの収容室から轟音が響き始めたので、

作業を終えて戻るところだったジョンは、ぎょっとなって収容室の前で固まった。

ユースティティアが振り下ろされる、ものすごい轟音。

シャーデンフロイデの収容室は、脱走を知らせる赤いランプがついたまま、扉を固く閉ざしている。

(…脱走…!)

ジョンは震える手を握りながら、慌ててその扉に駆け寄った。

不安で慌てたからとはいえ、この扉に近付いたことを瞬時に不安と後悔が襲ったが、それでも今はそれどころではない。

もしもの時は連絡で全員に知らせなくてはいけない。

やはり管理人であるというだけで、シャーデンフロイデの収容室に入室することは禁忌だったのである。

「大丈夫ですか…?!」

「…応。今しがた終わった所だ」

扉が開いて、微量の熱と機械の焦げた匂いが、ジョンの頬を掠めた。

しかし、そこには予想外の光景が広がっていた。

「…!まさか、シャーデンフロイデを…?」

「唯、…出るぞ」

ジョンはその光景に息を呑んだが、キャロルがすぐさま彼に呼びかけて収容室を後にさせた。

彼が見たものは見間違いなどではない。圧倒されるものだった。

キャロルは、驚愕したままのジョンを一度振り返って心配したが、彼がちゃんと歩いていることを確認すると、すぐにセピラから収容施設内に報告連絡をした。

「"告、記録チームキャロル。アブノーマリティ『シャーデンフロイデ』は我々が入室すると脱走する上、稼働し続ける。鎮圧は現在完了した"」

「…?!」「…ええ?!」「…は?」「!!」「どうやって…」

キャロルの報告に各部署はざわめき始めた。

シャーデンフロイデは脱走すると、常に強力な赤攻撃を繰り出し続け、隙も死角少なく、稼働させたまま鎮圧することはとても難しい。

故に管理人達は、シャーデンフロイデの動きを停止させるため、鎮圧風景を見ることのできないまま、管理人ではない職員に任せて安全に鎮圧することが多い。

キャロルは連絡を続け、提案する。

「"―――惟、以降クリフォト暴走にてシャーデンフロイデに暴走カウンターが表示された場合、最悪の状況を作り出さないために、

鎮圧に自信のない者は入室しないことを勧める。また、万が一脱走した場合、自信がなければ交戦は避けろ。すぐに私か、1006に知らせてくれ"」

「なんでだよ」と言わんがばかりに、その連絡を聴いていた1006はガクッと項垂れた。鎮圧に長けている者でないといけない。

そして、今分かったことは、ここでアブノーマリティに脱走されたとしても、脱走を知らせる赤いランプが点灯するだけで、他に通告はされない。

告知する者がいなければ、誰にも知らされない。見た者が知らせなければならない。

どこに何が脱走しているかは、モニターで施設全体をよく確認するか、実際出くわしてしまうまで分からないということである。

『"こちら懲戒チーム、333だよ!ついでに地中の天国は、かんりにんが見ていれば脱走しなかったから大丈夫だったよ!

画面でも映してなんかなかったし、やっぱりかんりにんたちが管理人であることがポイントみたいだね。

あ、でもクリフォト暴走のとき作業に行けなかったら、おそらく危ないな!"』

場違いかと思うくらいの333の明るい声が響く。その内容に、施設内から驚きの声が所々あがる。

無邪気そうでありながら、ちゃんと危険性も指摘している。

アブノーマリティ『地中の天国』は管理人が目視続けなければ、脱走する。

その脱走も、シャーデンフロイデと違う所は、そこに立って作業していた者が即死すること、またどこに出ていくか不明であることだ。

「大丈夫なのは何よりだが…よく調べる気になったな、お前…」

「ワタシたちが作業中見ていさえいればいいんだねー。ありがとう333さんー」

本体が若干引き気味で、小声で呟くのを背景に、ミカンは333に手を振っている。

333も笑顔で手を振り返して駆け寄ってきた。

『3333じゃなくて、かんりにんのことは333って呼んでいいよー!』

「わかったー!ありがとなの33さんー!ワタシも行ってくるよー。

いくらちゃんにしようかな、それとも、おしるこちゃんにしようかな」

なんだかちょっとスイーツを選ぶ女子みたいだ。

333も側に来てミカンと、あれやこれや、と楽しそうに会話をしている。

本体はそんな風景を遠目に見ながら、やれやれと、ため息を溢す。

あれやこれやの注意点について語ろうとする気にもなれず、その間にもミカンは333と本体に手を振って、作業に行ってしまった。

ここは、そんな能天気に作業できる場所ではない。

「お前、失敗したらどうする気だったんだ?」

本体が、ため息の延長線の様に、もらす声で尋ねた。

333がくるりと振り返るが、相変わらず無邪気そうに、にこにことしている。

まるでアブノーマリティの危険性など初めからないように。

『かんりにんは平気なんだよ!だから、みんなの身になにかある前に、かんりにんができることはやってみせるからな!

ほんたいも頼っていいんだぞ!』

思いもよらない彼の返事に、本体は驚いて返答ができず、ただ小さくため息をついた。

―――ああ、道理でこいつは、あいつと仲良くできるわけだ。

と。

*

やがてほどなくして、クリフォト暴走のゲージから警鐘が鳴り響く前に、エネルギー生産は完了し、純化を開始した。

「"こちら中央本部チーム下部の817です、。エネルギーの純化は始まりましたね。

このまま今日の完了申請をしますか?皆さんの中に、もし不安な管理人さんがいたら、良ければこのまま延長して練習しませんか?

初日だけは試練が少ないはずですし、今日しかないと思うんです。"」

817の提案連絡に一部の管理人達は迷う。

情報チームのソーニャは、少し戸惑いながらモニター越しに声を送った。

「"あの…。ちょっとやってみてもいいかしら?ただ、もうそろそろクリフォト暴走レベルが上がりますけれど…"」

「"行ってきて下さい。どうぞ、『たった一つの罪と何百もの善』なら誰でも安心して作業できます。

次の暴走は2部屋と決まっていますし、『歌う機械』にでもならなければ、私達でフォローしますから。"」

817が快く答えると、ソーニャは「ありがとう」とだけ伝えて作業に向かった。別部署ではあるが、すぐ上の階だ。

彼女が収容室に入るのは、初めてではなかったが、普段は全く入らないのだ。慣れておく必要がある。

「"こちら教育チーム、サイレン。では、私もアブノーマリティ『1.76 MHz』に抑圧作業を開始します"」

「"同じくアルジャーノン、俺も『宇宙の欠片』愛着作業に行ってくる。"」

続いてサイレンとアルジャーノンが収容室に向かった。

彼らが相手にするアブノーマリティは、扱いにさえ気を付ければ、危険は低い存在だ。

ただ、この部署は今日とても音がわんわん鳴り響いているのがよく聞こえるので、

アルジャーノンの耳はたびたびぴくぴくと動いていた。

*

「……『アブノーマリティを、殴りたい』。顔にそう書いてあるわね」

中央本部チーム、1006が退屈そうにしているのを見て、クルミは彼の顔色を読んで呟いた。今日はまだ何の作業もしていない。

そして彼も、それを否定しない。まあ、本心ではあるからだ。

何しろ、ここの部署にいるアブノーマリティは、『歌う機械』と『暖かい心の木こり』だ。

彼らは、作業のレベルが高い時にこそ危険性を及ぼす。

もしかしたら、作業も微調整でレベルを低くできるかもしれないが、それを試してみるにはリスクが高い。

それを懸念したクルミが止めたのである。

「抑圧がしたいの?困ったわねー。美女野獣さんところ行く?それとも蒼星さんの抑圧に行きたい??」

クルミがさも母親のように尋ねるが、彼は首を左右に振る。

「違うそうじゃない」

抑圧と鎮圧は、正確には違う。彼がしたいのは鎮圧だ。

経験はあればこそだが、初歩的な訓練から始まれば、それはとても退屈してしまうものだ。

それはそうとして、この部署は今日ハズレだ。

『歌う機械』、『暖かい心の木こり』、ツールアブノーマリティである『熱望する心臓』そして、『お前、ハゲだよ…』…。

ここの部署のアブノーマリティは、彼らには作業ができないもので、ひとまず初日は静かに終わるようだ。

やがてそれぞれ、作業方法を確認してやり方を理解した管理人達は、示し合わせて問題ないことを画面越しに伝える。

まだ不安がある者もいたが、慣れていくしかない。難しそうであれば、できることを中心にやって、協力していくしかないのだ。

普段、司令塔から作業を指示していた彼らだが、実際に赴いてアブノーマリティたちに接触することは、ほとんどない。

もちろん、自らが願い出て職員たちと作業する管理人達もいるが、それは本社の志向としては、あくまでもイレギュラー的業務なのだ。

だからこそ、この訓練趣旨は、謎も多いが、なかなかない機会としてとても好評だったのである。

―――初日までは。

*

「お疲れさまです」

一同と共に収容施設を後にしたジョン・ドゥは、横切る管理人達に挨拶をしている。顔は仮面で隠れているが、声から友好的な気遣いが伺える。

挨拶をされた管理人達も「お疲れ様」と挨拶を返したり、手を振って返事をする者もいた。

表情は笑顔だったり、緊張したままだったり、無表情だったり、それぞれだ。

今日は初日ということもあり、比較的安全なのは明確ではあるが、彼には危惧性が具体的に感じられた日でもあった。

アブノーマリティは、脱走するのである。

アブノーマリティの知識や管理方法なら、彼はすべて暗記している。

しかしその通りには行かない上に、この訓練の目的自体が新型アブノーマリティへの対策だ。

彼はまっすぐの姿勢で前を見て歩いているものの、考えを巡らせているからか、心なしか足取りは重い。

「ジョンさん」

「259さんではないですか、お疲れ様です。どうかしましたか?」

ジョンは呼びかけに振り返って足を止めた。その後ろを259が追いつく。

「お疲れ様です。なんだか具合が悪いように見えたので、どうしたのかなって。余計なお世話だったらすみません。」

259が心配そうに優しく顔を覗き込んでくるので、想定外の行動を取られた彼はふと微笑む。

もっともその微笑みは、仮面に覆われ、相手には見えていないのだが。

「問題ありません。お気遣い感謝致します。」

「良かった。そうだ、今から自由休憩時間ですけど、彼らと一緒にカフェテリアでご飯食べに行きませんか?」

彼が微笑んで手招きをする先に、皿面と話に花を咲かせているアルジャーノン、ブランダーに腕を引かれているシャオや、

ふたりのきょうだいに垂涎するキャロンと、それを見守るメアリーが居た。

メアリーはどちらかというと、キャロンが心配で付いてきているだけのようで、あまり乗り気ではなさそうだ。

キャロンは「じょーん、たくさん食べないとダメじゃぞー」とジョンに手を振り、直後に

ブランダーとシャオに視線を戻して彼らを舐めるように拝んでいる。

「よぉ!ジョン!」とブランダーが挨拶をすると、彼の後ろで未だ収容施設を恋しそうに見つめていたシャオも向き直って、苦笑するように手を振った。

アルジャーノンと皿面も、ジョンに手招きをしている。

「ああ」と賑やかな様に、ジョンは少し驚きつつも、あたたかく迎えられた。緊張がちょうど良くほぐれる。

「では、ご一緒させて頂きます」

*

カフェテリアのメニューは充実している。職員からよく聞く話だった。(二回目)

メニューには韓国料理も和食も洋食も中華も、幅広く取り扱っており、それらのほとんどが調理AIによって賄われる。

ミス無く効率的な料理供給を図るためらしいが、人間の手料理でないといけないくらい手料理が恋しくなるのと、

アブノーマリティへの作業をするのが人間でないといけないのと、少し似ている。

この点において訓練施設内とはいえ、人員が削減されたのは、人間よりアブノーマリティが優先されたこと意味している。

そんな調理専用AIも、稼働時間が決まっており、営業終了時間が来ると休息に入るらしい。

人間を雇用するのと何が違うのだろうか。仕事に文句を言わないからかもしれない。

温かいし美味しいが、どこか無感情で少し物悲しい。

「それで、さきほどの話もなんだがな、ジョンくんの仮説だと腑に落ちるんだよなぁ」と、テーブル向かいにアルジャーノンは皿面に楽しそうに話をしている。

彼はさきほどまでジョンとも会話に花を咲かせており、その内容を皿面と確認しているようだった。

「そうだねぇ、不思議だね」と、皿面も相槌を打つが、今日のことがやはり堪えたのか、少し眠そうな返事だ。

彼らは、話に夢中になっており、中途に食べ崩した料理も、減るのが遅い。

それでも彼が時に口にスプーンを運び、美味しそうに食事を頂く姿は、無感情な料理への最高のスパイスだ。

皿面とジョンは素顔を隠したまま、スープを仮面の下から運び入れる。

「ああ、ご飯何倍もいけるのぅ」

「あんた、何をおかずにしてるんですか…」

キャロンがただ白飯を山盛りにして食べている横で、メアリーは小皿に味見程度の量しか乗せていない。

向かいには、ブランダーとシャオが会話に花を咲かせている。

「それにしても」と、259が温かいスープのカップを机に置いて辺りを見渡す。

「ここの施設のアンジェラはどうしたんでしょうね。もう初日が終わるのに、挨拶も無しだなんて。」

「確かに妙ですね」

ジョンも頷く。彼もずっとその違和感について考えていた。

真っ先に管理人の案内と安全、サポートを行うはずのアンジェラが初日であるにもかかわらず、

全く姿を見せないのは明らかにおかしい。その支部の業務のプログラムを中心的に担う存在なのだ。

「まあその内出てくるじゃろうて、それより、これ美味しいのぅ」

キャロンはただ箸が進むようで、周りも苦笑しながら箸をつけた。

今心配しても仕方がない。アンジェラは一体何を考えているのか。

とにかく今は警戒しながら、明日に備える事しかできないだろう。

辺りはとても騒がしく、優しい音楽が流れているらしいが、全く何の曲か聞き取れないくらいだった。

*

食事を終えた管理人達は、順々に宿舎の自室に戻っていく。

ソーニャも、先ほど友人たちとの食事を終えたところだ。余韻に浸りながら、ご機嫌になって部屋に戻る。

宿舎の個室部屋は、ホテルよりはずっと簡素だが、かなり充実した生活用品が揃っていた。

狭すぎず広すぎず、大きめの窓が開放感を演出している。

彼女は窓のブラインドを、敢えて下げていない。

未だ降り続く雨が、窓を流れては外の灯りに照らされて、きらきらしている。彼女はそれを眺めるのが、少し好きなのである。

三日間に凝縮された、一週間。

食事中に顔を出して明日の説明を簡素にしていったティファレトの話によると、

業務時間が一日の三分の一に対し、自由に休憩できる時間が、人間の時間感覚でいう三分の二もあるとのことだ。充分に休んで臨めと。

また、勝手に施設外に出ることは禁じられており、万が一この訓練を早退しなければならなくなった者は、理由書の提出を求められる。

最も、渡されたリストキーで開く扉は限られており、窓でも壁でも壊さない限り、勝手に施設外に出ることは不可能だ。

TT2の技術により、施設内の時間のコントロールすら可能にしたロボトミーコーポレーション。

雨の降る窓は、今果たして初日の夜の外の景色を映しているのだろうか。

訓練施設は、山奥の辺境の地にあるが、外には眩いほどの夜景が見える。

しかし、それらはすべて無人だ。管理人達はこの宿舎棟に集中しているため、作業している人がいるとすれば、AIと機械たちだけ。

宝石を並べたかのように輝いて、窓に滑る雨を照らす。

ソーニャはそっと、スーツケースを開いて、取り出した人形をベッドに寝かせる。

「狭かったでしょう?ごめんなさい」

"もふぁにえる"。

身の丈程の青いふわふわした長髪を纏い、眠るように瞼を閉じている。

窓の外の灯りに照らされた雨の影が頬に落ち、涙のように流れていく。

オファニエル支部のアンジェラは、いざという時には人形である彼女を囮にして全員で逃げるように言ったが―――。

「あなたのお世話にならずに、無事に終えられるといいのだけれど…」

ソーニャは人形の髪をそっとひと撫ですると、バスルームへと歩みを向けた。

脱衣所には簡素ながらも、新しく清潔な洗濯機と乾燥機が取り付けられており、色々干せそうな環境下だ。

ティファレトの説明にもあったように、これなら間に合わせることができるだろう。

肝心なバスルームは、結構広い。衣服の手洗いもできそうなくらい大きな洗面台はガラスで隔たれており、浴室も広々と使えそうだ。

宿舎全体や、寝室にも白い壁が使われていたが、バスルームは反して落ち着いた色の木目調のシートがあしらわれている。

緊張感を解くためだろうか。

何故かここだけクォリティがホテルのように高い。

歯ブラシ、ヘアブラシ、シャンプーも石鹸も…本当にホテルのようにそろっているが、自前のものを持ってきている彼女にとっては必要ない。

剃刀などの刃物の類だけ、どこにもなかった。

刃物の類も持参しているので、問題はない。

バスタブにお湯を溜めようか随分迷ったが、蛇口を捻ってみて考えが変わった。

捻った瞬間、蛇口は少しの間異様な音を立てて、黒い水を吐き出す。

「まあ、まあ、…長い間使われていなかったのね」

これが本当に、長期使われなかった蛇口に付いた錆びなのか、それとも違うものなのか、彼女には分からなかった。

ただ、黒く異質な水が転がり落ちるのを、彼女はしばらく見守りながら、今日はシャワーで済ませて早く眠ることにする。

やがて、透明なお湯が出てくるのを見ても、胸の奥がざわつきが治まることはなかった。

アイスでも

ホットでも・*゜

アイスでも

ホットでも・*゜